ニュース: 研究成果

-

研究成果 2012年9月 4日

天の川銀河の中心部で「ぶたのしっぽ」分子雲を発見

慶應義塾大学の研究チームは、国立天文台野辺山宇宙電波観測所の45メートル電波望遠鏡を用いた観測によって、特異ならせん状構造を有する分子雲を発見し、その形態から「ぶたのしっぽ(pigtail)」分子雲と名付けました。

-

研究成果 2012年9月 3日

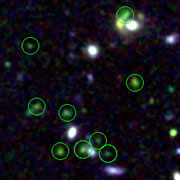

銀河古代都市の建設ラッシュ-現在の楕円銀河が爆発的に生まれ急成長する大集団を発見-

国立天文台の林将央研究員、児玉忠恭准教授を中心とする研究チームは、すばる望遠鏡に搭載された近赤外線多天体撮像分光装置(MOIRCS)を用いた撮像観測によって、110億光年の彼方に、成長期まっただ中の原始銀河団を発見しました。

-

研究成果 2012年8月29日

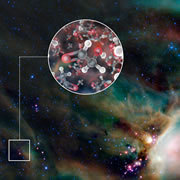

アルマ望遠鏡、赤ちゃん星のまわりに生命の構成要素を発見

ニールス・ボーア研究所の研究チームは、アルマ望遠鏡を使った観測により、若い太陽のような星のまわりに糖類分子を発見しました。この発見は、生命の構成要素となるような物質がこれから作られる惑星に取り込まれていくうえで適切な場所、適切な時期に確かに存在していることを示しています。

-

研究成果 2012年8月 3日

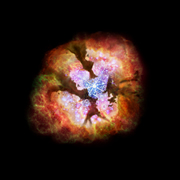

超新星爆発の形、実はでこぼこ? ―すばる望遠鏡で迫る超新星爆発のメカニズム―

すばる望遠鏡を用いた観測により、大質量星が一生の最期に起こす「超新星爆発」はまん丸ではなく、でこぼこした三次元構造であることが明らかになりました。爆発のメカニズムの解明に繋がることが期待されます。

-

研究成果 2012年7月20日

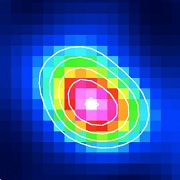

天の川銀河の中心部に巨大ブラックホールの「種」を発見

慶應義塾大学の岡朋治准教授らの研究チームは、いて座方向、太陽系から約3万光年の距離にある天の川銀河の中心部において、巨大ブラックホールを形成、そして成長させる「種」となる中質量ブラックホール候補を発見しました。

-

研究成果 2012年6月12日

124億光年彼方の銀河の「成分調査」~アルマ望遠鏡で迫る進化途上の銀河の正体~

京都大学およびケンブリッジ大学を中心とする国際研究チームは、アルマ望遠鏡を用いて124億光年彼方の「サブミリ波銀河」と呼ばれる種類の銀河を観測し、この銀河に含まれる窒素が放射する電波を検出することに成功しました。

-

研究成果 2012年6月 4日

最遠方銀河で見る夜明け前の宇宙の姿

すばる望遠鏡などの観測から、129億1000万光年先にある銀河が見つかりました。距離が正確に決まった銀河では最遠方のもので、人類の眼が宇宙の「夜明け前」に到達しつつあります。

-

研究成果 2012年5月31日

野辺山電波ヘリオグラフが明らかにした太陽のグローバルな活動状況

野辺山電波ヘリオグラフ、キットピーク国立天文台(米国)などによる過去20年の太陽活動を追跡した結果、この20年間で太陽全体の活動が次第に低下してきていることが明らかになりました。

-

研究成果 2012年5月25日

すばる望遠鏡、ウルトラ赤外線銀河の謎を解明 - かすかな星の分布の様子が多重合体の証拠となった -

愛媛大学宇宙進化研究センターの谷口義明センター長を中心とした研究チームは、すばる望遠鏡を用いた観測により、ウルトラ赤外線銀河(太陽の1兆倍ものエネルギーを赤外線で放射している銀河)の代表格であるアープ220が、4個以上の銀河の多重合体である動かぬ証拠を発見しました。

-

研究成果 2012年5月 1日

石英質の塵粒が輝く恒星を発見、惑星形成の途上か

国立天文台と東京大学の研究者を中心とする研究グループは、HD15407Aと呼ばれる恒星の周りに、宇宙空間では珍しい鉱物である石英質の塵を発見しました。太陽系以外の星の周りで、惑星が作られる過程を解明するヒントとなるでしょう。