- 研究成果

野辺山電波ヘリオグラフが明らかにした太陽のグローバルな活動状況

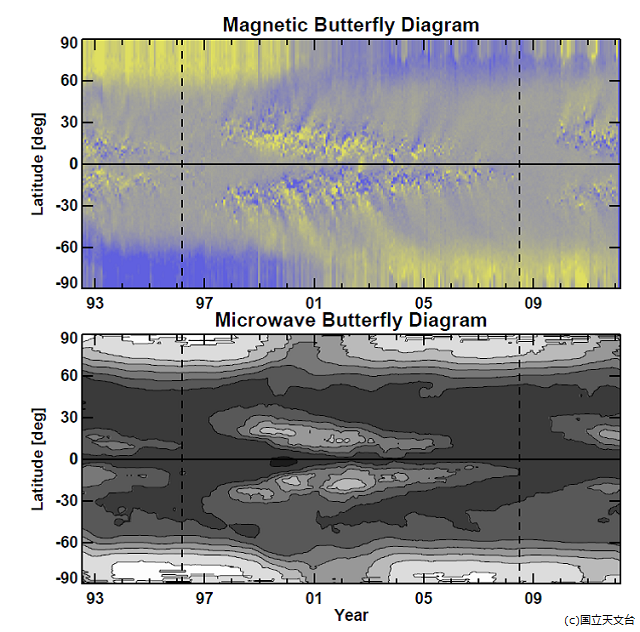

NASA及び野辺山太陽電波観測所の研究者を中心とした研究チームは、野辺山電波ヘリオグラフによる電波画像とキットピーク国立天文台(米国)などによる太陽磁場画像等を用いて、過去20年間にわたる太陽のグローバルな活動(太陽の黒点の活動だけでなく、極域の活動を含めた太陽全体の活動)を追跡しました。その結果、この20年間で太陽全体の活動が次第に低下してきていることを明らかにしました。また、現在、北半球が太陽活動の極大期に達している一方で、南半球の太陽活動は極大期を迎えていないことをデータは示しています。つまり、太陽の北半球と南半球で、活動の同期が崩れていることになります。

太陽活動の大幅な低下および北半球と南半球で活動の度合いが大きく異なる状況は、人工衛星や地上での太陽専用大型観測装置が揃ってからは初めてのことです。野辺山電波ヘリオグラフ装置の長期にわたる安定した運用によって得られた高品質かつ均質なデータから導かれた本研究の結果は、これまでの太陽活動に対する我々の理解に疑問を投げかけることになりました。これは太陽物理学の問題であるとともに、太陽活動に依存している惑星間空間や地球上層大気への長期間にわたる影響の問題にもなります。

本研究成果は、アメリカの天体物理学専門誌「アストロフィジカル・ジャーナル」に掲載されています。