- TOP

- 共同利用支援

- 真空蒸着装置・作業

真空蒸着装置・作業

真空蒸着装置

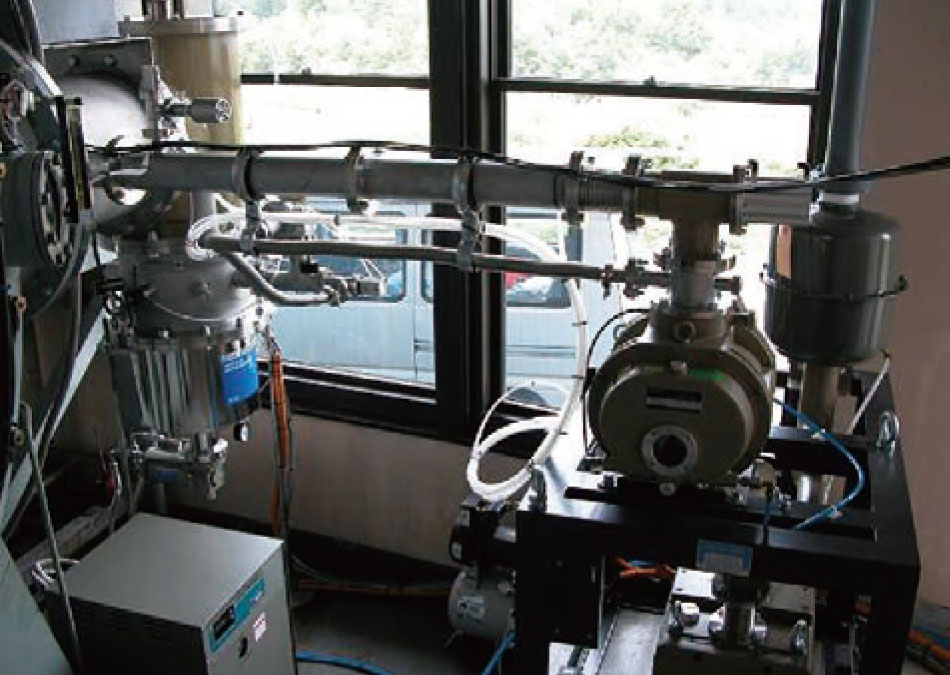

岡山天体物理観測所では、開所以来、所内の真空蒸着装置で鏡類のアルミニウム蒸着を行ってきている。これは、アルミニウムを真空中で加熱して、蒸発させ、ガラス鏡面に付着させる作業である。装置の全景を図1に示す。真空タンク内の真空度を上げるために様々なポンプを駆使しているが、設置当初のチタニウムゲッターポンプから数年後には油拡散ポンプに更新して40年間使用してきた。その後He冷却機式のクライオポンプに更新した。これによって真空引き作業が格段に短縮された。現在の排気システムは、ロータリーポンプ、メカニカルブースターポンプ、He 冷凍機式クライオポンプ、マイスナーコイルポンプの4種のポンプで構成されている(図2)。

図1 蒸着装置全景

図2 各種ポンプによる排気システム

排気システム改造の際、アルミニウムを蒸発させる電源システムも従来の電圧制御方式から電流制御方式に更新した。その結果、各フィラメントの個体差が平滑化され、制御効果を高めることが可能となった。また、蒸着タンクの可動側部分の駆動制御系も老朽化が進んでいたため改造を行い、ハンドセット(手元操作箱)にて操作可能とした(図3)。

図3 改造した蒸着タンク駆動制御箱

蒸着作業には、純水を使用する必要があるが、この装置も老朽化が著しかったため、国立天文台三鷹から、1.5m鏡用の蒸着装置廃棄に伴い不要になった純水製造装置を移設し再利用を行っている(図4)。

図4 純水製造装置

蒸着作業

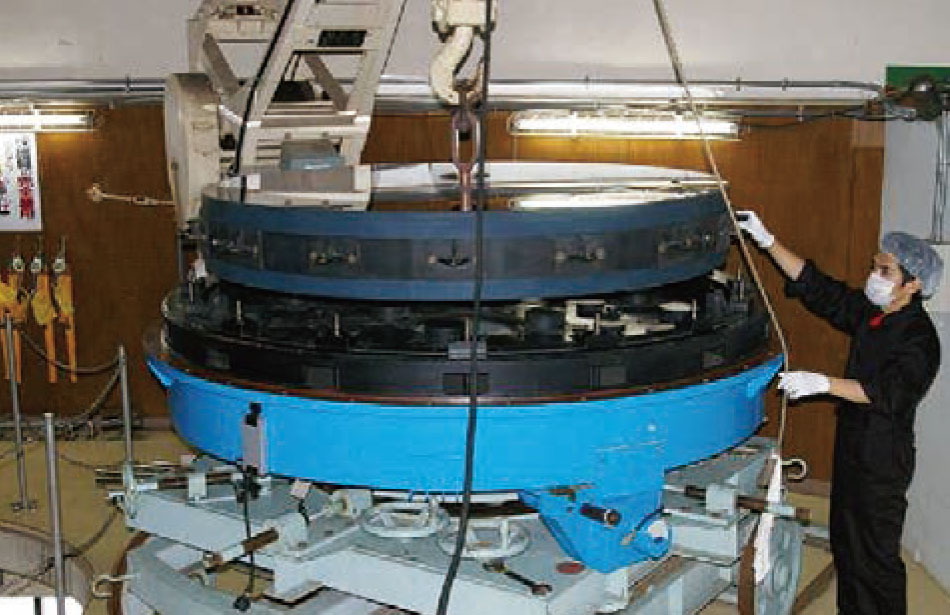

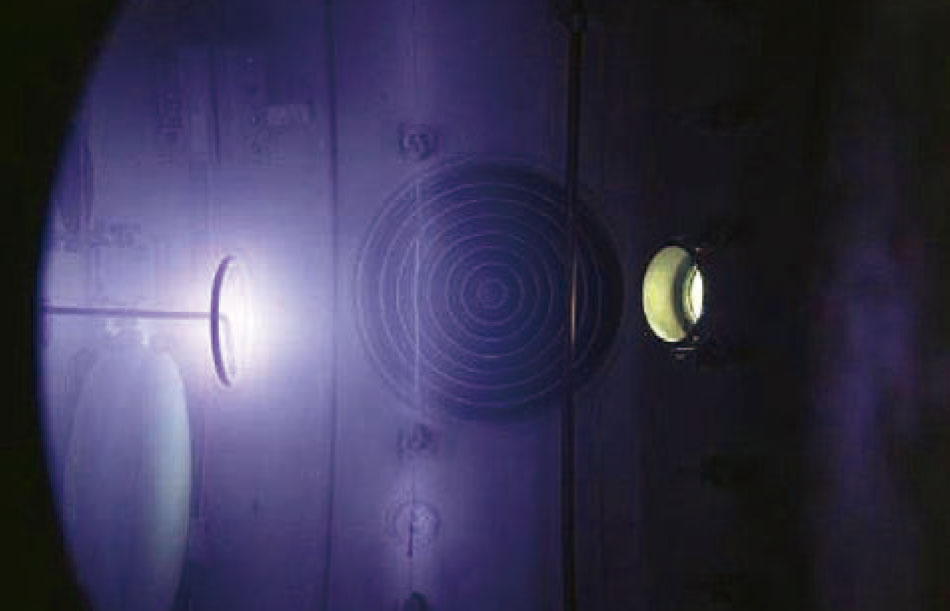

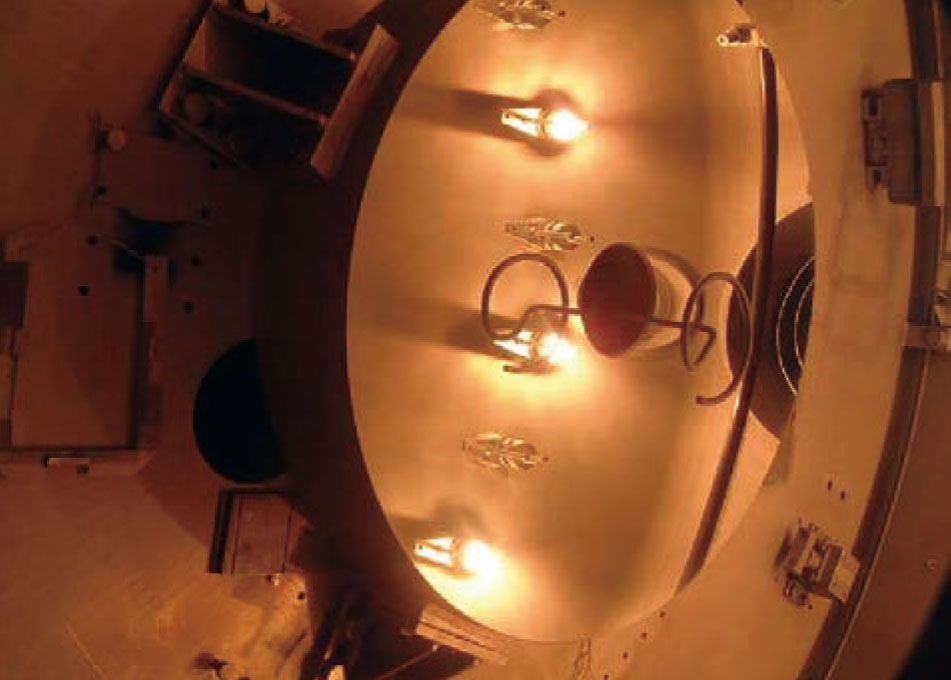

一般に反射鏡の反射率は蒸着直後は可視域で91~92%の値であるが、1年間観測に使用すると60~70%まで反射率が低下する。(最近では後述の洗浄を行うことで80%台を維持している)従って、毎年観測に不向きな梅雨時に鏡の再蒸着作業を行っている。観測所ではこの作業は所員総出で行っている。まず望遠鏡から鏡を取り出す解体班(図5、6)、前年の古いアルミニウムを薬品で溶かし去り、重曹で表面のゴミ、油脂類の除去を行った後、アルコール等できれいに拭き上げる作業を担当する洗浄班(図7)、拭き上げ後の鏡を真空蒸着タンク内に取付、真空にして蒸着を行う蒸着班(図8)の3班に分かれて行っている。これらの過程を経て、真空槽の中で、ガラス鏡面に新鮮なアルミニウム膜が形成される(図9、10)。毎年、報道等でテレビ、新聞に紹介され、夏の風物詩にもなっている。蒸着後の鏡は、再度望遠鏡に組み込み光軸調整等必要な調整を行い観測に供する。

図5 望遠鏡から主鏡を取り出す

図6 蒸着後の主鏡をセルに納める

図7 洗浄班による主鏡の重層磨き

図8 蒸着班によるフィラメントの取付

図9 真空中で放電し鏡面を最終洗浄するイオンボンバードメント

図10 アルミニウムを熱したフィラメントで蒸発させ鏡面を作った瞬間(91cm反射望遠鏡主鏡)

プリウエットフィラメント

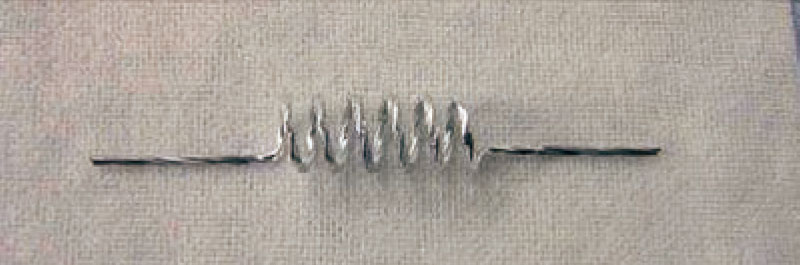

真空槽でアルミニウムを加熱して蒸発させるためには、真空槽内に取り付ける螺旋状のタングステンフィラメントに、予め一定量のアルミニウムを溶かし付けておく必要がある。この処理を施したものをプリウェットフィラメントと呼んでいる(図11)。

図11 プリウエットフィラメント

当初は観測所の蒸着タンクを使用して製作していた。U字型に加工した純アルミニウム(純度99.999%)を螺旋状のタングステンフィラメントに5個ずつ取付け、0.2×10-4torr程度まで真空引きし、順次36本の溶かし付けを行っていた。その作業を終えてから、一旦真空タンクを大気圧に戻し、鏡類を収納して再度真空引きしたうえで、鏡面のアルミ蒸着を行っていた。プリウェットフィラメントの製作があるため、蒸着作業は長時間にわたる作業であった。一方、1990年代、三鷹の開発実験センター(現先端技術センター)で、すばる望遠鏡や1.5m望遠鏡のアルミ蒸着作業に使用するプリウエットフィラメントの製作法が研究された。プリウェットフィラメント製作専用の小型蒸着装置(図12)が開発され、効率的な製作技術が確立された。2002年に岡山観測所でもその技術を導入し、蒸着作業の効率化に取り組むことにした。当初は所員が三鷹に赴き、必要数のプリウエットフィラメントを製作して観測所に持ち帰り、蒸着作業に使用した。2006年にはこの小型蒸着装置が岡山観測所に移設の運びとなり、2007年からは岡山観測所構内で効率的なプリウェットフィラメントの製作が可能となっている。さらに2008年にはプリウエットフィラメント製作の最適パラメータを確立し、初心者でも正しい手順で作業すれば、ほぼ100%近い歩留まりが得られるまでに至った。そして、このプリウェットフィラメントの事前準備が、188cm主鏡をはじめとした鏡類のアルミ蒸着作業の工程を短縮し、かつ、単純化した。

図12 プリウエットフィラメントの準備に使用する小型蒸着装置

安全衛生管理と作業

2004年度から国立天文台は法人化で安全衛生管理の充実を図るために、蒸着作業に於いても種々の改善を行った。鏡類の洗浄には、ジエチルエーテル等有機溶剤、古いアルミニウムを溶解するために苛性ソーダ、塩酸等特定化学物質を使用する。また、蒸着治具の洗浄のためアセトン等を使用する。そのため所員は有機溶剤作業主任者資格、特定化学物質等作業主任者資格の取得を行っている。作業環境測定も行い安全に十分配慮し、作業従事者は国立天文台規定の講習を経た後作業を行うことを厳守している。また、作業に於いては防護服、防護帽、防護手袋、防護ガスマスク等を法に従い準備し、事故を未然に防ぐよう対処している。薬品の廃液は回収し、業者に依頼して処理を行っている。法人化以前に比べ作業がより安全に行われている。

蒸着による他機関支援

岡山観測所の蒸着装置は、観測所の望遠鏡の鏡類を主に蒸着を行ってきたが、この間、他機関の望遠鏡の鏡も受け入れて蒸着を行ってきた。東京大学天文学教育研究センター木曽観測所の1.5mシュミット望遠鏡主鏡、宇宙科学研究所の1.3m反射望遠鏡主鏡、広島大学東広島天文台1.5m反射望遠鏡主鏡、京都大学上松観測所の1.1m望遠鏡主鏡、ウズベキスタン60cm主鏡、東大宇宙線研究所の91cm試作鏡など多くの機関から依頼され蒸着を行ってきた。東広島天文台の主鏡はすばる計画のシミュレータとして三鷹に設置されていたものであるが、この主鏡を使って、すばる望遠鏡の蒸着システムを構築するための蒸着試験を行ったことも記憶に新しい。岡山観測所の蒸着装置は、この規模の装置としては日本に1 台しかなく、50年の歳月を経て今なお現役で活躍していることは、長年培ってきた岡山観測所の職員の努力の賜物と言っても過言ではない。今後も国内、国外の技術支援を進めて行くことになるだろう。