- TOP

- これからの188cm望遠鏡

- 多色トランジット観測装置MuSCATのこれから

多色トランジット観測装置MuSCATのこれから

-

東京大学

成田憲保

東京大学大学院理学系研究科 助教。東京大学大学院にて博士号を取得後、日本学術振興会特別研究員、国立天文台フェローを経て、2016年より現職。トランジット法による系外惑星観測の日本第一人者。2009年にすばる望遠鏡を用いた観測から世界で初めて逆行する惑星を発見。近年、188cm望遠鏡用の多色撮像カメラ「MuSCAT」を製作し、太陽系近傍のトランジット惑星の観測を精力的に推進。

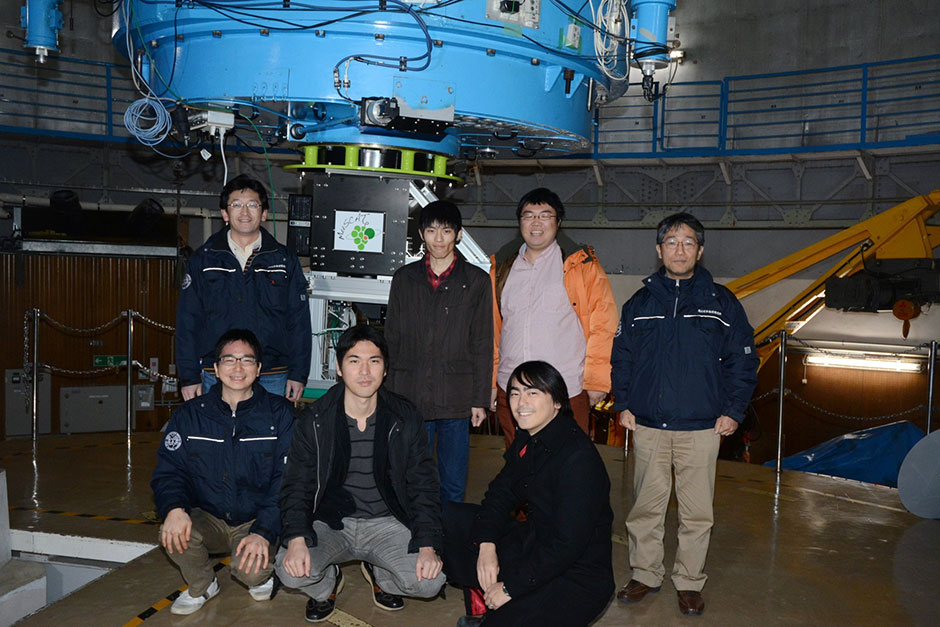

私たちが開発した多色トランジット観測装置MuSCAT(Narita et al. 2015)は、2014年12月24日にファーストライトを迎えました(図1)。それから3年の月日が流れ、その間にMuSCATを使ったおよそ10本の論文が出版・投稿されています。

図1:2014年12月24日に行われたMuSCATのファーストライトの記念写真。

MuSCATはその運用開始直後に行われたHAT-P-14bのトランジット観測から、トランジット観測において世界最高レベルの精度を多色で同時に達成できる装置であることがわかりました(Fukui et al. 2016a)。また、その測光精度を活用して、Keplerの第2期観測計画であるK2の惑星候補から新しいスーパーアースやホットネプチューンを発見(Hirano et al. 2016, Narita et al. 2017)したり、ハビタブルゾーンにある地球サイズに近い惑星のトランジットをとらえることにも成功しています(Fukui et al. 2016b:福井氏の記事を参照)。さらに海外のトランジット惑星探索チームKELTとの共同研究により、摂氏約4300度の表面温度を持つ史上最も熱い惑星KELT-9bの発見にも貢献しました(Gaudi et al. 2017)。

このように最初の3年間でさまざまな研究成果を挙げられたほか、これから論文になる観測データも多数取得できており、これまでの共同利用観測は実りあるものだったと言えるでしょう。そして2018年からは、188cm望遠鏡ユーザーによる運用の形でMuSCATを利用していく予定です。ここでは2018年以降のMuSCATを用いた研究の展望について紹介しましょう。

2009年に打ち上げられたKeplerは、2018年末頃には燃料が切れ、K2の観測を継続できなくなる見通しとなっています。そしてそのKeplerと入れ替わる形で、NASAの次世代トランジット惑星探索衛星TESS(Transiting Exoplanet Survey Satellite)が2018年3月頃に打ち上げられる予定となっています。TESSは打ち上げられた後およそ2ヶ月かけて観測軌道に到達し、6月頃からまず南天の観測を開始します。そして12月頃から惑星候補のリストが毎月公開される予定です。岡山からでも南天の3分の1くらいは観測ができるため、2018年末からはTESSの惑星候補の一部の観測が、岡山からでもできるようになるはずです。さらに2019年12月頃からは北天の惑星候補リストが公開され、2020年末までには全ての候補が公開されて、岡山から観測できる多数の惑星候補が発表される見込みです。

TESSでは1000個以上もの多数の惑星候補が発見される見込みですが、その全てが本物の惑星というわけではありません。TESSは広い観測視野を持つ反面、CCDの1ピクセルが広い領域をカバーしてしまい、ターゲットの近くにある別の天体の光が同じピクセルに入ってしまいます。その天体が食連星だった場合には、あたかも惑星であるかのように見えてしまう「偽物」の候補になってしまいます。TESSで発見された惑星候補にはそうした偽物が数十%もの割合で混じっていると考えられますが、これまでK2で実績があるように、MuSCATはそうした偽物を見破り本物の惑星を発見することが可能です(福井氏の記事を参照)。このことを利用して、これからMuSCATを使ってTESSで発見された惑星候補の中から、特に面白い惑星を発見していきたいと考えています。

また、TESSでは太陽系に近くて詳細な性質調査が可能なトランジット惑星が多く発見される見込みです。私たちは特に、TESSで見つかった惑星の大気の性質を調べていきたいと考えています。トランジット惑星では、その惑星がどんな大気や空模様を持つのかによって、わずかですが波長ごとにトランジットの深さが変わることが知られています。例えば、惑星が水素主体の晴れた大気を持っているとトランジットは青い光ほど深くなり、一方水素よりも重い分子(水蒸気や二酸化炭素など)を主体とした大気や、雲に覆われた空を持つ惑星はトランジットの深さに大きな波長依存性が見られなくなります(詳細はNarita et al. 2013のプレスリリース(すばる望遠鏡)を参照)。MuSCATは3つの波長帯で同時にトランジットを観測することができるため、こうした惑星の大気の主成分や空模様と見分ける研究を行うことができます。

このような観測の面白いターゲットとなるのが、太陽系で最大の岩石惑星である地球と、最小のガス惑星である天王星・海王星の中間の質量・半径を持つ惑星「スーパーアース/ミニネプチューン」です。これまで長らく岩石惑星とガス惑星の境界がどこにあるのかはわかっていませんでしたが、最近地球半径の1.5倍から2倍の間にその境界があるのではないかと考えられるようになってきました(Fulton et al. 2017)。つまり、地球半径の1.5倍より小さい惑星は水素大気を持たない大きな地球型惑星(スーパーアース)で、2倍より大きな惑星は水素大気を持つ小さな海王星型惑星(ミニネプチューン)であるという描像です。この考え方が正しければ、水素大気を持つことができるのは地球半径のおよそ2倍より大きな惑星だけなので、青い光ほどトランジットが深くなる様子が見られるのも地球半径のおよそ2倍以上の惑星だけになるはずです。そのため、TESSで発見された地球半径の1倍から3倍程度の大きさの惑星についてMuSCATで集中的にトランジット観測を行えば、こうした新しい考えを観測的に検証することができます。

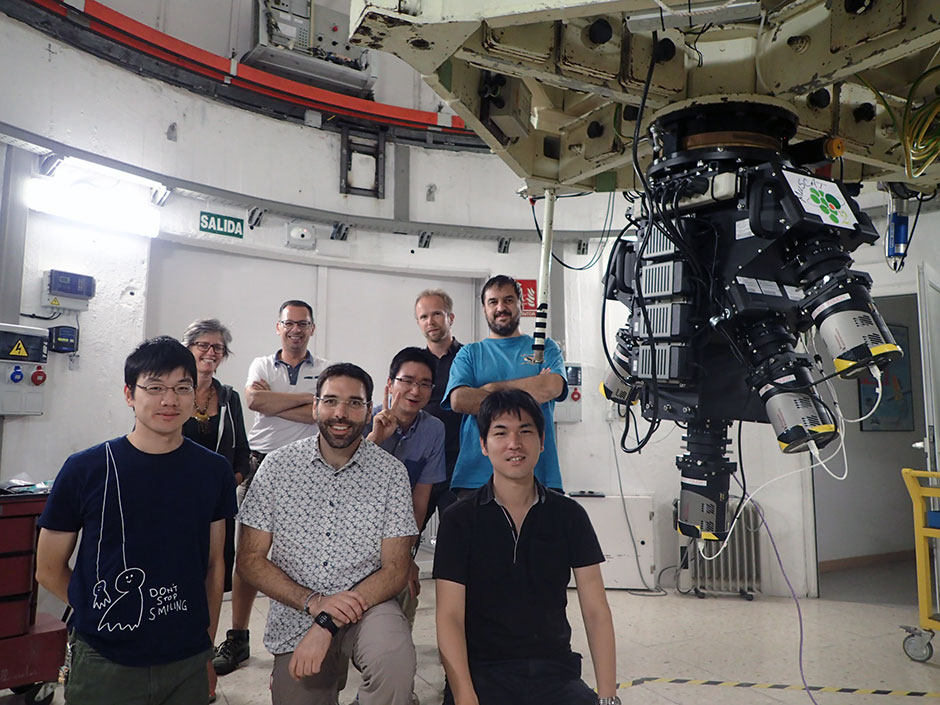

以上のようなTESSの惑星候補の確認観測や惑星大気の観測といった研究を本格的に行うには、残念ながら岡山で得られるMuSCATの観測時間だけでは足りません。そこで私たちは、スペイン・カナリア諸島のカナリア天体物理研究所(IAC)との共同研究により、テネリフェ島のテイデ観測所でIACが所有するTCS1.52m望遠鏡に、新しくMuSCAT2を開発しました(図2)。MuSCAT2は2017年8月24日にファーストライトを迎え、2018年から本格的に観測を開始する予定となっています。これからはこのMuSCATとMuSCAT2の2つの観測装置で連携を図り、TESSの打ち上げ後となる2018年以降も引き続き面白い観測成果を挙げていきたいと考えています。

図2:2017年8月24日に行われたMuSCAT2のファーストライトの記念写真。

参考文献

Fukui et al. 2016a, ApJ, 819, 27

Fukui et al. 2016b, AJ, 152, 171

Fulton et al. 2017, AJ, 154, 109

Hirano et al. 2016, ApJ, 820, 41

Narita et al. 2013, ApJ, 773, 144

Narita et al. 2015, JATIS, 1, 4, 045001

Narita et al. 2017, PASJ, 69, 29