- TOP

- 岡山天体物理観測所について

- 研究成果の紹介

- 多色トランジット測光による地球型系外惑星の観測

多色トランジット測光による地球型系外惑星の観測

-

国立天文台岡山天体物理観測所

福井 暁彦

「第二の地球」を見つけることは太陽系外惑星研究における長年の夢であり、一つの目標である。一昔前までこの目標は遠い存在であったが、この10年で状況は大きく変わり、目標にかなり近づいたと言える。近年の観測技術の進歩によって、今や地球に似たサイズや重さの惑星は(環境が似ているかどうかは別にして)当たり前のように発見されるようになった。特に、2009年にNASAが打ち上げたケプラー宇宙望遠鏡は、惑星の食(トランジット)による主星の僅かな減光を捉えるトランジット法により、地球サイズ(地球の1.5倍以下)の惑星及び惑星候補を1千個以上発見し、地球の月程度(地球の1/3以下)のサイズの惑星(Kepler-37b)を発見するにまで至っている。

トランジット法を用いれば、小さな惑星を発見することが出来るだけでなく、その軌道要素や質量、大気成分などの詳細情報を得る事も出来る。そのため、今後は発見された地球型のトランジット惑星に対して、様々な詳細調査を行っていくことに注目が集まっている。ところが、ケプラー宇宙望遠鏡が見つけた惑星系の大半は太陽系から遠く、主星が非常に暗いため、個々の惑星の環境を詳細に調べることは困難である。そこで現在、出来るだけ太陽系に近い距離にある地球型惑星を見つけるべく、地上およびスペースからの様々な探索が進行中あるいは計画中である。

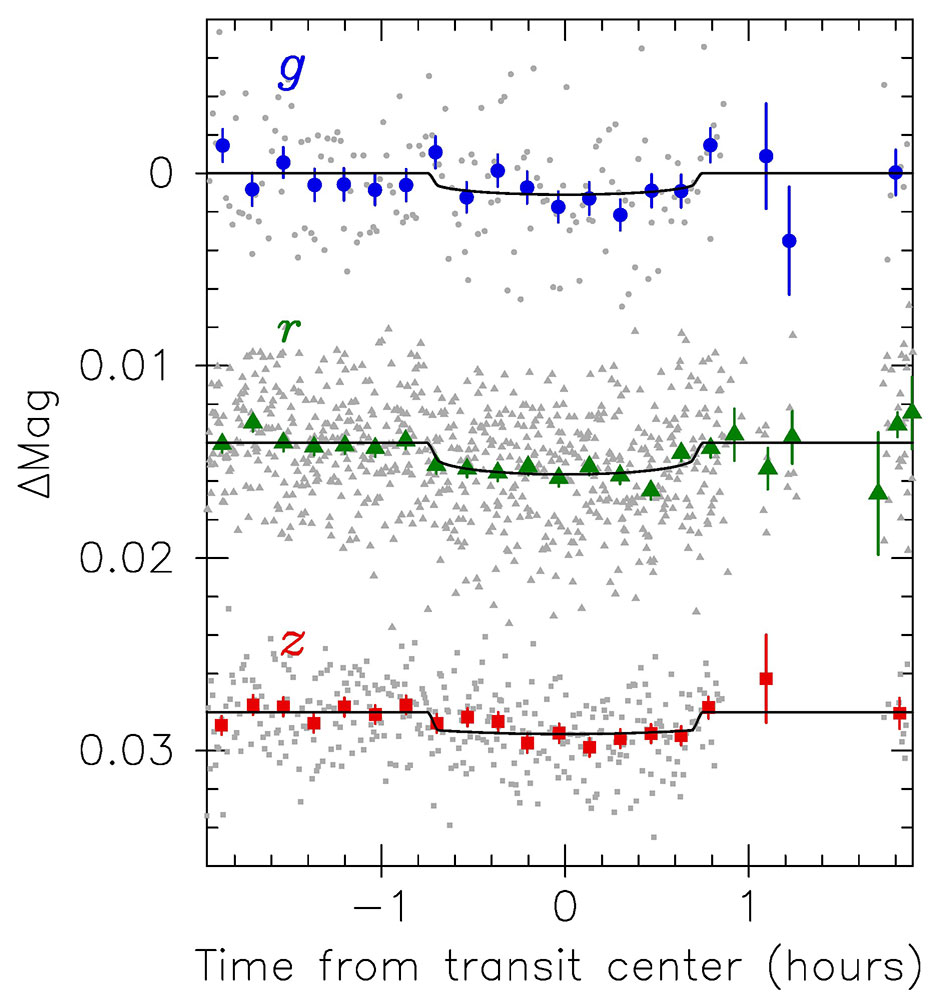

我々の研究チームではこれまで、そのような太陽系近傍で小型のトランジット惑星を発見し、その後の詳細観測に繋げるべく、岡山観測所の188cm望遠鏡向けに高感度の多色撮像カメラ「MuSCAT」を開発し (Narita et al. 2015)、観測を行ってきた。MuSCATを用いれば、可視光域の3バンド(g, r, zバンド)で同時かつ高精度に惑星トランジットを捉えることが可能である。MuSCATで目指すサイエンス目標の一つは、他の望遠鏡による惑星探索で発見される惑星候補に対して、いち早く発見確認を行うことである。実はケプラー宇宙望遠鏡などの惑星探索で発見されるトランジット惑星候補天体の中には、食連星が混入する事で生じる偽検出が一定割合含まれる。例えば、食連星自身は数十%という大きな食の減光を示すが、食連星が3重連星系を恒星している場合など、ごく近くに別の星が存在する場合には、その別の星の光によって減光率が1%以下にまで薄められ、惑星トランジットと見間違えてしまう場合がある。しかし、このような場合でも、観測する波長によって減光率の薄まり方が一般的に異なるため、多色でトランジットを観測して減光率の違いを見る事で、偽検出かどうかを容易に見分けることが出来る。我々はこれまで、ケプラー宇宙望遠鏡の第二期探索である「K2ミッション」で発見された惑星候補に対してトランジットの多色フォローアップ観測を実施してきた。その結果、複数の偽検出天体を同定するとともに、これまでに3つの惑星(K2-28b, K2-105b, K2-151b)について色による減光率の違いが見られないことを確認し、惑星発見に大きく寄与した。その中の1つ、K2-151bは、サイズ(半径)が地球のたった1.35倍しかなく、これまでにMuSCATで捉えた惑星の中で最も小さい(Hirano et al. 図1)。世界でみても、ケプラー宇宙望遠鏡で発見された惑星のうち、これより小さな惑星のトランジットを地上の望遠鏡で捉えた例は無い。MuSCATの性能の高さと有用性を示す観測成果と言える。

図1:地球の1.35倍の大きさをもつ惑星(K2-151b)のトランジットを捉えたMuSCATの観測データ。横軸はトランジット中心からの時刻、縦軸は主星の明るさの変化を示す。青、緑、赤のプロットはそれぞれg, r, zバンドのデータを示す。トランジットのモデル(黒の実線)に沿って主星が僅かに減光しているのが分かる。

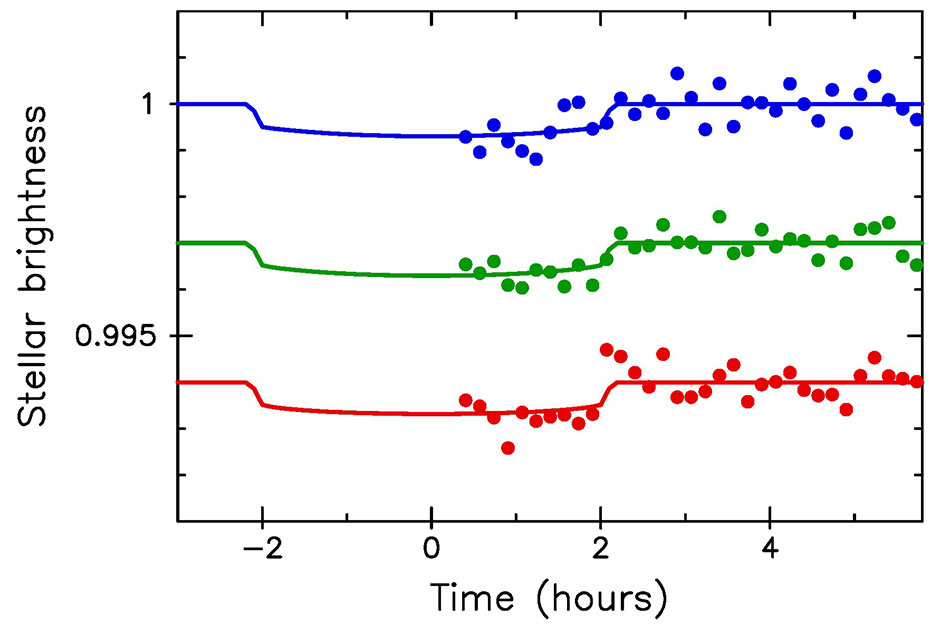

地上望遠鏡による地球型トランジット惑星のフォローアップ観測にはもう一つ大きな意義がある。それは、トランジットの周期の決定精度を大幅に改善することが出来る点である。K2ミッションでは1つの探索領域が約80日間しか観測されない。そのため、公転周期が数十日あるような長周期惑星の場合、K2では数回のトランジットしか観測されず、公転周期を精度良く求めることが出来ない。正確な公転周期が分からなければ、将来起こるトランジットの時刻を正確に予測することが難しくなる。トランジット時刻の予測誤差は時間とともにどんどん大きくなるため、いち早く別の望遠鏡で追加のトランジットを観測して周期の測定精度を上げなければ、最悪の場合、近い将来にトランジットを見失ってしまう可能性もある。特に近年、K2ミッションによって温暖な軌道領域(ハビタブルゾーン)を公転する長周期の地球型惑星が太陽系近傍でいくつか発見されており、次世代の大型望遠鏡を使った「生命」の兆候(バイオマーカー)探しに期待が高まっているが、そのためにはまず、追加のトランジットを観測して公転周期の測定精度を上げることが急務となる。我々はこれまでにK2で発見された惑星の中で、最も有望な(主星が明るく、惑星のサイズが小さく、かつハビタブルゾーンに位置する)惑星であるK2-3dに対し、MuSCATを用いて地上で初めてそのトランジットを捉える事に成功した(Fukui et al. 2016, 図2)。この惑星によるトランジットの減光率は、僅か0.06%しかない。これは地球の大気に由来するノイズが邪魔をする地上の観測で捉えられるギリギリの大きさであるが、MuSCATがもつ多色性をうまく利用して地球大気由来のノイズを低減することで、地上からでもこの「第二の地球」候補の影(トランジット)を捉える事が出来た。この観測により、惑星の将来のトランジット時刻の予測誤差を大幅に減らす事ができ、将来のバイオマーカー探索への道が繋がった。

我々は今後も、188cm望遠鏡とMuSCATを用いて上記のような科学観測を進めつつ、地球よりやや大きめの惑星(スーパーアース/ミニ海王星)の大気の特性を探る観測も進めて行く予定である(詳細は成田憲保氏の記事を参照)。

図2:生命の住める環境をもつ可能性のある惑星K2-3dのトランジットを捉えたMuSCATの観測データ。

参考文献

Narita, N., et al. 2015, JATIS, 1, 4, 045001

Hirano, T., et al. 2018, AJ, 155, 127

Fukui, A., et al. 2016, AJ, 152, 171