- TOP

- 台長・所長メッセージ

- 星空の聖地に住み着いて

星空の聖地に住み着いて

- 前原英夫(第3代 所長)

1.星空の聖地

岡山天体物理観測所(以下OAOと略)は岡山県南西部に1960年開所した。浅口市周辺の一帯は緑溢れる平地と小山に囲まれた自然豊かな地域である。特に、夜間よく晴れ、星が美しく輝く地であり、星空の聖地と呼ばれるほど天体観測に適した場所であると思う。本稿では、この地のこと、天文・宇宙のことについて、歳を重ねながら培った筆者の経験を含めて、心に移ろいゆく事柄を書き記して見ようと思う。

OAOはなぜこの地に置かれたのか? もちろん「天気が良いから」である。そして、一般的な天気の良さに加えて、科学的な装置と方法で天候や環境条件が入念に確かめられた。「晴れ」の質も大きな要素であり、シーイング(星像の見え加減)が評価される。夜空が澄んで安定し、瞬きが少なく小さな星像であることが、研究データを得る観測には不可欠である。また、望遠鏡や観測装置の運用・メンテナンスや修理に支障がないことも条件に入る。この地は、これらの条件が我が国で最高の天体観測地として折り紙が付けられ、半世紀以上前に選定されたのである。

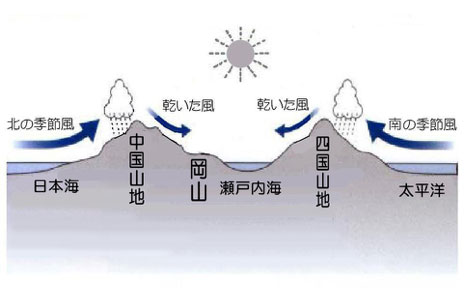

岡山県南部は雨の少ない瀬戸内気候帯に属している。ユーラシア大陸の高気圧から吹き出す冬の季節風は、日本海を渡ってくる間に水蒸気を取り込み、日本海沿岸地方に大量の雨や雪をもたらす。岡山県では中国山脈が壁となり北西風と雪を弱めて、平野部には乾燥した大気が吹き寄せる。また、夏の太平洋高気圧からの南風は四国山脈を越えてくるため、(狭い瀬戸内海を渡り)比較的湿度の低い大気となり、晴れの天気となる。このようにして、岡山県南部は一年を通じて晴れが多く、晴天率が大きく変化しない絶好のロケーションである。図1.に示すように、このような地形が「晴れの国」を実現し、星空の聖地を支えてきたのである。

図1.岡山の地形(「岡山のスターウオッチング」前原英夫 監修、山陽新聞社、1998より)

私は星空に手が届きそうな埼玉県秩父市の山間に産まれ、身の回りの自然を相手に幼少期を過ごし、そのころから興味を覚えた天文学の道に進んだ。東京大学の大学院生として、指導教官の藤田、山下両先生に連れられ、188cm望遠鏡を用いた観測のため足繁くOAOを訪れた。そして、晴天に恵まれ多数の観測データを土産にして、観測所を引き上げる際の清々しさと達成感は今でも忘れられない。晴れの国の「星空の聖地」というキャッチフレーズに偽りはない。

学位を取った後米国での研究員を経て、東京天文台に職を得た。三鷹から木曽観測所に異動し、シュミット望遠鏡の立ち上げチームに加わった。そして、木曽観測所現地の職員として105cmシュミット望遠鏡と測定装置の開発や観測・研究に携わった。10数年間木曽で働いた後、懐かしのOAOの地に異動し、定年まで勤めた。それ以来20年近く経過し、今は悠々自適の隠居暮らしを楽しんでいる。岡山にはOAOの職員として赴任したのだが、穏やかな気候と居心地の良さに、定年を迎えてもそのまま住み着いてしまったのである。

2.天文台と地域

岡山県には天文・宇宙に関連する施設や組織が多い。主な天文台やプラネタリウム・博物館等の場所を図2.に示す。この図からも明らかなように、特に南西部の高梁川下流域には、国立・市立から私立の天文台や、関連の科学館・博物館等の施設が多数ある。これらの施設は互いに連携を取りながら、天文学の研究から星空に魅せられた人々の楽しみにまで対応している。また、単にこれらのハードウエアが揃っているだけでなく、人々の活動を見ても賑やかである。

図2.岡山県と近隣の主な天文関連施設マップ

地域の住民や自治体は天文・宇宙に関心が強く、その需要に応えるべく多数の人々が様々な活動を行っている。特に、ゴールデンウイーク、夏休み、秋の夜長シーズンともなると、星空観望会や宇宙関連の企画も多種多様で、自前の望遠鏡を持ち寄り、お祭りとしての楽しさも演出される。また、個々の自治体やグループが星や宇宙の写真展を企画したり、国立天文台やJAXAと連携して宇宙や宇宙開発の催しを開いたりもする。例年行われる「科学の祭典」の出し物の目玉として、天文や星空が長らく君臨している。

このようにして、私は関東、東京から、長野を経て岡山に移り住んだことになるが、私の異動により、家族を含めて「住めば都」を実体験してきた。例えば、木曽時代は不便な寒冷地で、自然の厳しさには苦闘させられた。しかし、そこに住む人々の温かい人柄や持て成しには大いに救われ、静かな環境の中で子育てや日々の生活を楽しんだ。これとは対照的に、岡山の地では「ここは温暖で災害もなく、いい処だ」という言動を見聞きするが、この言葉にはある種の優越感が滲んでいる。そこで、私は「こんなに隠居に向いている処は他にありませんね」と返すことにしている。

3.天文学は役に立つか

岡山や木曽の観測所勤めをしていると、時として地域の人と言葉を交わすことがある。私が天文台の人間だと分かると、例えば「宇宙は膨張しているか」、「ブラックホールとは何か」等々宇宙のことを尋ねてくるが、中には「天文台ではどんな仕事をしているのか」とか「天文学は何の役に立つのか」と尋ねられることもある。天文台のドームは麓の町からもよく見えて目立つのだが、あそこで夜な夜な如何にして星を眺めているのか、と怪訝に思われている地元の人もおられる。

私も若い頃は目的意識のようなものは特に強くなく、自然の勢いで天文学の研究や仕事に打ち込んできた。所詮私たち天文台の人間は町の人々には相手にされない、放っておかれる立場の人種であると自ら決めつけていた。しかし、歳を重ね仕事がキツクなり、管理職になる年齢になり、ある種の確信が芽生えてきたのである。それは、一言でいえば「天文学は役に立つ」ということである。ここで、少しばかり天文学や宇宙への認識の有用性について、私の経験と認識を披瀝したい。

定年退職を機に、私は大学や高校で天文学の講義やゼミを行っている。時折学生たちとスターウォッチングを行うが、小さな望遠鏡で見る宇宙に、若者は目を見張り感動する。例えば、七夕の織姫星を目にした時に「25年前にあの星を出た光を今見ている」と説明すると、想像を越えた宇宙のスケールに彼らは驚く。また、太陽黒点や惑星を眺め恒星や銀河を見た時に、彼らが発する言葉は、広大無辺の宇宙への畏怖や、母なる地球への愛おしさに繋がっている。

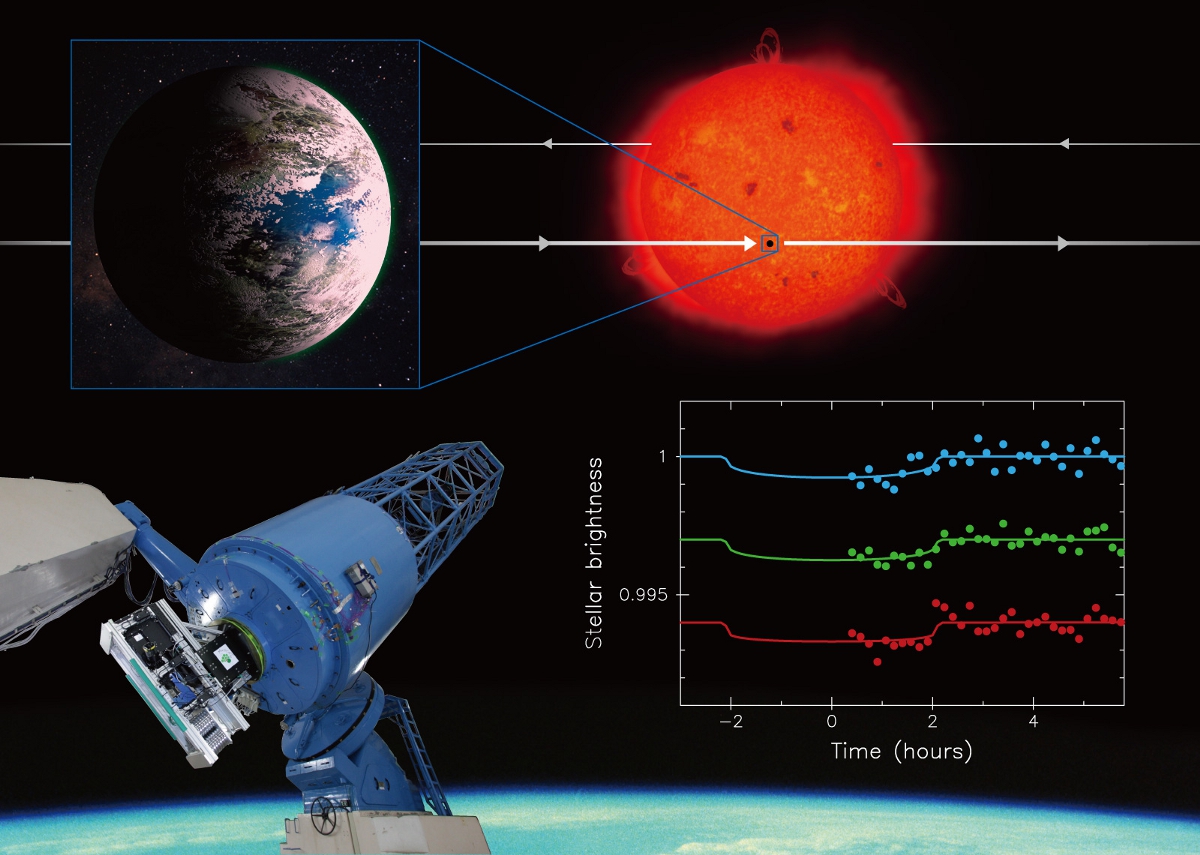

さらに、最近続々と発見されている太陽系外の惑星にも大きな関心を寄せる。それらの中には地球と似た惑星があり、そこには私たちとは異なる生命や異星人がいるかも知れない、と彼らの想像は膨らんでいく。そして、見上げるだけであった宇宙の謎も、天文学・宇宙科学の進展によって次々と解き明かされ、彼らもその科学的な裏付けに興味を示し、理解しようとする。

かつて毛利衛さんが宇宙から帰還して、「宇宙から国境は見えない」と言った。また、「宇宙から地球を見た体験は、ものの見方を根底から変えてしまう」という宇宙飛行士の証言もある。彼らの言葉は、日常生活の中で捕らわれやすい狭いナショナリズムからの脱却、地球環境保護の必要性や重要性を端的に教えてくれる。

このような経験から、若い人々に最新の宇宙像を語ることが、私たちの文化・文明や地球への愛しさを自覚し、人間愛に目覚めるキッカケを与えるのではないかと気付いた。そして、私は天文学の成果や宇宙に対する認識を、より多くの人々に広めたいと願うようになった。私たちは自らの知能で文明を築き上げたと自負しているが、地球人としての誇りや責務を忘れて、自然や生命を虐めてはいないか、次の世代に美しい星空と地球を引き継ぐことを忘れてはいないか。

図3.地球に近い大きさと温度をもつ系外惑星K2-3dの観測

OAOは55年間にわたり共同利用機関として精一杯活動してきたと思うが、新設の京都大学岡山天文台は単なる研究機関を脱皮して、より地域の人々と手を携え、地域・社会への貢献を厭わず、宇宙や地球の素晴らしさを広く発信するスタンスを取っていただきたいと願う。

星空の聖地に住まう私たちは、天文台の改革を機に、いち早く天文学の知識や情報に接し、新たな宇宙観・宇宙像を広く世界に発信して行きたいものである。その結果として、私たちは美しい自然環境を護り、宇宙船地球号を未来に遺すことに、大きく寄与できるものと確信している。