- TOP

- これからの188cm望遠鏡

- ドップラー振動撮像装置を用いた木星表面振動観測

ドップラー振動撮像装置を用いた木星表面振動観測

-

東京大学大学院理学系研究科

生駒大洋

東京大学大学院理学系研究科 准教授。東京工業大学大学院にて博士号を取得後、日本学術振興会特別研究員、東京工業大学助教などを経て、2012年より現職。もともと太陽系内の木星型惑星の内部構造および形成機構が専門の理論研究者。系外惑星の発見に伴い、研究をいち早く系外惑星にも拡張し、続々と発見される多様な惑星系の起源の謎に迫る。近年は観測研究者との共同研究により、系外惑星の特徴付けを行う研究も推進。

木星の形成過程の解明は、天文学・惑星科学における長年の未解決課題の一つである。木星は、いつ・どのように誕生し、なぜ現在の位置に存在するのか——この根本的な問いさえ謎のままである。太陽系最大のこの惑星は、その強い重力によって太陽系全体の力学進化を支配してきた。したがって、木星の起源の理解なくして他の惑星の成り立ちを理解することはできない。さらに、われわれ生命にとって重要な海水や有機物も、木星の力を借りて、小惑星帯や太陽系外縁部から運ばれてきた可能性が高い。まさに、木星形成の解明は太陽系科学の最優先課題であると言える。

一方、近年では、太陽系外に多くの巨大ガス惑星が発見されている。それらの中には、0.05AUという極めて主星近傍をまわる惑星(ホットジュピター)や、逆に100AUという大きな軌道をまわる惑星、非常に離心率の大きな楕円軌道を描く惑星など、大きな多様性が見られる。また、軌道だけでなく、木星や土星の類推からは想定されないほど、密度の低い巨大惑星がある一方、極めて高密度の巨大惑星も発見されている。こうした多様性をもたらす原因についても、謎のまま残っている。

木星形成の謎を解く鍵は木星深部に隠されている。木星は、氷や岩石からなる中心核(コア)を持ち、質量の大半はコアを取り囲む(水素・ヘリウムを主成分とする)エンベロープからなる、と考えられている。しかし、このコアの存在は観測的に確認されているわけでなく、木星形成理論に基づく推測である。木星形成は、1980年に京都大学の林忠四郎教授のグループが提案した理論モデルに基づいて考えられてきた。それによれば、木星の成長は2段階で進む。まず、氷を主成分とする微惑星が衝突合体を繰り返すことで、原始コアが形成される。そして、そのコアが大きく成長すると、その強力な引力によって周囲のガスを暴走的に獲得し、エンベロープを形成する。このときのコア質量は地球質量の10倍前後だといわれている。したがって、この理論はコアの存在を確認することによって検証される。さらに重要なことは、筆者らの理論研究によれば、ガス獲得に要する時間はコア質量に非常に強く依存する。つまり、コアの質量を何らかの方法で知ることが、木星形成の解明にとってきわめて重要なのである。

木星の深部構造を解明しようとする試みは長年なされているが、未だに不確定性が大きい。これまでの内部構造推定は、探査機の木星をフライバイした際に測定した重力ポテンシャルの形状(重力モーメント)をもとに行われてきた。しかし、測定された重力モーメントと整合的な内部構造モデルには、20地球質量という大きなコアを持つ解が含まれる一方、コアが存在しない解も含まれる。つまり、形成過程に観測的な制約を与えるという観点では、全く不十分であると言わざるを得ない。これは、そもそも推定方法に問題がある。なぜなら、重力モーメントは、惑星表面から比較的浅い部分の密度分布に影響を受けるが、深部の構造には敏感でないからである。したがって、この手法を用いて、木星半径の10%程度の小さなコアの情報を得ることは、そもそも困難なのである。

そこで、我々は、新たに日仏米国際共同プロジェクトJOVIAL(”Jovian Oscillations through radial Velocimetry ImAging observations at several Longitudes”の略)を立ち上げ、日震学的手法を用いて木星深部をより直接的に探査することに挑戦しようとしている。天体内部での音波や重力波の伝播を観測的に捉えることが深部の構造の理解に有効であることは、地震学や日震学、星震学において証明されている。木星でも、その手法は間違いなく有効であるにちがいない。そのためには、木星表面のさまざまな点における振動の大きさと速さを測定する必要がある。木星内部を伝播する波(木震波)は、ある深さで折り返し木星表面に伝わる。その結果、木星表面の各点では、様々な深さで折り返した様々な振動数の波が到達し、表面を振動させるのである。具体的には、表面振動を球面調和関数に分解した場合、低次のモードで2—3 mHz の振動が、コア表面付近を折り返してきた波を由来とすることがわかっている。

これまで木星の表面振動を十分なS/Nで捉えることは極めて困難であると考えられてきたが、最近になって測定器の安定性が格段と向上し、それが可能になって来た。

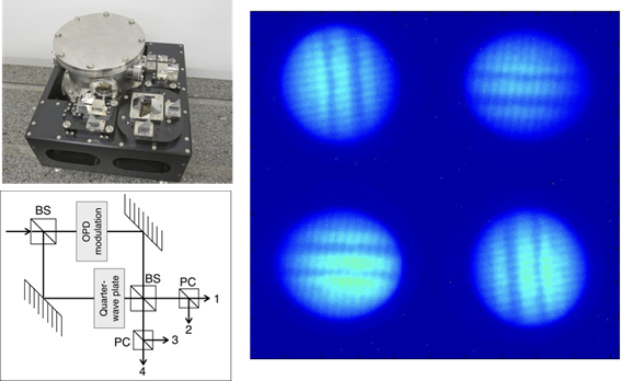

本プロジェクトにおいて木星自由振動観測に用いる装置は、図1に示したドップラー振動撮像装置DSI(“Doppler Spectro-Imager”の略)である。これを188cm望遠鏡クーデ室内にインストールする。これは、Mach-Zehnder干渉計の原理を用いて木星表面で反射された太陽放射のドップラーシフトを測定する。そして、位相が90度ずつずれた4つの干渉像から時々刻々の位相変化を測定し、木星表面のさまざまな点において速度変化を求めるのである。この装置を用いた観測は、すでにSYMPAプロジェクトとして過去に行われており(Gaulme et al. 2011)、l = 1モードの強度スペクトルで1200μHzと3000μHz付近に有意な振動が検出されている。そもそも木星表面が振動しているかどうかが疑問であったが、SYMPAプロジェクトによってそれが確認されたことから、より本格的な振動観測を行うこととなったのである。

図1—ドップラー振動撮像装置DSI(左上)と概念図(左下)、SYMPAで撮られた典型的な木星のイメージ

木星表面の微弱な振動を観測するためには1m級の望遠鏡が最低限必要となる。また、より精度良く内部構造を推定するためには、少なくとも2—3週間にわたる連続観測によって途切れのないデータを得る必要がある。そのために、本プロジェクトでは、岡山天体物理観測所188cm望遠鏡に加えて、フランス・ニース近郊にある Observatoire de Calernの1m級望遠鏡とアメリカ・ニューメキシコにあるNational Solar Observatoryの1m級望遠鏡を用いて、2018年5月に毎日ほぼ24時間木星をモニターし、それを達成することを目指す。 本プロジェクトは非常に挑戦的であると言えるが、成功の暁には、木星の起源解明という長年の未解決課題に対してブレイクスルーをもたらすことは間違いない。そして、太陽系全体の形成史の謎や、系外惑星系の多様性の謎に対する答えも見えてくるに違いない。そのためには、2018年だけでなく、継続的な観測を行なっていきたいと考えている。今後の進展に期待していただきたい。