- TOP

- これからの188cm望遠鏡

- 188cm望遠鏡と視線速度精密測定

188cm望遠鏡と視線速度精密測定

-

東京工業大学

佐藤文衛

東京工業大学理学院地球惑星科学系 准教授。東京大学大学院にて博士号を取得後、2005-2007年に岡山天体物理観測所研究員。その後、東京工業大学特任助教を経て、2010年より現職。大学院生の時に188cm望遠鏡/HIDESを使って巨星まわりの系外惑星探索を開始し、2003年に日本で初めて系外惑星を発見。その後次々と巨星まわりの系外惑星および褐色矮星を発見し、この分野で世界をリード。

1. 188cm望遠鏡とHIDESを用いた視線速度精密測定

恒星の視線速度変化を数m/s以下の超高精度で測定する技術は現代天文学において重要な役割を担っており、系外惑星探索や恒星微小振動の検出等に広く利用されている。例えば系外惑星探索においては、主系列星や巨星など多様な恒星を周回する低質量の地球型惑星から巨大な木星型惑星まで、また、公転周期数日の短周期惑星から木星軌道以遠の長周期惑星まで幅広いパラメータ領域の惑星に検出感度があり、かつ惑星軌道を精度よく決定することが可能な手法として、惑星の検出のみならず惑星の物理量を正確に決定するために必要不可欠なものとなっている。特に、木星〜土星軌道付近(5-10天文単位)のまさに巨大惑星が形成される領域の惑星を検出し、その性質を調べることは惑星形成及び進化の過程を解明する上で本質的に重要であるが、これは現在のところ高精度の長期視線速度観測によってのみ可能であり、近年のGaia衛星によるアストロメトリや直接撮像観測との相補的関係によって益々その重要性が増している。また、稼働中のKepler宇宙望遠鏡や、近い将来打ち上げが予定されている精密測光観測衛星(TESS、PLATO等)によって発見されるトランジット惑星の質量を決定するための手段としても視線速度精密測定法は必須のものである。

岡山天体物理観測所(以下、岡山観測所)では、竹田洋一氏、神戸栄治氏らによって2000年に188cm望遠鏡の可視高分散分光器HIDESに視線速度精密測定用のヨウ素ガス吸収フィルターが導入され、以来17年間、精力的かつ継続的な技術開発によって現在約2-3m/sという測定精度が実現されている[1]。これは同程度の口径の望遠鏡では世界トップクラスの性能である。また、17年という観測継続期間は、世界の名だたる系外惑星探索望遠鏡と肩を並べるものであり、現に公転周期2500日以上の惑星系を発見しているのは岡山を含めて世界で7拠点(Lick, Keck, McDonald, AAO, Haute-Provence, La Silla, 岡山)のみである[2]。これは、188cm望遠鏡とHIDESが早い時期から高精度の観測を実現し、その後長年に渡って安定的にユーザーに供されてきたからに他ならない。また、岡山観測所と同程度以上の測定精度を実現している拠点は東アジア地域には存在せず(南半球にはAAOがある)、国内で視線速度精密測定観測ができる設備を有する拠点も岡山観測所のみであり、現時点でこの機能を肩代わり出来る拠点は他に存在しない。さらに、このような長期的なモニター観測はすばる望遠鏡やTMTのような競争倍率が極めて高く観測時間の限られる大口径望遠鏡では実質的に不可能であり、188cm望遠鏡のような観測時間の自由度が高い中小口径望遠鏡でこそ可能な観測研究である。

2. これまでの研究成果:系外惑星探索と星震学

この視線速度精密測定技術を利用して、188cm望遠鏡では「中質量G型巨星における系外惑星探索」や「太陽型星における長周期惑星の探索」、「太陽型星及び巨星における星震学」などユニークな観測研究が17年間に渡って展開されてきた。以下にその成果を簡単にまとめる。

2.1. 中質量G型巨星における系外惑星探索

従来、系外惑星探索の主たる対象は太陽型星(FGK型の主系列星)であり、同恒星については周回する系外惑星の軌道や質量などの統計的分布がかなり明らかになりつつある。一方、それ以外のタイプの恒星については依然として惑星探索が不十分であり、統一的な惑星形成・進化の理解にはほど遠い状況にある。特に、太陽より質量の大きな恒星(以下、中質量星と呼ぶ)は主系列段階では高温のためスペクトルに吸収線が少なく、また、それらは高速自転によって線幅が広がっているため、視線速度法による惑星検出が実質的に不可能であった。

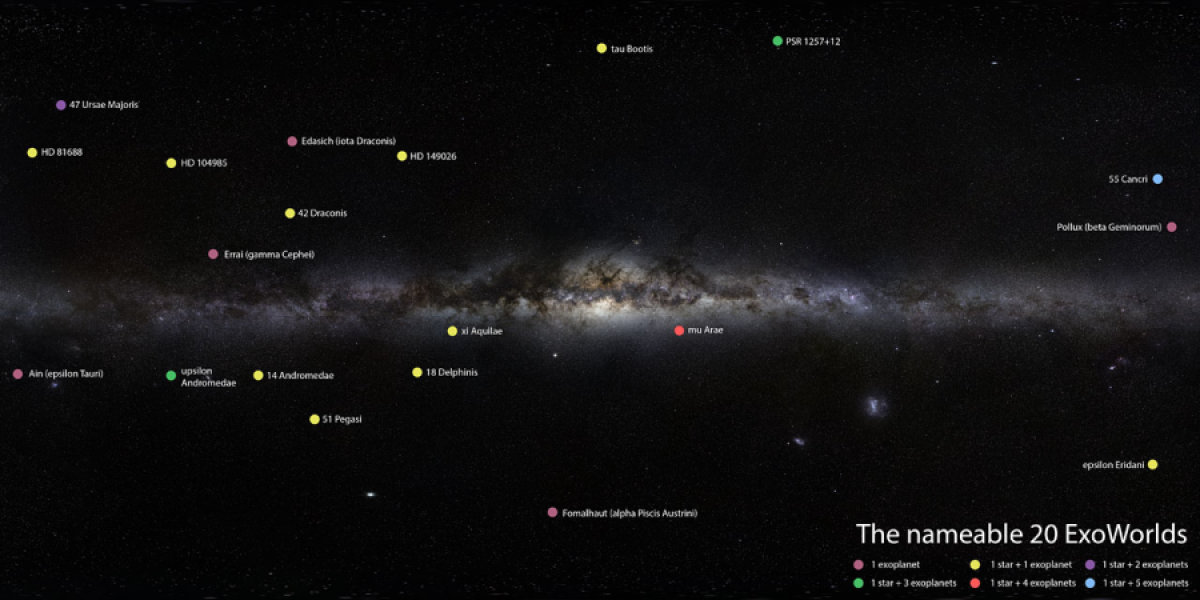

筆者(佐藤)らは、中質量星が進化して低表面温度・低速自転となったG型巨星においては視線速度法による惑星検出が可能であることに着目し、中質量星における惑星系の発見とその性質の解明を目的として、2001年からG型巨星を対象とした大規模な系外惑星探索を世界に先駆けて展開してきた。このプロジェクトは今も進行中である。この間、G型巨星における初の系外惑星[3]、散開星団における初の系外惑星[4]、特徴的な複数惑星系[5]等を含む約30個の系外惑星・褐色矮星を発見し、中質量星における巨大惑星の性質を明らかにしてきた。また、この惑星探索は野口邦男氏、泉浦秀行氏らのリードで中国[6]や韓国[7]、トルコ・ロシア[8]との共同研究に発展し、さらにオーストラリアの望遠鏡を使った共同観測も行われている[2,5]。2015年には、国際天文学連合が実施したキャンペーンによって19の系外惑星系に名前がつけられたが、そのうちの6系(HD104985, epsilon Tauri, HD81688, 14 Andromedae, 18 Delphini, xi Aquilae)は岡山観測所で発見されたものである(図1)。

図1:系外惑星命名キャンペーンの対象となった系外惑星系(IAUのページより)

2.2. 太陽型星における長周期惑星の探索

これまでに知られている太陽型星周りの惑星についての統計的情報は、そのほとんどが3天文単位以内の惑星についてのものであり、より遠方の惑星についての知見は現在もほとんどわかっていない。このあたりの領域は、惑星形成論においてガス惑星のコア形成が促進される場であると考えられており、遠方の惑星分布を正しく知ることは木星・土星といった太陽系惑星形成論との比較においても重要である。しかし、3-10天文単位に存在する惑星は種々の惑星探索において検出が困難なことで知られており、例えばトランジットの発生確率は極めて低く、直接撮像でも10天文単位以内の惑星については検出が難しい。

このような遠方惑星を発見する最も着実な方法は、長期的観測によって中心星の視線速度変動を検出することである。そこで原川紘季氏らは、2004-2006年頃に筆者や井田茂氏らによって行われた、すばる望遠鏡などを用いたFGK型星周りの惑星探索プロジェクト「N2K」が取得した大量の観測データに着目した。原川氏らは、系外惑星探索初期にスタートしたN2Kの時間的優位性を活かし、2009年から長周期惑星の検出とその性質の理解を主眼に据えてこれらの天体のフォローアップ観測を岡山で行ってきた。最新の結果では新たに5つの惑星が検出され、そのうち2つは軌道長半径が4天文単位に迫る長周期惑星であるなど、着実な成果が上がっている[9]。

また、この他にも、太陽型星からなる連星系を対象とした系外惑星探索も豊田英里氏、加藤則行氏らによって行われた[10]。

2.3. 太陽型星及び巨星における星震学

恒星の微小振動を利用し、その特徴から恒星内部を探る学問は、1980年代後半の日震学の成功によってその重要性が実証されたが、同じ手法を一般の恒星に対して適用する「星震学」はその観測の困難さから長年進展がなかった。しかし、2000年以降の視線速度精密測定技術の著しい進歩や、CoRoT、Keplerといった超精密測光観測衛星の登場によって大きく開花し、恒星の内部構造・進化段階の推定、質量・半径など物理パラメータの決定等において、星震学は今や欠かせない手段となっている。系外惑星研究においても、惑星の物理パラメータを精密に決定し、惑星系の特徴が中心星質量や進化段階にどのように依存するかを明らかにする上で、星震学による恒星パラメータの決定は益々その重要性を増している。

神戸栄治氏、安藤裕康氏らは、HIDESの視線速度精密測定機能を用いて太陽型星や巨星における星震学観測研究を進めてきた。太陽型星においては、振動検出の真偽に長年論争があったα CMi(プロキオン)の地上国際キャンペーン観測に参加し、非動径振動の確実な検出と、自転による活動領域のモジュレーションによると思われる長周期変動の検出に成功した[11]。岡山観測所は、東アジア地域において星震学に必要な数m/s以下の視線速度測定精度を実現している唯一の拠点であり、経度をまたいだ国際キャンペーン観測の際に世界的に重要な拠点となっている。巨星の観測においても同様に国際キャンペーン観測に参加し[12]、また、巨星周りの系外惑星探索に関連して惑星をもつ巨星の振動観測を進め、巨星における星震学の確立を進めてきた[13]。

3. 188cm望遠鏡の新たな船出:国立天文台による共同利用からユーザー主体の運用へ

さて、我々はこのような観測研究を今後も継続し、さらに発展させていきたいと考えているが、2017年末をもって国立天文台による188cm望遠鏡の共同利用観測は終了した。さらに、2017年度末には岡山観測所そのものが終了する。筆者が知る限り20年前(筆者が修士学生の頃)からそういう話はあったが、本当に終了することになった(今でもどこか信じられない思いだ)。今後の188cm望遠鏡の扱いについては2015年秋の岡山ユーザーズミーティングで正式に国立天文台長から方針が示され、翌2016年秋のユーザーズミーティングでは国立天文台は188cm望遠鏡の運用はしないがインフラとしては維持し(更地にすることはなくなった)、大学連合や地元自治体等で運用するならば協力するという方針が示された。

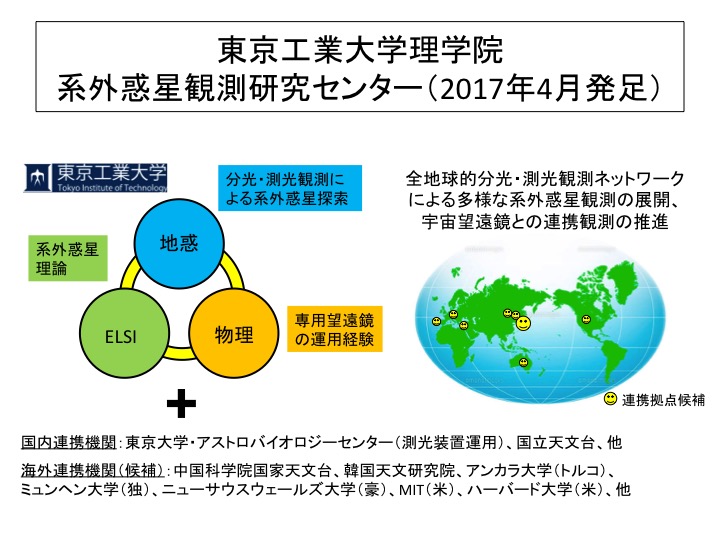

我々としては、最近の大改修や自動運転化によって性能が大幅に向上した188cm望遠鏡はまだまだ利用価値があるどころか、これからが本当の使い時であると思っており、188cm望遠鏡でしかできない研究があると考えている。そこで、188cm望遠鏡の継続利用を希望する大学連合というかユーザー連合の中心となるべく、東京工業大学では2017年4月に理学院の学院研究センターとして「系外惑星観測研究センター(Exoplanet Observation Research Center)」を立ち上げた(図2)。所帯は小さいが、東京工業大学理学院の地球惑星科学系、物理学系、そしてWPI拠点である地球生命研究所の教員からなるれっきとしたセンターである。センターの立ち上げと並行して国立天文台との協議が始まり、東京工業大学を中心とするユーザーグループが国立天文台の協力を得ながら188cm望遠鏡を運用するという方向で現在協議が進められている。また、188cm望遠鏡運営委員会が組織され、実際の運用に関わる意志のある多くのユーザー(東京工業大学、東京大学、岡山理科大学、京都大学、国立天文台などの研究者、ポスドク、学生)と共に、岡山観測所の協力を得ながら具体的な運用体制も構築されつつある(図3)。今後は、研究目的の利用を中心としつつ、教育、広報、観光のための利用もこれまで以上に促進していくつもりである。また、大学研究者等の利用においては、これまでの188cm望遠鏡の歴史と今回の経緯に配慮し、一時的な利用者にも一定の配慮を行う方針で進めている。

前途多難、大きな冒険ではあるが、とにかく賽は投げられた。後は振り返らず、ひたすら前進あるのみである。

図2:東京工業大学理学院で立ち上げた系外惑星観測研究センター

図3:2017年12月11日、岡山に集ったユーザー有志

4. これからの目標:生命を有する惑星の探索

これまで行ってきた研究プロジェクトは当然今後も続けるが、188cm望遠鏡の新たな船出にはやはり新たな研究プロジェクトがふさわしい。その中の一つとして、我々が始めようとしている「高精度ドップラー観測で探る太陽型星周りのハビタブル惑星」を以下に紹介する。このプロジェクトは、自然科学研究機構アストロバイオロジーセンターのサテライト研究課題(2017年度から3年間)として採択されている。

4.1. 太陽近隣の明るい太陽型星を対象とした高精度ドップラー観測によるハビタブル惑星候補の探索

Kepler宇宙望遠鏡は、ハビタブル地球型惑星候補を含む数千個の系外惑星を発見するという大きな成果を上げた。しかし残念ながら、同望遠鏡が発見した惑星は大半が太陽から遠く離れた恒星にあるため、生命指標の調査につながるような詳細観測には不向きである。宇宙における生命の起源と進化、およびその特殊性または普遍性を解明するという究極的な目的のためには、できるだけ太陽の近くにある恒星、中でも太陽型星に生命を有する可能性のある惑星を発見することが今後の重要なテーマとなる。

そのための手段として最適なのは、可視光視線速度法である。視線速度法は恒星当たりの惑星検出率が高いため、特定の恒星について惑星検出を狙うには最適である(トランジット法は幾何学的な確率から、検出の容易な短周期惑星でも高々10%程度の検出率しかない)。現在北天ではヨーロッパ(TNG3.6m鏡)とアメリカ(APF2.4m鏡)のグループが約50星ずつを約1m/sの測定精度でモニターしており、この精度ならG型星周りのスーパーアースまで検出できる。両グループは低質量惑星を検出しやすい活動性の低い“静かな”星を狙っており、高年齢(数十億歳程度)の晩期G型〜早期M型星をターゲットとしている。

一方、太陽近隣には太陽より若いGK型星や太陽よりやや重いF型星など、性質の異なる恒星も存在している。できるだけ太陽から近い距離にある太陽型星のハビタブルゾーンに惑星を発見し、将来惑星大気や表層環境の違い、進化、引いては生命存在の条件等を明らかにするためには、これらの恒星も欠かせない調査対象である。しかし、この種の恒星は磁気活動などに起因する恒星表面の視線速度変動が比較的大きいため、低質量惑星を検出するにはより多くの、しかも連続的な観測が必須である。このような観測はほぼ専用の望遠鏡でしか実施できないため、太陽近隣でも若い恒星等は特に低質量惑星探索の対象からは除外されてきた。

本プロジェクトでは、2018年から共同利用を離れ観測形態の自由度が増す188cm望遠鏡と、クーデ室の改造によって安定度が増すHIDESの利点を最大限活用し、現行の惑星探索からは除かれている若い恒星や高質量星を含む、太陽のごく近隣に位置する明るいFGK型星に対する集中的な視線速度観測を実施する。約1m/sの高精度をもって、数ヶ月の連続観測を含むかつてない規模の稠密かつ長期間の視線速度モニター観測を敢行し(このような観測は大口径望遠鏡では実施不可能である)、それぞれのハビタブルゾーンを含む軌道範囲においてスーパーアース以上の惑星の有無を確立することを目標とする。

4.2. 金属量と年齢の異なる太陽型星における巨大惑星分布の調査

さらに進んで、生命保有惑星が生命を保有するに至る条件を観測的に解明するには、年齢や質量、金属量等が異なる様々な恒星における惑星系の姿を明らかにし、その形成や進化を統一的に理解する必要がある。しかし、実は惑星系の観測的な理解が最も進んでいる太陽型星であっても、年齢が10億歳以下の惑星系の様子はほとんど分かっていない。例えば、短周期巨大惑星(ホットジュピター)は遠方で形成された巨大惑星が内側に移動したものとされているが、若い恒星における惑星の検出例が少ないため、移動の時間尺度やメカニズムについては観測的な制約が得られていない。また、惑星移動は原始惑星系円盤の寿命や質量によって大きく左右されるが、これらと相関する中心星金属量と惑星分布の関連も未解明である。巨大惑星の形成と軌道進化は他の惑星の形成や進化にも大きな影響を及ぼすため(例えば太陽系にはホットジュピターは存在せず、また、地球への水の供給過程には木星や土星が影響を与えたと考えられる)、様々な年齢や金属量をもつ恒星について巨大惑星の分布を明らかにすることが重要である。

本プロジェクトでは、まず我々が10年以上に渡って進めてきた、高金属量太陽型星を対象とした視線速度法による惑星探索を継続推進し、特に雪線付近とこれを超える遠方巨大惑星の存在を調査する。これに加えて、新たに若い太陽型星を対象とした惑星探索を実施する。特に、これまでに惑星が発見されていないプレアデス星団(年齢約1億歳)内の太陽型星に対する視線速度法による集中的な惑星探索を初めて実施する。1億歳という年齢は巨大惑星の軌道進化の時間尺度を制約する上で十分に若く、プレアデス星団におけるホットジュピターの有無はその形成プロセスの解明に直結する。このように、年齢と金属量の異なる恒星における巨大惑星の分布を明らかにし、巨大惑星形成のより一般的な描像を得ることを目標とする。

これら以外にも、188cm望遠鏡の機動性を活かした観測や柔軟な時間割付を活かしたモニター観測、全球的なネットワーク観測など、共同利用を離れたからこそ新たに可能になる観測研究を積極的に展開し、岡山観測所(とはもう呼ばれないかもしれないが)と188cm望遠鏡を高精度可視光視線速度観測の世界的拠点の一つとしてさらに大きく発展させていきたいと考えている。

参考文献

[1] Kambe, E. et al. 2008, PASJ, 60, 45

[2] Sato, B. et al. 2013, ApJ, 762, 9

[3] Sato, B. et al. 2003, ApJ, 597, L157

[4] Sato, B. et al. 2007, ApJ, 661, 527

[5] Sato, B. et al. 2016, ApJ, 819, id.59

[6] Wang, L. et al. 2012, RAA, 12, 84

[7] Jeong, G. et al. 2017 A&A in press

[8] Yilmaz, M. et al. 2017, A&A in press

[9] Harakawa, H. et al. 2015, ApJ, 806, id.5

[10] Toyota, E. et al. 2009, PASJ, 61, 19

[11] Arentoft, T. et al. 2008, ApJ, 687, 1180

[12] Beck, P.G. et al. 2015, A&A, 573, id.A138

[13] Ando, H. et al. 2010