高分散分光器(HIDES)

HIDESはKeck望遠鏡のHIRESやすばる望遠鏡のHDSと同様の光学素子配置を持つ高分散エシェル分光器である。次数の重なりを解く垂直分散には平面回折格子を利用している。スペクトル像の結像光学系には、製作開始当時の1997年にはまだ珍しかった、大口径の総屈折光学系を用いている。検出器にも当時最新のEEV社のCCD 42-80という2048×4100ピクセルを持つCCDを採用している。また、CCDの冷却には機械式冷凍機を用いている。HIDESのエシェル回折格子への入射光束直径は98mm、スリット幅200μm(0.76″)のときに、比波長分解能約67,000、かつ、単位スペクトル分解能要素あたり3.3ピクセル(13.5μmピクセル)のサンプリングとなる。この比較的密なサンプリングが視線速度精密測定に有効に働いている。スリット幅100μm(0.38″)では、最高比波長分解能11万が得られる。

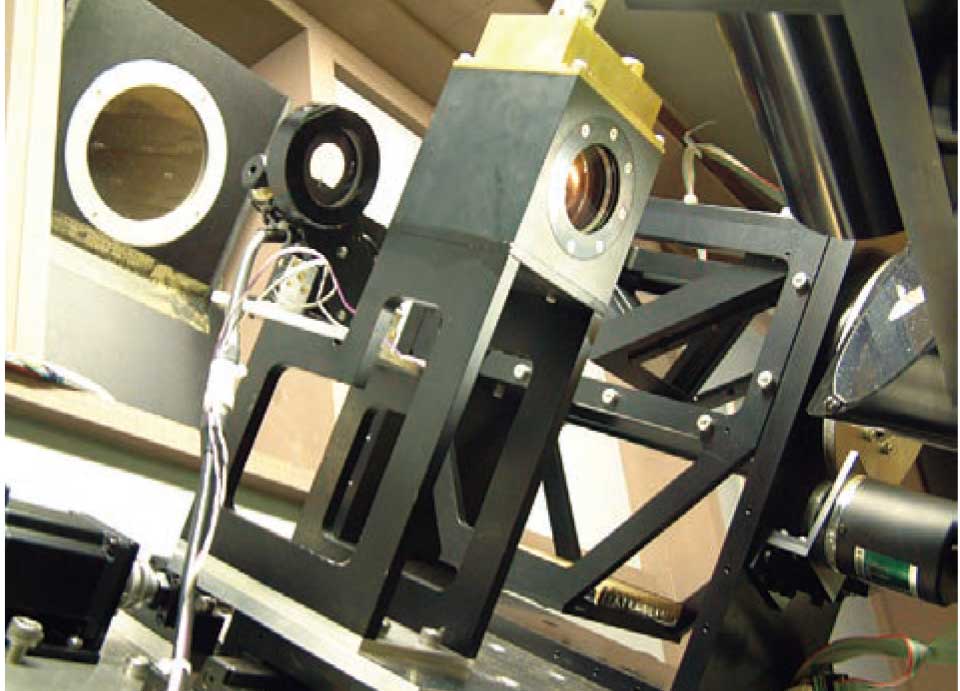

大口径の総屈折光学系と2K × 4KCCDの導入により、世界的に見ても競争力ある観測装置として、2000年1月に共同利用装置としての運用を開始した(図1)。

図1 シングルCCD時代のHIDES全景

以来今日までの10年を超す期間にわたり、僅か三日の観測不能状態を除き、地道に共同利用観測をこなしてきている。2000年後期からはプロジェクト観測への供用も始まった。必然的に長期にわたる安定した運用が求められるものであった。HIDESの国際競争力の維持と増進のため、まず神戸栄治氏(当時防衛大)主導で製作された、天体の視線速度精密測定を可能にするヨードセル(2000年、図2)がHIDESに搭載された。次に、東北大学の協力を得つつ、観測所主導で、広がった天体の長時間積分を可能にするイメージローテータ(2001年)が製作された。特にヨードセルは、その後、我が国初の太陽系外惑星候補の発見、太陽型星震動の国際キャンペーン観測など、視線速度精密測定に基づく天文学の幅広い展開をもたらした。

図2 ヨードセル(手前)、イメージローテータ(奥)。光軸に垂直な方向に移動させて切り替えて使う。

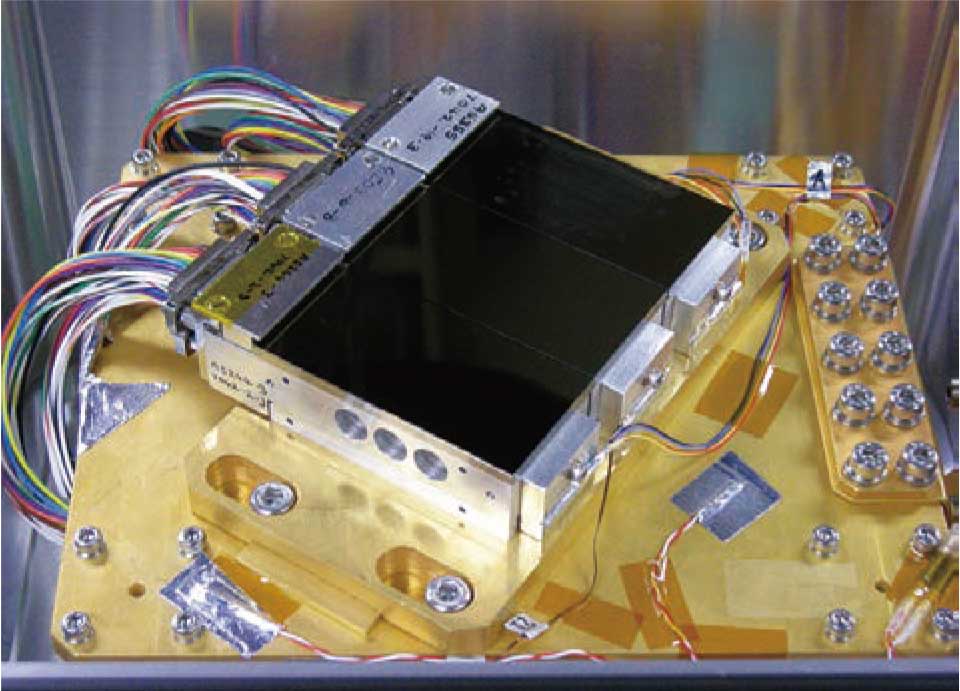

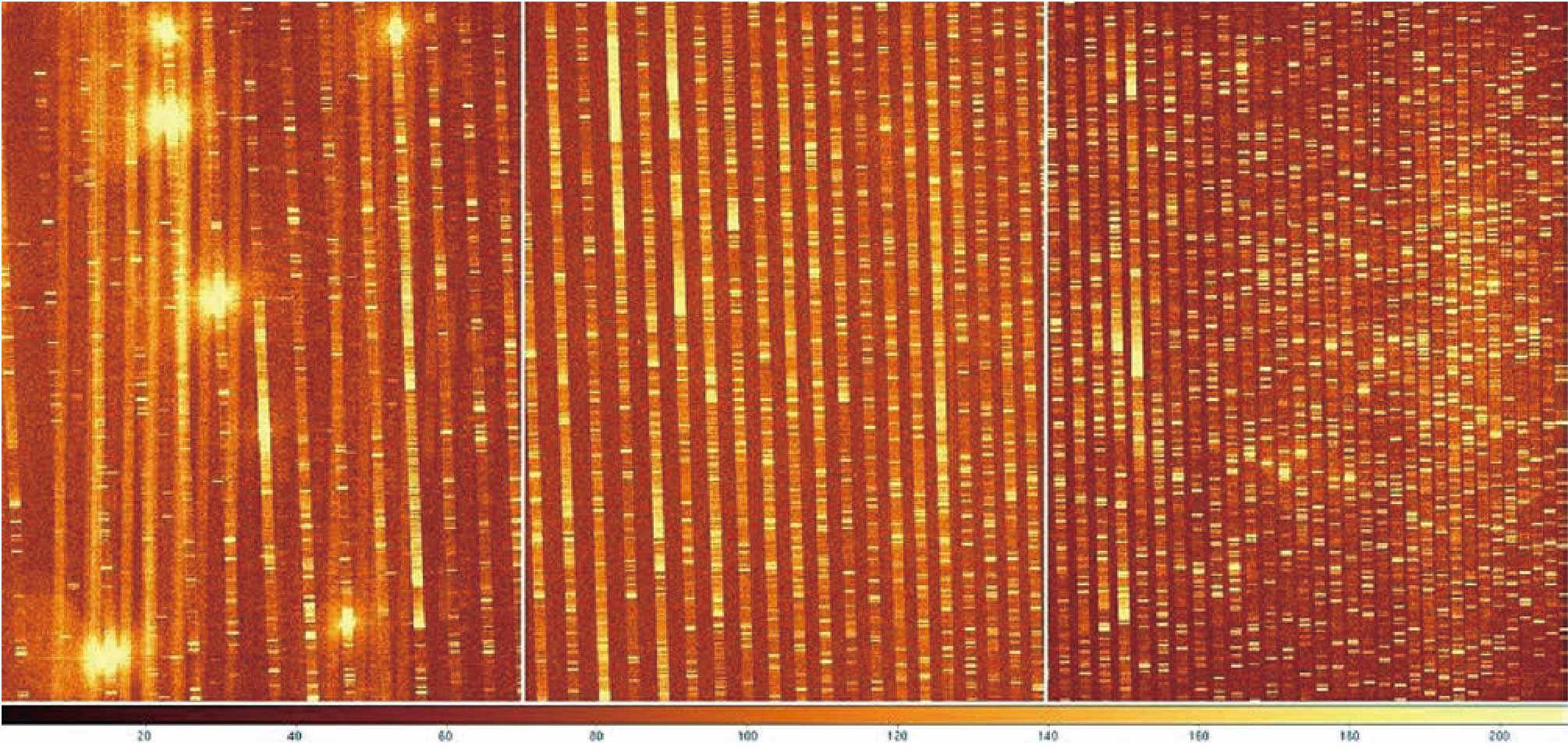

HIDESは2000年の共同利用開始以来、10年の間に2回の検出器交換を実施した。1回目は1個のCCDの載せ替え(2000年2月)、2回目は1個のCCDから3個のCCDへのモザイク化(2007年12月)である。モザイクCCDカメラは、当時ハワイ観測所にいた中屋秀彦氏(現先端技術センター)により開発された読み出し回路Mfront2を取り入れ、同氏との共同研究として開発が進められた(図3)。これにより、一度に撮影できる波長範囲が3倍に広がった(図4。仕様により長波長側でごく一部に光束のケラレがある)。また、読み出しも約3倍に高速化された。初期の目標通り、観測効率が大幅に向上した。さらに、クライオスタットと冷凍機も更新し、クライオスタットの真空度も半年以上にわたり維持可能となった。このようにして、2007年12月、シングルCCDの旧CCDカメラから、モザイクCCDの新CCDカメラへと無事に移行を果たした(図5)。ちなみに、我々のモザイクCCDが、Mfront2により駆動された最初のモザイクCCDであった。

図3 クライオスタットに組み込まれた、EEV 42-80型のCCDを三個並べたモザイクCCD。CCD同士の間は0.5mmだけ離してある。中屋秀彦氏により開発されたアナログ読み出し回路Mfront2により読み出される。

図4 モザイクCCDにより一度に得られた4100-7800Åの波長域のTh-Arランプのスペクトル画像。画面の右側へ行くほど短波長、また、下へ行くほど短波長である。

図5 モザイクCCD時代のHIDES全景

2007年度から検討が進められてきたファイバーフィード化も、東京工業大学の協力を得ながら、実現へ向けて着々と準備が進んでいる。2009年度上半期には前準備として、HIDESのスリット前光学系を更新した。これにより、これまでのクーデ光束伝送系と、新たなファイバーフィード系を、切り替えられるようにした。2009年度の第4四半期には、188cm望遠鏡へ実機を装着して試験観測が始まった。

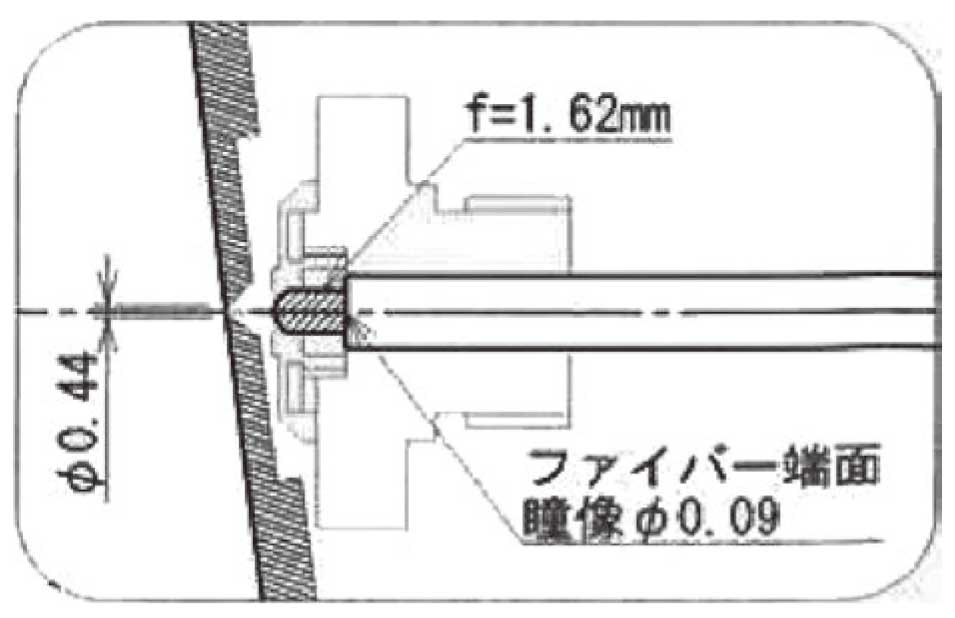

このファイバーフィード化では、岡山の典型的なシーイングサイズの1.5″よりずっと大きい直径2.7″の円形領域に来る光をファイバーコアに入射させ、星からの入射光をほとんど取り込むことで、高い観測効率を狙っている(図6)。

図6 ファイバーの入射端。斜線部の鏡面に開けた直径440μm(2.7″)の穴を通った星の光をコア直径100μmのファイバーに瞳像を作って入射させる。

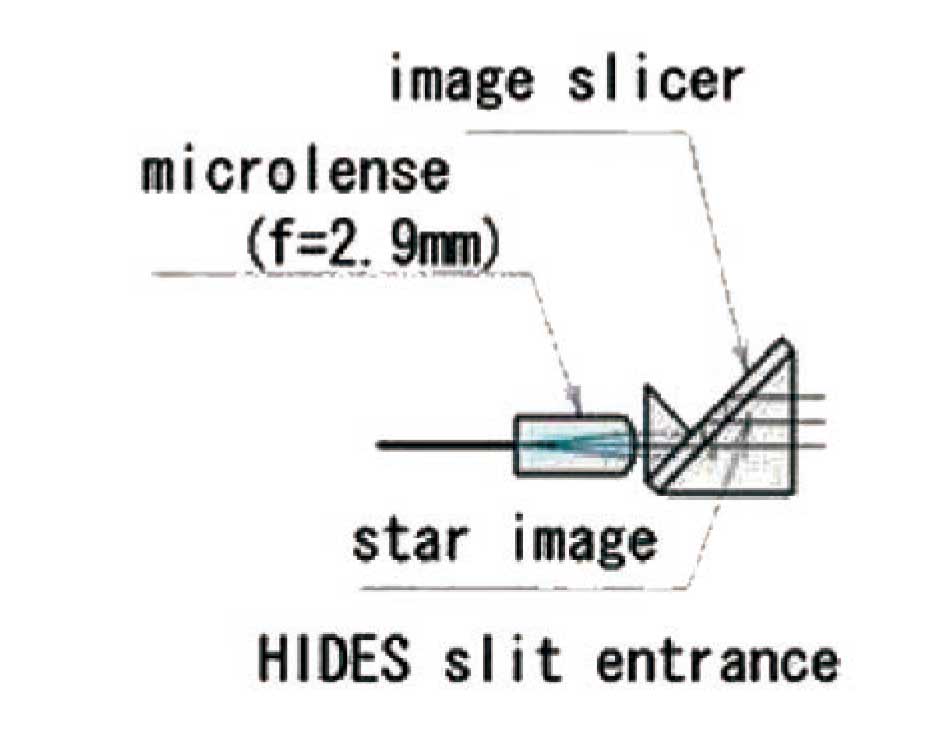

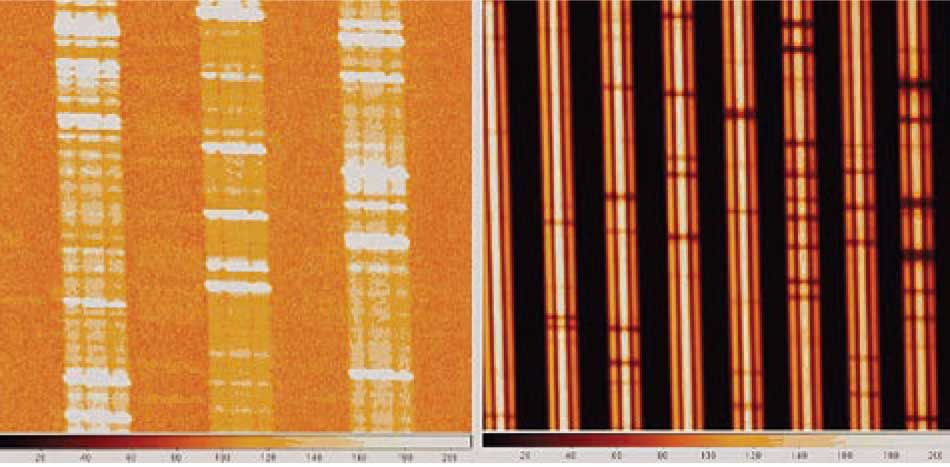

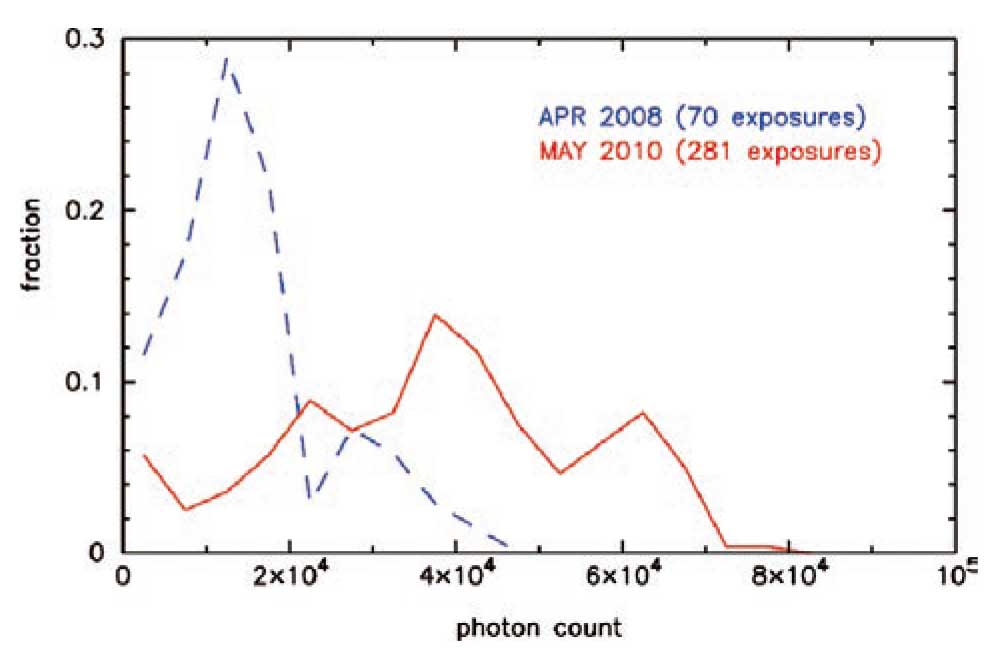

そして、実際の高効率の実現に必要不可欠なもう一つの光学素子、イメージスライサー(図7、8)も併せて開発した。これは、ファイバーからの出射F比をHIDESの入射F比29に合わせるためのF変換により拡大された、星像あるいは瞳像を短冊状に切り分け、細い一本の筋になるように並べ替え(図9)、スペクトル分解能の低下と光の損失を同時に防ぐ光学素子である。実際に得られた星像モードでのスペクトルを図10に示す。このファイバーフィード系により、比波長分解能5万の場合に、これまでのクーデ光束伝送系に比べ、実効的に2倍以上の観測効率を確認した(図11)。現在、視線速度測定における精度と安定性の検討が進んでいる。この高効率ファイバーフィード系の共同利用は2011年度のある時期を予定している。

図7 ファイバーの出射端とイメージスライサー(星像モード)の配置

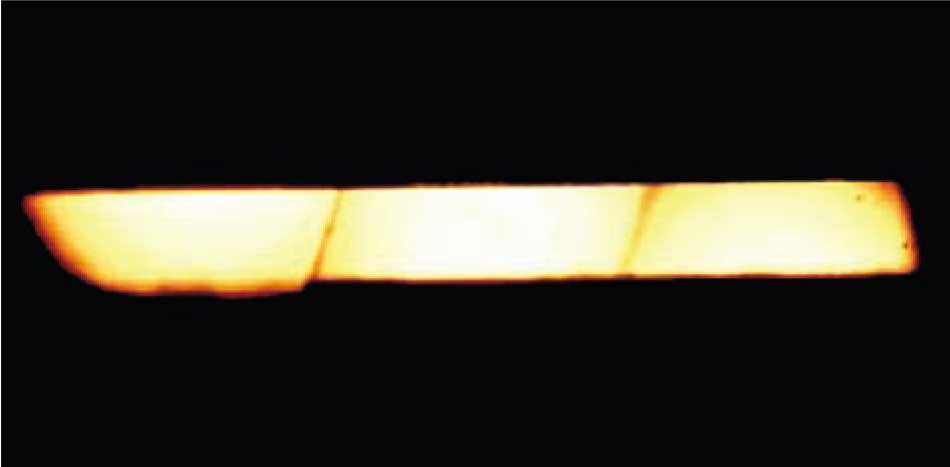

図8 実際に製作したイメージスライサー

図9 イメージスライサーによって切り分けられ、一直線に並べ替えられた星像。上下の幅は250μm あり、波長分解能5万のスペクトルを提供する。

図10 ファイバーフィード系で得られたTh-Arランプ(左)と星(右)のスペクトル画像。三つのスライスに対応した三本のスペクトルが得られる。

図11 ファイバーフィード系と従来のクーデ光束伝送系による観測効率の比較。赤実線:ファイバー系、青点線:クーデ光束伝送系。横軸は光子計数で、縦軸は頻度。