近赤外撮像分光装置(ISLE)

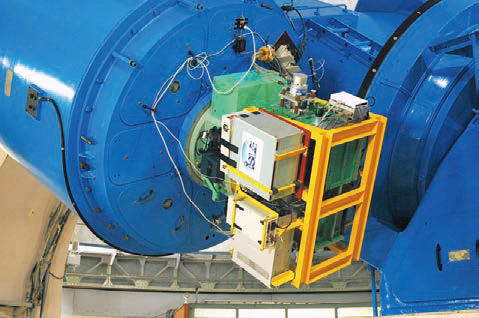

ISLE *1 は、岡山天体物理観測所が製作した188cm 反射望遠鏡カセグレン焦点用の近赤外線観測装置(図2-20 参照)で、視野4.2 分角×4.2 分角の撮像機能と、最大波長分解能R=3,800 空間長4 分角のロング・スリット分光機能を有している。

| 完成年 |

2005年10月 2006年7月から撮像モード、 2009年1月から分光モードの利用開始 |

|---|---|

| 観測波長帯 | 1.0-2.5um |

| 装置結像性能 | 0.3秒角以下 |

| 検出器 | HAWAII-1(HgCdTe,1024x1024 画素)* |

| 画素スケール | 0.25 秒角 |

| 視野 | 4.2 分角 × 4.2 分角 |

| 最高波長分解能 | 3,800 @ 1.6um |

| 読み出し回路 | Messia5 + ISLE-Front |

| 読み出し雑音 | 9 電子(9 回サンプルにより3 電子) |

* HAWAII: HgCdTe Astronomical Wide Area Infrared Imager。

米国 Teledyne 社(旧 Rockwell 社)製品

図2-20 188cm 反射望遠鏡のカセグレン焦点に取り付けられたISLE

ISLE は、前身である OASIS *2 ♯ の検出器故障を受けて開発がはじめられた。検出器と光学系を置き換え、新たに制御系を作り直した装置である。この更新の結果、ISLE は、よりシャープな結像性能、より低雑音、そしてより高い安定性の特徴をもつ観測装置に生まれ変わった。

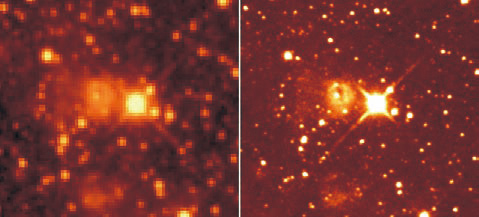

ISLE が得た、最もシャープな画像中の星像の大きさは 0.75 秒角(FWHM)である。この解像度は補償光学を併用しない撮像としては、国内では最もシャープな画像であろう。もともと、岡山観測所は国内最高クラスのシーイング環境(シーイングの項参照)にある。ISLE は、この優れた立地条件を活かした光学仕様となっており、装置自身で 0.3 秒角の結像性能を有している。OASIS より結像性能が向上して検出限界が深くなっただけでなく、空間サンプルが4 倍に向上したことにより星が密集した領域でも高い精度で測光もできるようになった。なお、サブ・アークセカンドの画像はおよそ2 割弱の頻度で得られる(図2-21、23)。

図2-21 W49A 天域の画像比較。左はOASIS による画像、右は ISLEによる画像。

図2-23 ISLE が取得した W49A の画像。シーイングサイズは0.8 秒角。

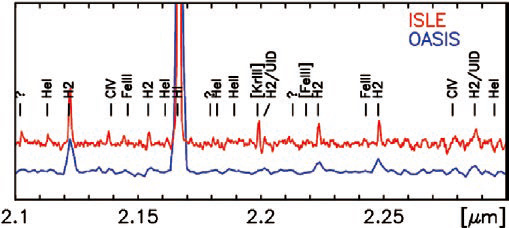

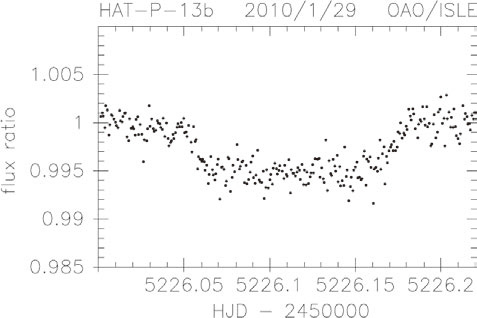

ISLE の雑音は、 HAWAII アレイを検出器にもつ観測装置の中では世界で最も小さく、9 回のマルチサンプルにより3 電子を実現している。雑音が小さいことは、暗い天体の分光観測に有利である。OASIS よりスリットを細くして分散を上げられたことと、低雑音の相乗効果で、輝線に対する感度は 2 倍から3 倍に向上した(図2-22 参照)。なお、この低雑音を実現した検出器のフロントエンド回路(ISLE-Front) は、岡山天体物理観測所が製作した。ISLE の装置としての安定性も極めて高い。2010年1 月に行った 5 時間余りにわたる系外惑星のトランジット観測において食の検出に成功し(図2-24 参照)、食外の時間帯で0.9 ミリ等級の測光精度を実現した。これまでにサブミリ等級の測光精度を実現した近赤外観測装置は CAIN3)とISLE だけである。本来明るさが変わらない時間帯域において、サブミリ等級の測光精度が得られた事実は、ISLEが機械的にも電気的にも極めて高い安定性を持っていることを示している。

図2-22 NGC7027 のスペクトル比較。OASIS では分解できなかった弱い輝線を検出出来ている。

図2-24 ISLE がとらえた HAT-P-13b のトランジット。食外域から求めた測光精度は0.9 ミリ等級。図は成田憲保氏と福井暁彦氏の厚意による。

その他にも、ISLE は望遠鏡との連携によるディザリングや、オフセット・ガイダと連携したノッディング機能を備えおり、観測者の負担を軽減する目的で以上の操作がスクリプトにより半自動観測できるようになっている。以上より、ISLE は世界の2m級の望遠鏡のなかでも高い性能を持つ観測装置であるといえる。

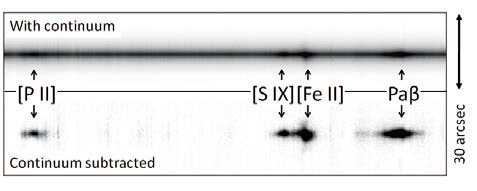

ISLE の共同利用は2006 年より開始された。当初は撮像機能のみの公開であったが、3 年の準備を経て2009 年より分光機能も公開した。ISLE の存在は、撮像装置としては数ある装置のうち高精度カメラの一つだが、分光装置としては地理的にユニークである。じつは東アジア地域において、近赤外線分光機能を備えた共同利用装置はISLE 以外に存在しない。装置特性として、やや大きな分散が得られる特長を持つ上に、分光フリンジ除去率は HAWAIIアレイを使った同種の観測装置の中でもトップクラスである。そこで、これらの特徴に注目した研究課題申請が国内外の研究者から寄せられており、分光観測の成果(例えば、図2-25 参照)も出始めている。

ISLE によるサイエンスの成果は、2008 年度より出版され始めており、今後も定常的に出版されると期待される。ISLE にとってマイルストーンとなる出来事は、131 億光年彼方の天体GRB090423 を捉えたことである(詳細は、吉田氏の記事参照)。この天体は、岡山観測所が観た最遠の天体であると同時に、我々人類が知る最遠の天体、つまり宇宙の一番星である(本稿執筆時点で)。捉えたことは偶然の要素が大きいが、当時口径8m のすばる望遠鏡が持っていた世界記録を、さらに1 億光年更新した事は、装置に携わる者として実に感慨深い。

最後に、ISLE という装置名称について述べる。これは開発初期に参加していた森 淳・研究員が、瀬戸内海の島々(isles)を眺めて名付けた開発コードネームでありアクロニムではない。当初、装置完成の暁には改称するつもりでいたが、完成前に惜しくも早世した彼の志を残しておきたくて、そのままにしてある。

図2-25 Seyfert 銀河 NGC1068 の J-band 分光スペクトルに、空間的に広がった[Fe II] 1.188 μ m と[P II] 1.257 μ m 輝線を検出することに成功した。これらの輝線比の空間分布から、中心部より外側では衝撃波によるガスの電離の寄与が大きいことが示唆され、AGN フィードバックによる星形成の抑制シナリオを検証する端緒を得た。図は、長尾透氏と橋本哲也氏の厚意による。

♯:Okayama Astrophysical System for Imaging andSpectroscopy。初めて共同利用に供された近赤外撮像分光装置。

参考文献

1) Yanagisawa, K. et al., SPIE, 6269, 118

2) Okumura, S. et al., 2000, PASJ, 52, 931

3)Alonso, R. et al., 2008, A&A, 487, L5