可視分光撮像装置(KOOLS)

KOOLS(Kyoto-Okayama Optical Low-dispersion Spectrograph; 図 1)は、岡山天体物理観測所で開発された可視撮像低分散分光装置である。京都大学宇宙物理学教室で開発された京都三次元分光器1号機(Ohtani et al. 1998; Ishigaki et al. 2004)をベースとしているが、マイクロレンズモード、ファブリペローモードなどの三次元分光(面分光)モードを排し、シンプルなロングスリット分光器になっている。岡山天体物理観測所 188 cm 反射望遠鏡用観測装置としては、2001 年に公開を停止したカセグレン分光器(新カセ分光器)以降初めての可視低分散分光装置である。KOOLSの主な仕様を表 1 に示す。

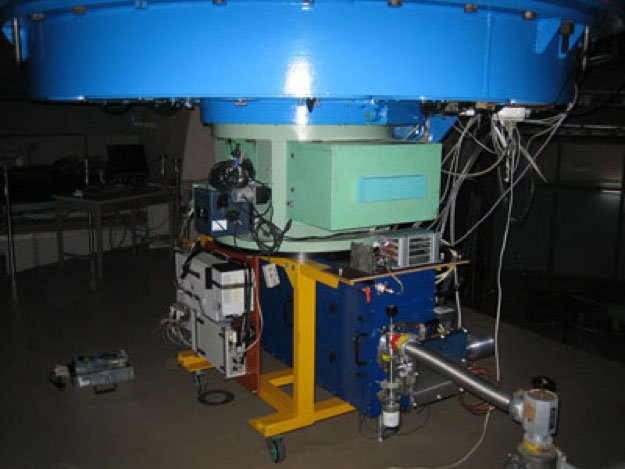

図1 188 cm望遠鏡カセグレン焦点に取り付けられたKOOLS。

| CCD | SITe SI002A → 浜松ホトニクス 完全空乏型CCD |

|---|---|

| ピクセルサイズ | 15μm |

| ピクセルスケール | 0.33 秒角 |

| 視野 | 5' × 4.4' |

| グリズム (波長分解能は 1.0" スリットの場合) | |

| 透過型グレーティング2種 | 4000-7400Å (R~900) |

| 5700-8500Å (R~1,200) | |

| VPH グレーティング2種 | 4500-5400Å (R~2,000) |

| 6200-7200Å (R~2,000) | |

| フィルター | B, V, Rc, Ic, SDSS g', z' など |

KOOLSは2008年前期から2016年後期まで、PI型装置として共同利用に公開され、延べ40件の共同利用観測が行われた。観測対象は太陽系内天体、恒星(大質量星、褐色矮星、フレア星など)、銀河系内の星団や変光星、系外銀河や活動銀河核などと様々であった。他の望遠鏡で見つけた超新星爆発を、KOOLSで即時フォローアップ観測するという、一味違った観測も行われた。

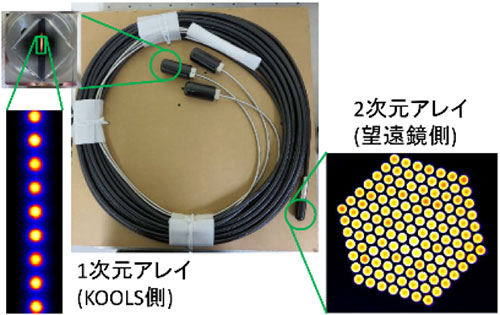

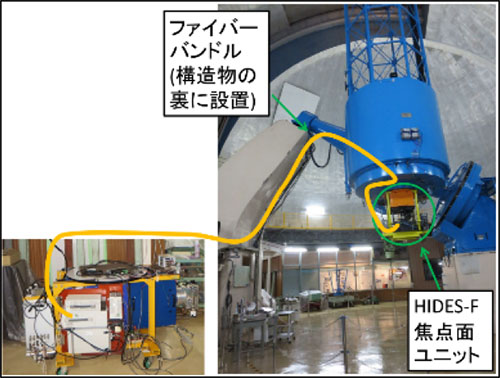

2014年に、京都大学理学研究科宇宙物理学教室の太田氏と松林氏ら(所属は当時のもの)により、KOOLSに面分光機能が追加された。面分光とは、スリット分光と異なり、円や正方形に近い視野で場所ごとのスペクトルが取得できる機能である。彼らはファイバー型の面分光ユニット(Integral Field Unit; 図2)を開発し、2次元ファイバーアレイ側をHIDES-F焦点面ユニットに、1次元アレイ側をKOOLSに接続することで、面分光機能を達成した(図3)。この面分光ユニットが付いた状態の装置はKOOLS-IFUと呼ばれている。KOOLS-IFUの主な性能を表2に示す。KOOLS-IFUは2015年後期から2016年後期まで、PI型装置として共同利用に公開され、延べ5件の共同利用観測が行われた。空間的広がりが見える近傍銀河の観測や、ガンマ線バーストの即時フォローアップ分光観測などが行われた。

図2 KOOLS-IFUのファイバー型面分光ユニット。左下パネルや右下パネルにあるる一つ一つの丸がファイバー端面を表している。

図3 188 cm望遠鏡に接続したKOOLS-IFU。ファイバーバンドルの2次元アレイ側がHIDES-F焦点面ユニットに、1次元アレイ側がKOOLSに接続される。

| ファイバーコア直径 | 100 μm |

|---|---|

| ファイバー本数 | 127本 |

| 1ファイバーあたりの視野 | 1.87秒角 |

| 全ファイバーでの視野 | 30.4秒角 |

| グリズム (表1と同じグリズム) | |

| 透過型グレーティング2種 | 4200-6700Å (R~500) |

| 5450-8350Å (R~800) | |

| VPH グレーティング2種 | 4300-5600Å (R~1,200) |

| 6200-8000Å (R~1,200) |

KOOLS-IFUは3.8 m望遠鏡で観測を行うことを念頭に置いて開発されており、今後は3.8 m望遠鏡に移設して観測を行う予定である。KOOLSとしては3.8 m望遠鏡に接続せず、撮像・分光機能は使うことができない。KOOLS-IFUは3.8 m望遠鏡の第1期共同利用観測装置として効率良く観測が行えるように、2017年からKOOLS-IFUのアップグレードが計画され、一部がすでに実施されている。先端技術センターの協力の下、検出器を浜松ホトニクス製の完全空乏型CCDに、読み出し回路系をMESSIA6 + MFront2に交換した。これにより、読み出しノイズの低減、読み出し時間の短縮、検出器の欠損領域の減少、長波長側での量子効率の改善の効果があった。同時期に、冷凍機ヘッドからCCDへ至る冷却パスを更新し、CCD温度が高い精度で安定するようになった。また、効率の高いグリズムへの交換が進行中である。ファイバーバンドルを現状より効率が良いものに交換することも検討されている。

KOOLSの開発は服部氏を中心として始まり、服部氏の異動後は岩田氏や尾崎氏が引き継ぎ、他の観測所員と協力して開発を進めた。2010年に岩田氏と尾崎氏が異動した後は、黒田氏と筒井氏がKOOLSの維持・管理を行った。2016年に松林氏が赴任し、KOOLS-IFUを3.8 m望遠鏡に接続できるように、KOOLSの維持・管理とアップグレードを行っている。

VPH グレーティングの開発、製作は理化学研究所の海老塚氏を中心として行われ、日本ペイント株式会社 川端様、寺西様の協力を受けた。

参考文献

Ohtani, H. et al. Proc. SPIE Vol. 3355, 750 (1998)

Ishigaki, T. et al. PASJ 56, 723 (2004)