- TOP

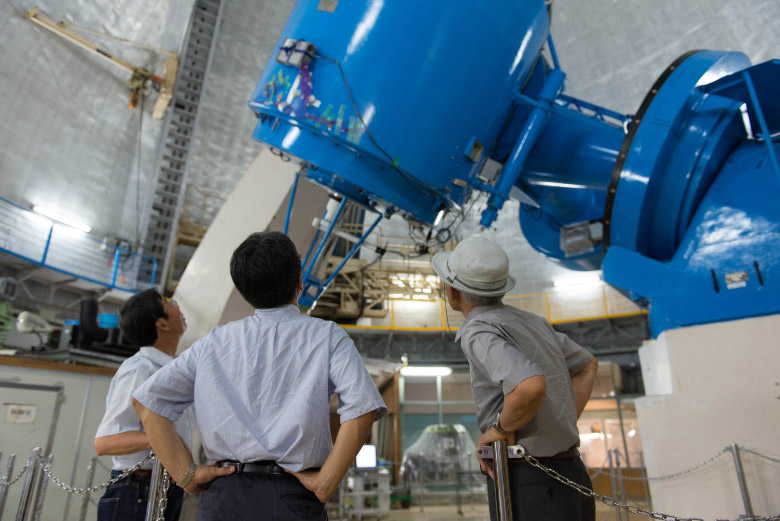

- 共同利用完遂記念 座談会 〜岡山天体物理観測所が果たした役割とこれから〜

世界に広がる日本の天文学と岡山天体物理観測所

進行では、そろそろ後半を始めさせていただきます。まずは、泉浦さんにお話を伺って、日本の天文学の拠点が世界に広がっていく中で今に至るまでの岡山天体物理観測所のあり方と、他のことについてもどんどんお話しいただければと思います。最後の締めは、これからの運用と日本の天文学に果たした役割についてもお三方でそれぞれ締めていただくのが妥当かなと思っています。

泉浦何から話せばいいですかね。やはり「すばる望遠鏡」ができたというのが非常に大きな一番のターニングポイントだったと思いますけれども。

すばる望遠鏡ができて研究者の注意と興味がほとんどそちらに行って、もう誰も観測を申し込んで来なくなって望遠鏡時間がすかすかになるかと思っていたら、意外に残る人がいたということがまずありました。

沖田今でも、競争率は2倍はあるものね。

泉浦今は、ですね。一時期は1倍ぐらいまで落ちこんだのです。ですけれども、1倍ぐらいまで行ったので、これはもう望遠鏡の時間を大胆に使って大丈夫だなと、逆にそういうように考えられるので、「すばる望遠鏡」ではできないようなサイエンスをやれる時代が来たなと思っていました。

それと、「すばる望遠鏡」でやれないものをやらないともう存在意義はないだろうというのもあったので、いろいろと模索している時期というのが最初ありました。でも、1年もなかったですね。模索しなければいけないなと思って次のサイエンスを考えていたときに惑星探索をやりたいという大学院生(現東京工業大学准教授の佐藤文衛氏)が現れたので、では、そちらに行くかと。だから、悩まなければいけないなと思って悩み始めたところで方針が急に定まってしまったという面はあります。割とラッキーという面もあるし、時代の流れだったから、そういう人が出てきてもおかしくないというのはあったし、いろいろな意味で、そういうときにチャンスを掴めてよかったのではないかと。

先ほど沖田さんが言われていましたけれども、「すばる望遠鏡」ができたらそれでいいかというと、性能的に素晴らしいので、短い時間でデータを取るというサイエンスには申し分ありません。ただ、ヨーロッパとかアメリカのような天文学先進国は50センチの望遠鏡から始めて1メートル、2メートル、3メートル、4メートルとやって8メートルに行き着いたので、まさに船団のようになっているわけです。大きい望遠鏡を頂点にして、小さいものはより数が多くピラミッドになっているわけです。日本はポコンと非常に脆弱な土台の上に大きな「すばる望遠鏡」が乗っているから、もっと下を広げないと実験的なことができない。次の時代を切り開くための実験を進める場所のようなものがないので、188センチ望遠鏡に関しては、「すばる望遠鏡」ができても当面は利用価値というか、存在意義は十分あるのだろうと思っていましたね。それでいろいろと努力をしてきた。

だけれども、その一方で、2メートル弱の望遠鏡にたくさんの人がかかわって一所懸命、1秒の損失もないように運用していくという時代でもないだろうとも思っていたので、その中間のどこかに落としどころがあるだろうとずっと思っています。ただ、その中間のところに落とすという選択肢は今の国立天文台にはあまりないみたいで、そこは困ったところだったのですが、それは何となくどうにかなるかもしれないなという感触があります。

泉浦本来なら、ずっと成果も出ているし、これから成果を出せる分野もあるから、それに見合ったコストをちゃんと計算し直して、このコストでやれば、コストに対して正当なリターンが得られる、成果が得られるだろうというように見積もって、そのコストに持っていくという方向もあったのだと思いますが、今は大プロジェクトに集中するという方針に沿って共同利用を終了するというところに来ています(注:国立天文台は3.8m望遠鏡を188cm望遠鏡の後継機と位置付け、そちらで共同利用観測を継続する予定)。これが2001年から2016年ぐらい。

その間に京都大学の望遠鏡の話が出てきているから、3.8メートル望遠鏡が188センチ望遠鏡のちょうど口径が2倍だから光が4倍集まるので、より暗い天体ができてサイエンスも広がるというので、そこに天文台が移行するというのも方針としてはよいのだと思います。予算をもう少しつけてほしいなという希望はありますが。方向としては、大学を天文台が支援する。大学がひとり立ちするというか、より大きな研究の世界に広がっていくために天文台が協力するという形で、京大は3.8メートルをつくるという方向です。ここに至るまでにさまざまな紆余曲折があったと思うのですけれども、来年あたりから、何となく落ちつくべきところに落ちつくような感じがしていますね。

2000年代に入って「すばる望遠鏡」ができて、本当に倍率が1倍まで下がって、そうすると、人の数が減るとパブリケーションの数が減るのです。統計を見ていると、「すばる望遠鏡」が動き出した途端にガクッと数が減っています。けれどもその後、時代が変わって(1990年代にケック望遠鏡ができて、)2000年代に入って「すばる望遠鏡」ができて、VLTとかその他の望遠鏡もできてきて、もう8メートル、10メートル時代になっていく。そこで188センチ望遠鏡の使命も終わりかかったかに見えた時期もあり、本当にこれからはどういうサイエンスでやっていけば成果が出るのだろうかとか、この先、観測所で研究していくのはどういうことなのだろうかというのを真剣に考える時期があったのです。

そこでどうしようかなと、10年ぐらいかけてじっくりいろいろな研究をするかというように個人的には思ったりしていたのですが、1995年の系外惑星のブームがあって、中くらいの望遠鏡でも非常に多くの時間を投入すると世界的な成果が出せるという時代が偶然やってきた。偶然ではなく必然かもしれないのですが、やってきたというのと、ほかにもいろいろと小さい望遠鏡が活躍できる天文の分野というのが現れてきて、特に時間的に長く見るのと急に見るのと。ぱっと一瞬にして見る。ガンマ線バーストみたいなフォローアップとか、系外惑星の視線速度測定とか、あるいはトランジットの観測とか、そういう今までとは違う望遠鏡の使い方の天文学というのが開けてきたので、そこで新しい使命というか、使い道があらわれてきた。

その中で、世界的な趨勢を見ながら、どういうことをしていくと研究データとしてよいものがとれるかというのを常に考えながら観測所でいろいろやっていくことになった。例えば今から振り返ると、188センチ望遠鏡では、HIDESをつくって2000年に共同利用を始めた。その後2004年ぐらいから、やはりCCDカメラを更新しないとだめだなということで、そこから少しずつ活動して2007年にCCDカメラを更新した。もう少し効率を上げないとだめだよなと思って、ファイバー・フィードとイメージスライサーを導入するというのを2007~2008年くらいから始めて2011年ぐらいに稼動させて、その後、もうそろそろ望遠鏡をどうにかしなければいけないといって科研費がとれて、2011年からの科研費で望遠鏡を直していって、今、自動化に向けてやっていくという形で。自分としては無計画にやってきたようなところがあるのですけれども、振り返ると意外にちゃんとよく形になっていたと自画自賛なのです。結果なのですけれどもね。結果論。

前原でも、それが言えるということはいいことだよね。

泉浦はい。自動化は本当の自動観測をやろうとしているのですけれども、それで多分今年のもう数カ月ぐらい先からは共同利用の中でも投入して、実戦投入で試していくと思うのですけれども、そうすると、来年からは望遠鏡が本当に夜な夜な自動でデータを取り扱っていく。

前原誰も要らなくなる。

泉浦リモートとかオペレーションせずに、今晩観測してくださいというスタートだけすると、望遠鏡がずっと。

進行それはすごいですね。ずっとやってこられて、それがついに自動にできる。

前原それはAI望遠鏡だよね。

泉浦そういう2001年からの15年。

進行暗室で歌を歌っていた時代から自動化の時代へという。

泉浦その時代と何が違ったかというと、私がここに着任したとき、1996年ですけれども、みんなで昼休みにテニスをやっていたのです。それがテニスをやらなくなったのです。それだけ忙しくなった。

前原人間の数が減っているしね。

泉浦来たときは一軍テニスと二軍テニスがあって、一軍テニス場ではハイレベルな人たちがテニスをやって、二軍テニス場では下手の横好きのテニスをみんなで昼休み、やっていたのです。それは多分、2000年ぐらいまでやっていたと思うのですけれども、あるときからやらなくなったのです。多分時代が変わって忙しくなって、もう昼休みにやっていられない。年齢が上がっていったというのもあると思うのですけれど。

沖田年齢が上がっていったのと、多分新しく入ってきた人の比率がちょっと上がったから。

前原テニスの趣味が違うのかもしれないね。そういうのもあるだろうね。

泉浦それと、多分圧倒的にネットワークが発達して、みんながウェブサーフィンする時代が来たのもあると思うのです。ちょうどそれが21世紀に入ったくらいだと。

進行テニスコートは今、駐車場になっていますね。

泉浦そうなのです。あれは一軍テニスコート。

進行あれが一軍なのですね。

前原思い出せば、私もあそこでやらせてもらっていた。今でも私はやっていますけれどもね。町のコートで。

進行そうですよね。野球部もあったという話ですものね。

前原すごかったのですよ。

沖田相当前ですね。私が三鷹に移る前ぐらいまでぐらいはやっていた。時代は変わるんだよ。

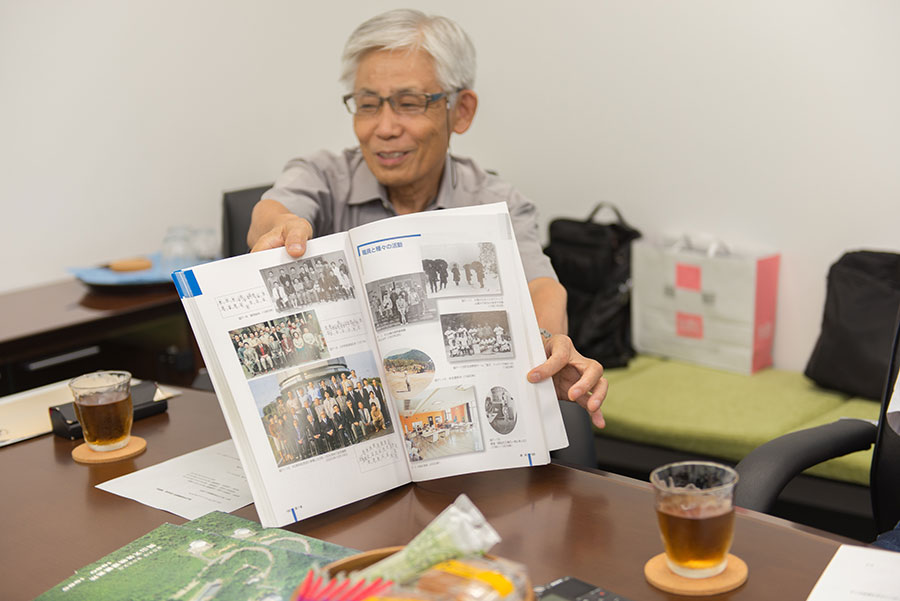

40周年記念誌に掲載された職員と種々の活動写真のページ

泉浦これからは自動望遠鏡ということで国内の先端を切って、先陣を切って。

前原なるほど。技術開発。

沖田使える間は使うというのを大前提にして。

泉浦そうなのです。やはり経済性なのです。

前原でも、ああいうマウンティングでもむしろやりがいがあるということね。

泉浦そうですね。

前原だって、鏡筒を逆に返したりするのでしょう。

沖田そういうことはしないようにしないと、多分難しいでしょうから。

前原そこまでやるのかと思ったけれどもね。

泉浦複雑なことはできるだけ避けています。

前原まだAIを目指しているわけではないと。

泉浦そう在りたいですが、ハードウエアがそれに対応できていないので。

沖田望遠鏡だけではないからね。ドームを動かすのと、雨が降り出したのに屋根が閉まらないということでは困るから。

泉浦もちろん、クランプを返す※ことまでやろうと思えばできるのですけれども、そこのためにはハードウエアとソフトウエアをそれに対応させないといけないので、そこはやっていないです。

クランプを返す

188cm反射望遠鏡の操作において、鏡筒とカウンターウェイトの位置を極軸に対して東西入れ替える操作のこと。

前原では、今はやりの自動運転ぐらいだね。

泉浦そうですね。自動運転。

前原自動といいつつ、こうやってじっと見ているだけだものね。あのくらいの自動運転ならもう望遠鏡はできる(注:前述の通り、実際には人の付いていない自動運転)。

泉浦求めているものは極端に高度ではないはずで、非常に単純に言えば、今の日本とか世界の産業技術のレベルから言ったら、中小望遠鏡では問題無く自動分光観測へ持って行けるはずですけれども、でも、必ずしもそれをやらないのはなぜなのかはよくわからない。世界的にも余りないです。今、分光専用の自動望遠鏡というのがアメリカに1つだけあって、それ以外はないのです。

前原スリットにちゃんと入れるわけだ。

泉浦はい。

前原その程度なわけね。今の世の中のレベルから言うとね。質問していいかな。

泉浦はい。

前原サイエンスとして、そういう自動になったら、あるいは今の最近のトレンドでこういうことができるとかというのがあったら、ぜひ教えて。

泉浦単純には、もう系外惑星の視線速度サーベイをやり切るというのが。

前原それがやはりメジャーというか、それを中心に。

泉浦年間300日観測するつもりでいると、人間が300日はもう絶対できない。せいぜい頑張っても100日なので、自動で300日、視線速度データを撮り続ける。

前原やったら世界で抜けるというわけね。

泉浦自動処理をして、5年後ぐらいにうちは3,000個のサンプルでこのように結果を出しましたといったら、誰も何も言わなくなる。

前原それはそうだね。なるほど。それはいい作戦だね。

沖田そういう意味では、基本的には分光観測なのだね。

泉浦はい。

沖田多分、分光観測で、赤外で見ればまたおもしろいこともあるかもしれないけれども、赤外を使おうとすると今度は装置が。

泉浦大変ですね。

沖田大変なのだね。

前原それは望遠鏡がそれ用にできていないでしょう。

沖田それもあるけれども。

前原ドームの中もそうだし。

泉浦やはり冷却が大変ですよね。

沖田冷却が大変だよね。

泉浦だから、維持するのが大変で、故障の頻度というか、リスクも大きくなるのでなかなか大変ですね。

前原私が勘違いしかけていたのは、新しいサイエンスを持ち込んでというような意味ではないのですね。サイエンスとしては今までやってきたことのメジャーなものをそのままやっていく。もっと徹底してやる。

だけれども、それはもしかして、そういう新しいサイエンスで自動化されたものが非常にマッチしている可能性というのはあるかもしれないね。

泉浦いろいろ他にも研究をやるつもりなのですけれども、系外惑星に関しては、できればやはりG型矮星※にきちんと取り組むことが大切ではないかと思います。

前原G型矮星ね。

泉浦今まではある意味、ニッチの世界を生きてきたわけです。

前原そうだね。G型巨星※だったでしょう。主にはね。

泉浦ニッチでとりあえずうちでもやれるというのを示して、ここから先、どうするかというところ。

前原なるほど。何となく見えてきた。

泉浦やはりG型矮星を。

G型矮星

スペクトル型がG型の主系列星のこと。太陽はG型矮星であり、太陽型星とも呼ばれる。世界における系外惑星の探索は、近年(2000年代頃)まで主に太陽型星をターゲットに進められてきた。一方、太陽型星は質量が大きく地球のような軽い惑星の検出には向かないため、現在(2010年代)はより軽い惑星を発見しやすい、太陽型星よりも軽いM型矮星を対象とした探索に重きが置かれている。

G型巨星

スペクトル型がG型の巨星(年老いて大きく膨らんだ恒星)のこと。スペクトル型は太陽と同じであるが、太陽に比べて質量は数倍重く、半径は10〜20倍大きい。太陽とは全く異なるタイプの恒星であり、“第二の地球”の発見を目指した系外惑星探索の対象からとかく外されがちであったが、岡山天体物理観測所ではこの注目度の低い巨星を集中的に探索することで多くの成果が挙げられてきた(佐藤文衛氏の記事を参照)。