ほしぞら情報2025年1月

火星が地球に最接近(2025年1月)

約2年ぶりの火星観望のチャンス

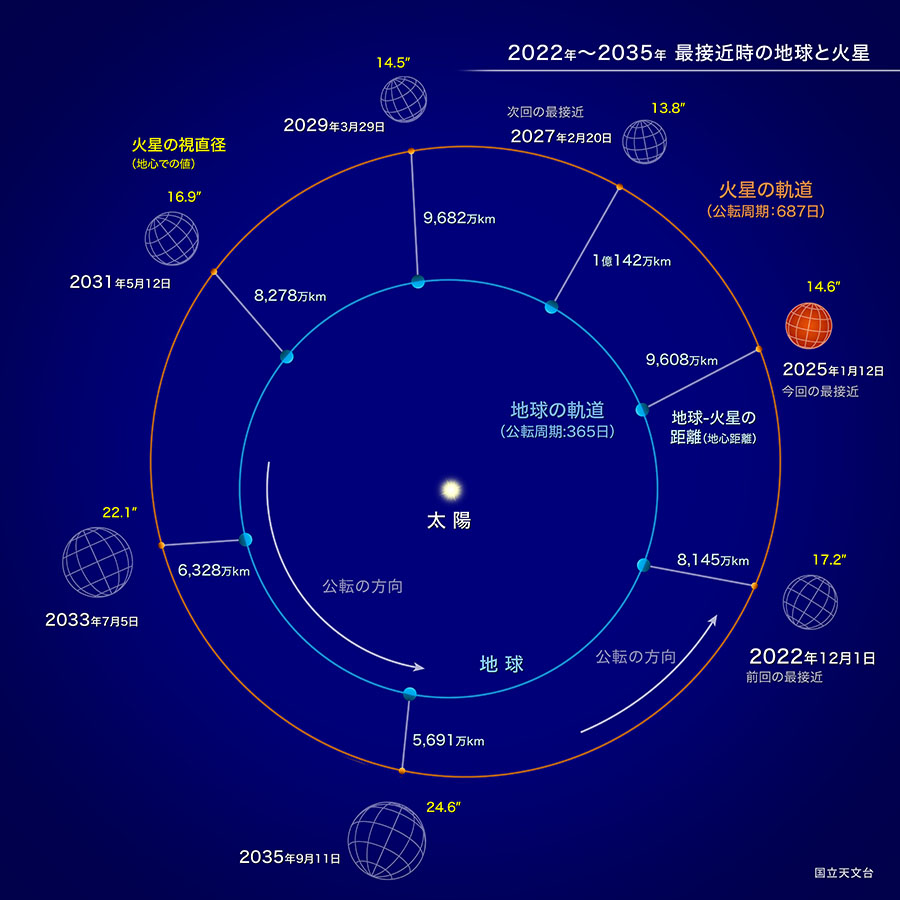

夜空で赤っぽく輝く火星は、地球の一つ外側を公転している惑星です。公転周期(注1)が687日の火星に対して、公転周期が365日の地球は、約780日(約2年2カ月)ごとに火星を追い越します。このとき、地球と火星の距離が最も近づくことから、火星は約2年2カ月ごとに観察の好機を迎えます。このチャンスが1月に訪れます。

1月12日、火星が地球に最接近

今回の火星と地球の最接近は1月12日23時頃です。このときの火星と地球の間の距離は約9608万キロメートル(注2)で、これは最接近としては遠めの距離と言えます。また最接近の時の火星の視直径(注3)は約14.6秒角で、これはいわゆる「大接近」(注4) と呼ばれた2018年7月31日の最接近時の約24.3秒角と比べ、6割の大きさに相当します。

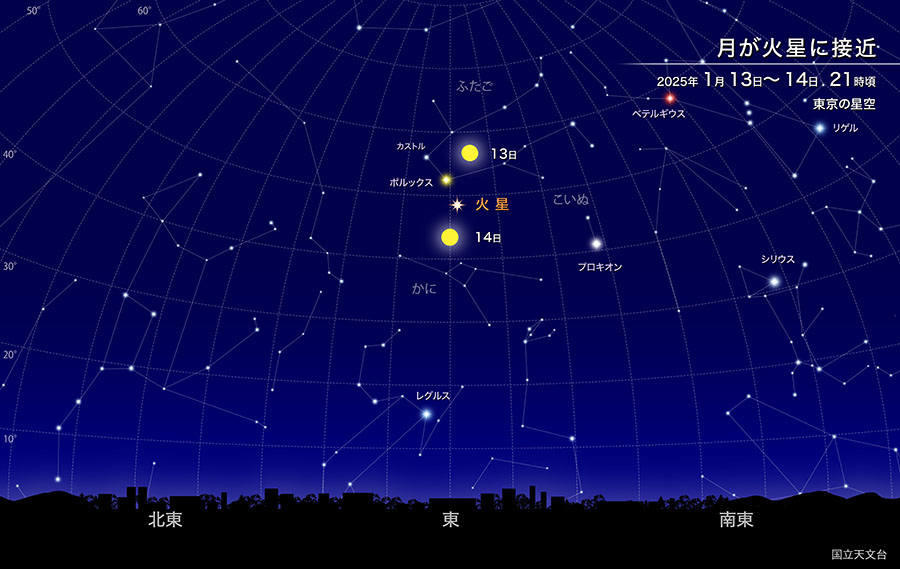

1月13日から14日は、月が火星に接近

1月12日に地球に最接近した火星ですが、13日から14日にかけては月がこの火星のそばで輝きます。満月となる時刻は1月14日7時27分ですので、13日夜(から14日朝)も14日夜(から15日朝)も、月はほぼ丸い形をしていて、大変明るく輝きます。月よりは暗いものの、火星も最も明るく見える時期ですので、2天体が近づいて輝く様子は大変目を引く光景となりそうです。

13日夜から14日朝にかけては、月が火星に少しずつ近づいて行きます。14日昼に月と火星が最も近づく頃は観察できませんが、14日夜から15日朝にかけて、今度は月が火星から少しずつ遠ざかるところが観察可能です。2夜を比べると、火星と月の位置関係が変わっていることも分かることでしょう。じっくりとこの様子を観察してみてはいかがでしょうか。

1月16日は火星が衝

12日に地球に最接近した火星は、1月16日に「衝(しょう)」を迎えます。「衝」とは、太陽系の天体が、地球から見て太陽とちょうど反対側になる瞬間のことです。この頃の火星は、太陽が沈むころに東北東の空から昇って、日の出のころに西北西の空に沈むので、一晩中観察することができる時期となります。また真夜中には南の空高く、ほぼ天頂付近に位置します。

最接近から衝の頃は、火星が最も明るく輝く期間です。1月8日から1月22日まで、マイナス1.4等の明るさを保ちます(1月15日と16日はマイナス1.5等)。これは全天で最も明るく輝く恒星のシリウス(約マイナス1.5等)とほぼ同じ明るさに相当します。夕方に見える金星(およそマイナス4.5等)や、火星よりも西側に位置する木星(およそマイナス2.5等)と比べると火星は若干暗く見えますが、深夜に天頂近くで赤っぽく輝く姿も、決して見劣りしないことでしょう。ぜひご注目ください。

- (注1)惑星などの天体が太陽の周りを1回転(1公転)する時間(期間)

- (注2)地心距離で表した距離です。地心距離とは、地球の中心から対象天体(この場合は火星)の中心までの距離のことです。

- (注3)「視直径」とは、天体(この場合は火星)の見かけの直径のことで、度・分・秒の角度で表されます(1度=60分角、1分角=60秒角)。この解説ページでの視直径は、全て地心(地球の中心)からの値を用いています。今回の最接近時の火星は、最も大きく見える時でも約15秒角で、これは月の視直径(約30分角)の100分の1以下であり、肉眼で大きく見えるわけではありません。

- (注4)「大接近」は慣例で用いられる名称で、特に明確な定義はありません。

参照:

- 火星とは:火星についての詳しい解説です。

- 火星の接近:火星が地球に接近することについての詳しい解説です。

- 最接近一覧:「2003年から2100年までの火星最接近」及び「2003年から2300年まで火星最接近 近距離ベスト20」の一覧です。

- 火星 Q&A:火星についてのQ&Aです。

- 暦計算室ウェブサイト :国立天文台暦計算室の「こよみの計算 」では、各地の月の出入り時刻、惑星の出入り時刻などを調べることができます。また暦象年表の「太陽系天体の出入りと南中 」でも、各地の惑星の出入り時刻などを調べることができます。「今日のほしぞら 」では、代表的な都市の星空の様子(惑星や星座の見え方)を簡単に調べることができます。また「天象」では、惑星の衝や留などの日時を調べることができます。