火星の接近

火星の接近ってどんな現象なの? 大接近って何?

「火星の接近」と聞くと、火星が地球に引きよせられるように近づいてくるようすを想像するかもしれません。しかし、実際にはそのようなことが起こるわけではありません。では、「惑星が近づいたり遠ざかったりする」とはどのようなことなのでしょうか。

地球や火星などの太陽系の惑星は、それぞれ違う軌道や周期で太陽の周りを公転しています。このため、惑星どうしの位置関係はいつも変化しています。

地球よりも外側の軌道にある火星の公転周期は687日、地球の公転周期は365日です。火星よりも公転のスピードの速い地球は、約780日(約2年2カ月)ごとに火星に追いつき、追い越します。このとき、火星と地球の距離が近くなります。

太陽から見て地球と火星が同じ方向になる瞬間を「会合(注1)」、会合が起こる周期を「会合周期(この場合は780日)」と呼びます。会合の頃には地球と火星の距離が近くなります。そして、距離が最も近くなることを「最接近」といいます。

しかし、火星の最接近は、いつも同じ日に、同じ距離で起こるわけではありません。これには2つのことが関連しています。

- 地球の軌道は円に近い形をしているのに対して、火星の軌道は楕円形。このため、地球と火星の軌道の間の距離は一定ではない。

- 地球と火星の会合周期はぴったり2年ではなく約2年2カ月。このため、火星と地球が接近する位置は毎回ずれていく。

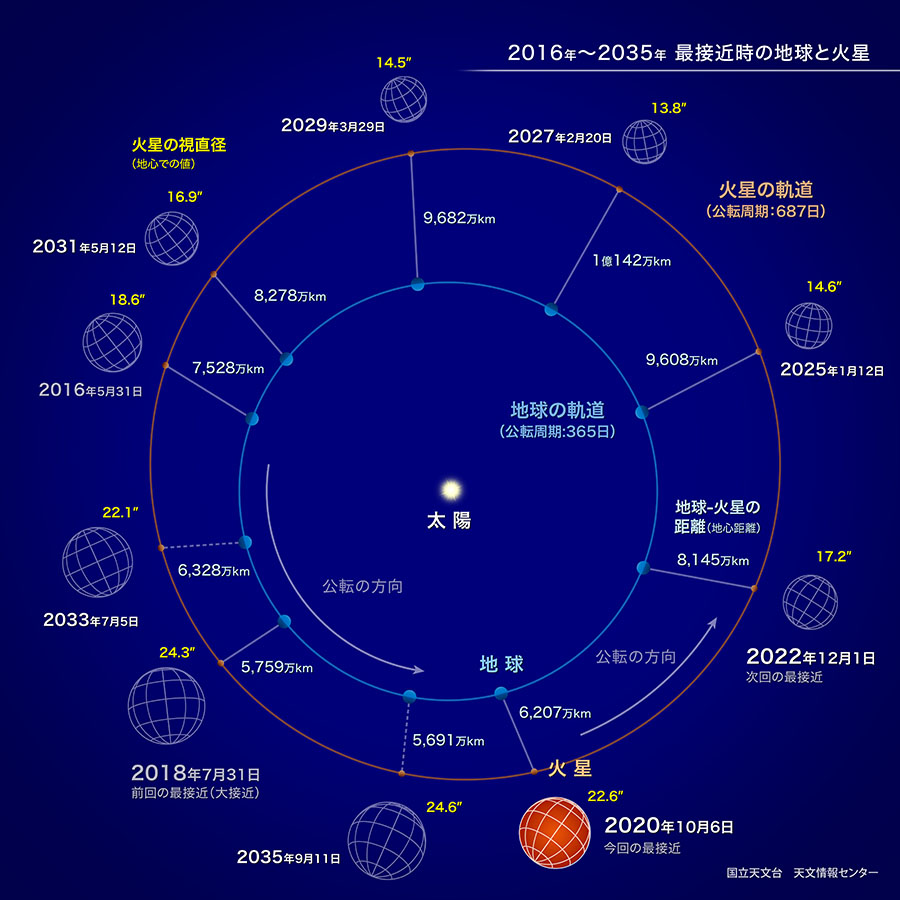

上の図は、2016年から2035年までの火星最接近を示した図です。

円に近い地球の軌道に対して火星の軌道は楕円形で、地球の軌道と火星の軌道の距離が一定ではないことが分かります。会合周期がぴったり2年であれば、地球と火星は毎回同じ日に、同じ位置で最接近し、最接近の距離も変わりません。しかし、約2カ月の端数があるために、最接近の位置が毎回ずれていきます。そして、最接近の距離も毎回異なるのです。

地球と火星の軌道が最も近い、つまり火星の近日点(注2)あたりで起こる最接近のことを慣例として「大接近(注3)」といいます。反対に、地球と火星の軌道が最も遠く離れている、つまり火星の遠日点(注2)あたりで起こる最接近のことを「小接近(注3)」といいます。また、その中間あたりで起こる最接近のことは「中接近(注3)」といわれることもあります。小接近と大接近とでは、地球と火星の間の距離や、火星の視直径(注4)が、倍ほども違います。大接近は、15年から17年に一度ほど起こります。

火星の最接近は約2年2カ月ごとに起こるため、特別珍しい現象ではありません。しかし、大接近の頃には、火星が特に明るく、大きくなり、火星観察の大チャンスとなるのです。

(注1)「会合」とは、太陽から見て2つの惑星が同じ方向になる現象。外惑星(地球よりも外側に公転軌道を持つ惑星)の「衝(しょう、地球から見て惑星と太陽が反対方向になる)」は、会合現象の一つ。 本文へ戻る

(注2)惑星が太陽に最も近づく位置のことを「近日点」、最も遠ざかる位置のことを「遠日点」という。 本文へ戻る

(注3)「大接近」「中接近」「小接近」は慣例で用いられる名称で、特に明確な定義はない。 本文へ戻る

(注4)天体(この場合は火星)の見かけの直径のことで、度・分・秒の角度で表される。月の視直径は約30分角(1度=60分角、1分角=60秒角)。この解説ページでの視直径は、全て地心(地球の中心)からの値を用いている。 本文へ戻る

参照:暦計算室ウェブサイト

「スーパーマーズ」について

2016年の火星最接近の頃から、「スーパーマーズ」という名称をよく聞くようになってきました。しかし、「スーパーマーズ」という名称は天文学の用語ではなく、火星の明るさや視直径が具体的にどのような状態になったときにそう呼ぶのかなどの定義はありません。このため、「次のスーパーマーズはいつか」という問い合せには、残念ながらお答えすることができません。また、最接近の頃の火星に対する特別な呼び方も天文学の用語にはありませんし、「大接近」などの呼び方も慣例であり、明確な定義があるわけではありません。

最接近前後の数週間は、地球と火星はほとんど同じ方向に並んで公転しているため、火星が明るく見える時期が比較的長く続きます。火星が最接近に向けて次第に明るさを増していく様子や、最接近を過ぎてから次第に暗くなっていく様子も、たいへん興味深いものです。望遠鏡を使うと、火星の視直径(見かけの直径)の変化も観察できます。

「スーパー」などとつく名称は、とても目立ち印象に残ります。しかし、「スーパーと呼ばれるその瞬間」しか注目されないということもよくあります。これはとても残念で、もったいないことです。ぜひ、長期間にわたって火星の明るさや大きさが変化していく様子をわくわくしながら、また、名残惜しく思いながら観察してみてはいかがでしょうか。

このような話題をきっかけにみなさんが夜空を見上げ、星空や天文現象、そして宇宙への興味や関心を持つようになっていただければ、とても嬉しいです。