- TOP

- 岡山天体物理観測所について

- 研究成果の紹介

- 巨星を回る新たな惑星系の発見

巨星を回る新たな惑星系の発見

東工大、国立天文台、広島大、兵庫県立大などの研究グループ(注1)は、188cm望遠鏡と高分散分光器HIDESを用いた観測により、新たに「巨星」(注2)を回る惑星系と褐色矮星系を合わせて7つ発見しました。この中には、これまでに巨星の周りで見つかった惑星の中で最も軽い惑星や、最も重い巨星を回る惑星などが含まれています。

新たに発見された惑星系

今回新たに発見されたのは、6つの惑星と2つの褐色矮星(注3)です。6つの惑星は全て巨大ガス惑星と考えられ、それぞれ別々の恒星の周りを公転していますが、2つの褐色矮星は一つの同じ恒星の周りを公転しています。恒星の質量は太陽の1.5〜3.1倍、半径は太陽の5〜15倍の巨星です。今回の発見の中で特に注目すべきは、かんむり座オミクロン星系(οCrB)、おおぐま座オミクロン星系(οUMa)、へびつかい座ニュー星系(νOph)です。

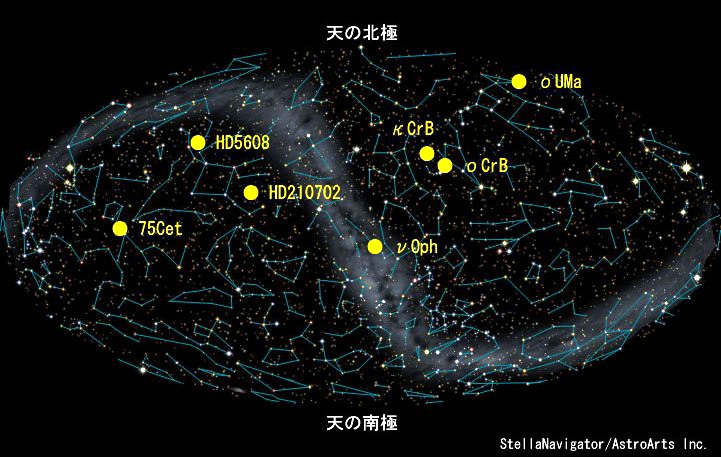

図1:今回発見された巨星周りの惑星系の位置。

かんむり座オミクロン星

かんむり座オミクロン星の周りで見つかった惑星は木星の約1.5倍の質量をもち、周期約188日で公転しています。これは、半径が太陽の10倍を超える巨星の周りで見つかった最も軽い惑星の一つです。一般に巨星の周りでは軽い惑星は見つけにくく、これまでに発見された惑星は木星の2倍以上の質量をもつ非常に重いものがほとんどでしたが、今回の発見により比較的軽い惑星も存在することが示されました。今後は、さらに軽い土星クラスやそれ以下の質量の惑星が存在するかどうかが焦点になります。

おおぐま座オミクロン星

おおぐま座オミクロン星は太陽の3.1倍の質量をもつ巨星で、その周りを木星の約3倍の質量をもつ惑星が周期約1630日で公転しています。太陽の3倍以上の質量をもつ恒星に惑星が見つかったのは今回が初めてです。重い恒星は光度が大きいため周囲の温度が高く、惑星の材料物質が固体として存在しにくいことから惑星は形成されにくいと考えられていますが、今回の発見により少なくとも太陽質量の3倍程度の恒星までは惑星の形成が可能であることが示されました。この惑星は中心星であるおおぐま座オミクロン星から約4天文単位(注4)離れていますが、中心星の光度が太陽の約140倍もあるため、太陽系の一番内側の惑星である水星と同じくらいの温度環境にあると考えられます。今後、どのくらい重い恒星にまで惑星が存在するのかを明らかにすることによって、惑星形成に必要な条件を知ることができると期待されます。

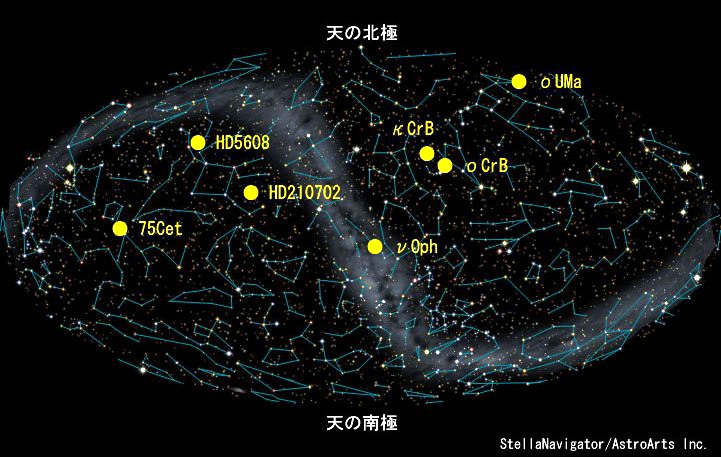

図2:今回発見された巨星周りの惑星系の模式図。左端は中心星の名前。惑星の横の数字は惑星の質量(木星質量単位)と軌道長半径(天文単位)。恒星から惑星までの距離は軌道長半径を表す。中心星の大きさは半径に比例させて、惑星の大きさは質量の3分の1乗に比例させて描いてある(恒星と惑星の大きさの比は正しくない)。この中で最も軽い恒星であるかんむり座カッパ星(κCrB)の質量は太陽の1.5倍、半径は太陽の5倍、最も重い恒星であるおおぐま座オミクロン星(οUMa)の質量は太陽の3.1倍、半径は太陽の14倍である。

へびつかい座ニュー星

へびつかい座ニュー星の周りには、2つの褐色矮星が見つかりました。内側を周回する褐色矮星の質量は木星の約24倍、公転周期は約530日、外側の褐色矮星の質量は木星の約27倍、公転周期は約3190日です。外側の褐色矮星の軌道半径は約6天文単位で、太陽系の木星軌道よりも外側にあります。注目すべきは、2つの褐色矮星の公転周期がちょうど整数比(約6対1)に近くなっており、これらが平均運動共鳴(注5)の状態にある可能性があることです。褐色矮星の形成過程には諸説あり、恒星のように分子雲の分裂によって形成される場合や、惑星のように星周円盤内で形成される場合があると考えられていますが、2つの褐色矮星が平均運動共鳴にある場合は、これらが星周円盤内で形成され、その後徐々に円盤内を移動し共鳴状態になったことを示します。今回の発見は、褐色矮星も惑星と同じように形成され得ることを示す有力な証拠となるかもしれません。

今後の展望

約10年に及ぶ岡山観測所での継続観測により、太陽系の木星に相当するような遠方の惑星が発見され始めました。また、たくさんのデータの蓄積によって軽い惑星や複数の惑星をもつ恒星も見つかりつつあります。今後も着実に観測を続けることによってさらに多くの系外惑星系が発見され、惑星の形成と進化に対する理解が一層進むことが期待されます。

この研究論文は、日本天文学会欧文研究報告(PASJ)Vol.65 No.1 2013年2月25日号に掲載される予定です。

注1:研究グループは、2001年から岡山観測所で約300個の巨星を対象に系外惑星探索プロジェクトを進めています。2003年の日本初となる系外惑星の発見を皮切りにこれまでに多数の系外惑星系を発見し、巨星を回る系外惑星の探索で世界をリードしてきました。プロジェクトの開始から約10年、国際協力による発見も含めると岡山観測所がこれまでに発見した巨星を回る惑星系及び褐色矮星系の数は今回の発見を加えて合計23個に上ります。巨星を回る惑星系及び褐色矮星系はこれまでに約50個発見されていますが、このうちの約半数を本研究グループによる発見が占めていることになります。

注2:恒星は、中心で水素を燃焼している「主系列星」から、水素を燃焼し尽くし外層が膨張した「巨星」へと進化する。

注3:恒星と惑星の中間の質量(木星の約13から80倍)をもつ天体のこと。恒星のように水素の核融合を起こすには軽すぎるが、重水素の核融合を起こして、その余熱とガス収縮のエネルギーとで惑星より高温となり、おもに赤外線を放射する。このため「褐色」と名付けられている。褐色矮星は、恒星と惑星の形成や進化を解明する上で重要な天体である。

注4:1天文単位(AU)は地球—太陽間の平均距離。約1億5千万キロメートル。木星—太陽間の平均距離は約5.2天文単位。

注5:公転する2つの天体が互いに規則的・周期的に重力を及ぼし合う結果、2天体の公転周期が簡単な整数比になる現象。共鳴によって軌道が安定化する場合も不安定化する場合もある。

本研究グループのこれまでの成果

巨星を回る惑星を7つ発見(2008年9月発表)

巨星のまわりに褐色矮星を発見(2008年1月発表)

おうし座に巨大惑星を発見(2007年3月発表)

巨星のまわりの惑星を発見(2003年10月発表)

関連リンク

巨星を回る新たな惑星系の発見(国立天文台)