- TOP

- 岡山天体物理観測所について

- 研究成果の紹介

- 巨星を回る惑星を7つ発見 巨星の周りの惑星発見数で世界一に

巨星を回る惑星を7つ発見 巨星の周りの惑星発見数で世界一に

東工大、神戸大、東海大、国立天文台などの研究グループは、188cm反射望遠鏡と高分散分光器HIDESを用いて、太陽より重い恒星が進化した「巨星」の周りを回る系外惑星を新たに7個発見しました。巨星の周りの惑星は世界中の惑星探索グループによってこれまでに約20個発見されていますが、本研究グループはその約半数の10個を発見しており、巨星の周りの惑星発見数では世界一です。

図1:系外惑星の想像図

どんな恒星も惑星をもっているのか?

1995年に初めて太陽以外の恒星の周りを回る惑星(以下、系外惑星)が発見されて以来、現在までに約300個の系外惑星が発見されてきました。これらの大部分は、質量や大きさ、年齢が太陽と同じくらいの恒星(以下、太陽型星)の周りで見つかっていますが、宇宙には太陽より重い星や軽い星、若い星や年老いた星など、太陽とは異なるタイプの恒星もたくさん存在します。このような恒星の周りにも惑星は存在するのでしょうか?存在しているなら、どんな姿をしているのでしょうか?

巨星の周りの惑星を新たに7つ発見

東工大、神戸大、東海大、国立天文台などからなる研究グループは、太陽より重い恒星が進化した「巨星」(注1)と呼ばれる段階の恒星を対象に、2001年から国立天文台岡山天体物理観測所の188cm望遠鏡と高分散分光器HIDESを用いて系外惑星探しを行ってきました。その中でこれまでに3つの系外惑星を発見し、太陽の2~3倍の質量をもつ重い恒星にも惑星が存在することを世界に先駆けて明らかにしてきました(注2)。そして今回、新たに7つの惑星を発見することに成功しました。この多数の発見によって巨星の周りの惑星系の特徴が明らかになり、それは太陽型星の周りの惑星系とは少し異なることが分かりました。

注1 : 巨星とは

恒星は、中心で水素を燃焼している「主系列星」から、水素を燃焼し尽くし外層が膨張した「巨星」へと進化します。本研究グループが惑星を発見した巨星は、太陽の約2~3倍の質量をもつ恒星が進化し、半径が太陽の約10倍の大きさに膨張した段階にあります。

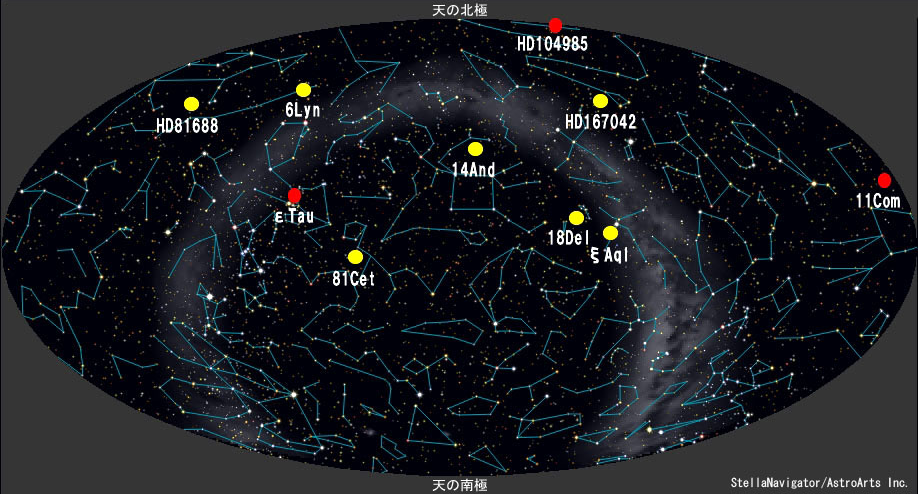

図2:本研究グループが発見した惑星をもつ巨星の位置。黄色が今回の発見、赤色がこれまでの発見。

見えてきた、巨星を回る惑星系の姿

太陽型星の周りでは、中心星のすぐそばを公転周期数日で回る「ホット・ジュピター」と呼ばれる惑星から、木星のように周期10年以上というような遠く離れた軌道を回る惑星まで万遍なく見つかっています。一方、本研究グループが巨星の周りで発見した惑星は全て、中心の巨星から約0.7天文単位(太陽系の金星軌道に相当)以上離れた軌道を周回しています。中心の巨星は進化によって太陽の約10倍の大きさに膨らんでいますが、これは軌道半径に直すとせいぜい約0.05天文単位なので、これより外側には惑星が存在していてもいいはずです。つまり、中心の巨星から約0.05~0.7天文単位の領域は惑星の欠乏領域となっているのです。

注:太陽―地球間の距離を1天文単位という。1天文単位は約1億5000万キロメートル。

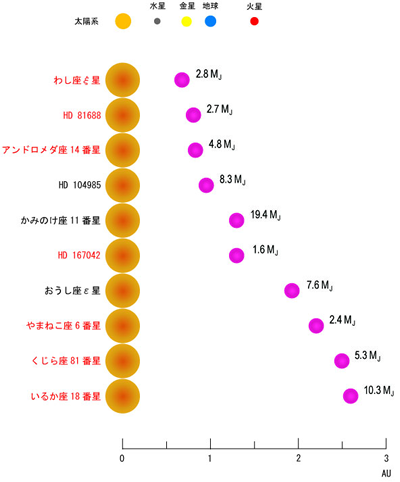

図3:本研究グループが発見した巨星の周りの惑星の模式図(赤字が今回新たに発見した惑星系)。惑星が中心星に近いものから順に並べてある(AUは天文単位(Astronomical Unit)の意。左端は中心星の名前。惑星の右上の数字は惑星質量(MJは木星質量の意)。

この原因として考えられる説は二つあります。一つは、太陽より重い恒星の近くには元々惑星が形成されにくいというものです。太陽より重い恒星は非常に光度が大きく高温なため、周囲の固体物質が欠乏し惑星ができにくくなる可能性があります。もう一つの説は、元々あった惑星が中心星に飲み込まれてしまったというものです。現在の巨星の半径は太陽の約10倍、軌道半径にして約0.05天文単位ですが、恒星の進化理論によると過去には今の3倍程度(~0.15天文単位)まで大きく膨らんでいた時期があったと考えられます。この膨張した中心星の表面から惑星が強い引力を受けて中心星へと引っ張られ、当時の中心星の半径の約3倍(約0.5天文単位)以内の軌道にある惑星は中心星に落ち込んでしまった可能性があります。これらの説のどちらが正しいかは現時点ではまだ分かりませんが、更なる観測の積み重ねによって明らかになると期待されます。

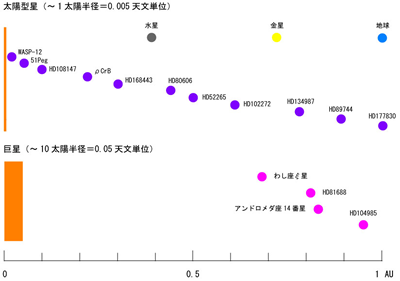

図4:太陽型星と巨星の周りの惑星の分布の比較(模式図)。軌道半径が1天文単位以内の代表的な惑星系を例示している。左端のオレンジ色は中心星の半径を表す。太陽型星では中心星のすぐ近くから万遍なく惑星が見つかっているが、巨星では約0.7天文単位以遠にしか惑星が見つかっていない。

今回の一連の発見によって、恒星のタイプによって周りの惑星系の様子が異なることが分かりました。今後、質量や進化段階の異なる様々な恒星の周りの惑星系を調べることによって、恒星の性質の違いが周りの惑星系にどのような違いを生み出すのかが明らかになり、系外惑星の形成から進化までを統一的に理解することができると期待されます。

この研究論文は、日本天文学会欧文研究報告(PASJ)6月25日号と12月25日号に掲載されます。

本研究成果は東工大でも発表されています。

研究グループ

| 代表 | 佐藤文衛(東京工業大学 グローバルエッジ研究院 特任助教) |

|---|---|

| 東京工業大学 | 生駒大洋(大学院理工学研究科 助教) 井田茂(大学院理工学研究科 教授) |

| 神戸大学 | 豊田英里(元 大学院自然科学研究科 博士課程 (現 神戸市立青少年科学館)) 村多大輔(元 大学院自然科学研究科 修士課程) 伊藤洋一(大学院理学研究科 准教授) |

| 東海大学 | 大宮正士(連合大学院理学研究科 博士課程2年) |

| 国立天文台 | 泉浦秀行(岡山天体物理観測所 助教) 神戸栄治(岡山天体物理観測所 研究員) 竹田洋一(光赤外研究部 准教授) 安藤裕康(光赤外研究部 教授) 吉田道利(岡山天体物理観測所 准教授) 小久保英一郎(理論研究部 准教授) |

| 徳島県立あすたむらんど | 増田盛治(子ども科学館) |

注2 : 関連ある研究成果

きりん座にある巨星に日本初の系外惑星を発見(2003年発表)

散開星団における世界初の系外惑星発見(2007年発表)

かみのけ座にある巨星に褐色矮星を発見(2008年発表)

google earth(sky)、google sky用のファイル

今回惑星を発見した星の位置を示したファイルを用意しました。

google earthでご覧になる場合はファイルをダウンロードして、google earthを起動して表示をSkyに切り替え、ファイルを読み込ませてください。

google skyでご覧になる場合は、google skyのページにアクセスして、検索バーに下記アドレスを入力してください。広範囲を見えるようにすると星が簡単に見つかります。

ファイルのダウンロード