ほしぞら情報2025年11月

おうし座南流星群に注目(2025年11月)

明るい流星が流れるおうし座流星群に注目しよう

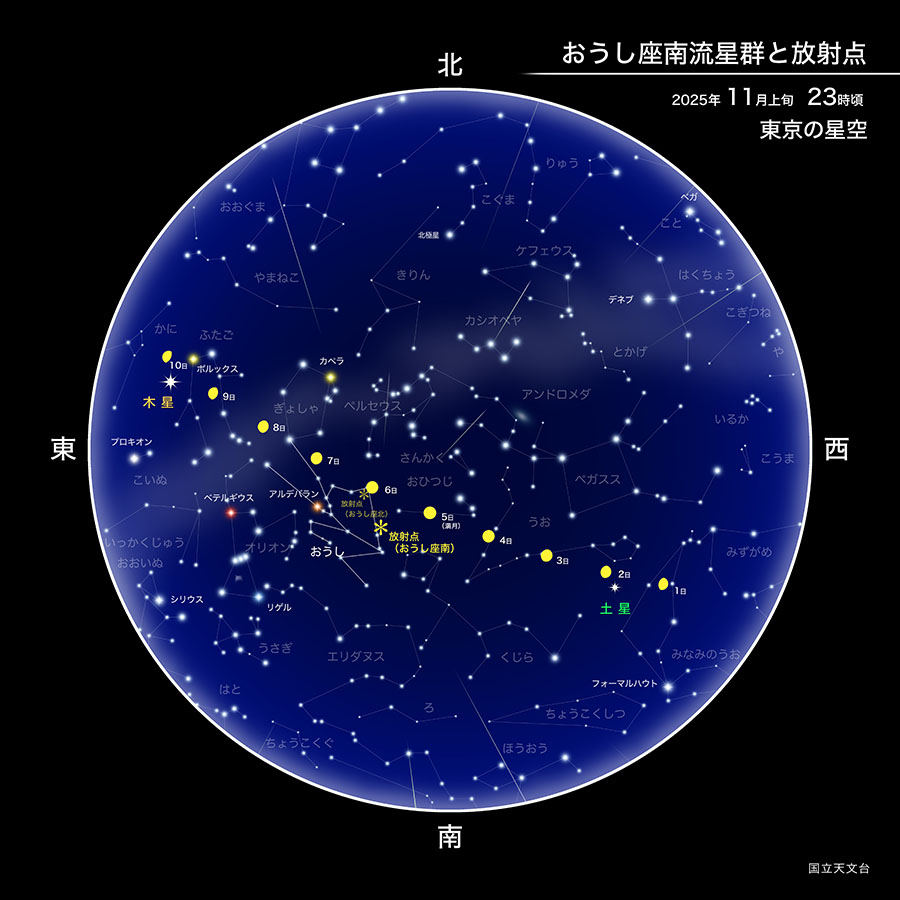

おうし座流星群は、流星数は少ないものの、明るい流星が度々流れることでよく知られています。放射点(注1)の位置から、おうし座南流星群とおうし座北流星群の2つの群に分類されており、出現期間や極大(注2)の時期がそれぞれで若干異なります。このうち、おうし座南流星群では火球(注3)と呼ばれるような明るい流星の出現が増える年について研究されていて、2025年は増加する年に相当しています。

11月上旬、おうし座南流星群の火球に期待

おうし座南流星群の活動(注4)は、9月下旬から11月頃まで長期間にわたり、最も活発になる極大は、11月5日頃と考えられています。ただし、極大と言っても1日だけ流星数が増えるようなピークではなく、おおむね11月上旬の間を通じて数が増減しながら普段よりも多く流れる状況が続きます。普段の年の極大期に見える流星数は、空の暗い場所で見た場合1時間あたり3個程度で、火球クラスの明るい流星は1日に1個流れたら良い方です。2025年は出現数、火球の数ともに増えることが予想されていて、極大期には、1時間あたりの流星数が5個以上見える可能性があり、火球クラスの明るい流星は、1夜に複数個出現するような場合があると予想されます(注5)。火球はたいへん目立ちますので、偶然目にすることがあるかもしれません。その時にはぜひ、おうし座南流星群の火球かどうかにも注目してみてください。なお11月5日が満月のため、観察には月明かりの影響を大きく受けますが、月明かりに負けないような明るい流星に期待しましょう。

11月中旬には、おうし座北流星群も極大に

おうし座北流星群も11月を中心に出現する流星群で、活動は10月下旬から12月上旬まで続きます。その起源は(諸説ありますが)おうし座南流星群と同じではないかとも考えられています。極大の時期は、おうし座南流星群より若干遅れて11月12日頃とされています。ただし、こちらも極大はなだらかで、極大の前後数日間、空の暗いところで1時間あたり2個程度見られるような流星群です。おうし座北流星群も、数は多くありませんが時折火球クラスの明るい流星が出現します。おうし座南流星群の極大期にも活動していますので、合わせて目を楽しませてくれることでしょう。

流星は、放射点を中心に放射状に出現しますが、放射点付近だけでなくどちらの方向にも現れますので、観察するときはなるべく空の広い範囲を見渡すようにしましょう。また、屋外の暗さに目が慣れるまで、最低でも15分ほどは観察を続けると良いでしょう。レジャーシートを敷いて地面に寝転んだり、背もたれが傾けられるイスに座ったりすると、楽な姿勢で観察できます。寒い季節ですので、寒さ対策をしっかりおこなってください。事故に遭わないように十分注意し、マナーを守って観察をしてください。

- (注1)「放射点」とは、流星群の流星が、そこから放射状に出現するように見える点です。流星は放射点から離れた位置で光り始め、放射点とは反対の方向に移動して消えます。流星の数は放射点の高度が高いほど多くなり、逆に低いほど少なくなります。放射点が地平線の下にある時間帯には流星の出現は期待できません。また、放射点は概念上のものですので、目で見てそこに何かが見えるわけではありません。

- (注2)流星群の「極大」とは、流星群自体の活動が最も活発になること、またはその時期をいいます。ある場所で見える流星の数には、流星群自体の活動の活発さだけでなく、その場所での放射点の高度や月明かりなども影響します。そのため、極大の日時と、それぞれの場所で多くの流星が見える日時とは、必ずしも一致しません。

- (注3)「火球」は、100キロメートル離れたところで見た流星の明るさが、マイナス4等級かそれより明るいものと定義されています。一般的な流星は上空100キロメートル辺りで発光しているので、見た目の明るさもおおむねマイナス4等級より明るい流星となります。

- (注4)「流星群が活動する」とは、その流星群に属する流星が出現することをいいます。また、「流星群の活動が活発になる」とは、その流星群に属する流星の数が多くなることです。

- (注5)街明かりの中で観察したり、極大ではない時期に観察したりした場合には、見ることのできる流星の数は何分の1かに減ってしまうことがあります。一方、目のよい人や、流星観測の熟練者が観察した場合には、2倍以上の数の流星を観察できることがあります。