流星群

流星群とは

流星(「流れ星」とも言います)とは、宇宙空間にある直径1ミリメートルから数センチメートル程度のチリの粒が地球の大気に飛び込んできて大気と激しく衝突し、高温になってチリが気化する一方で、大気や気化したチリの成分が光を放つ現象です。

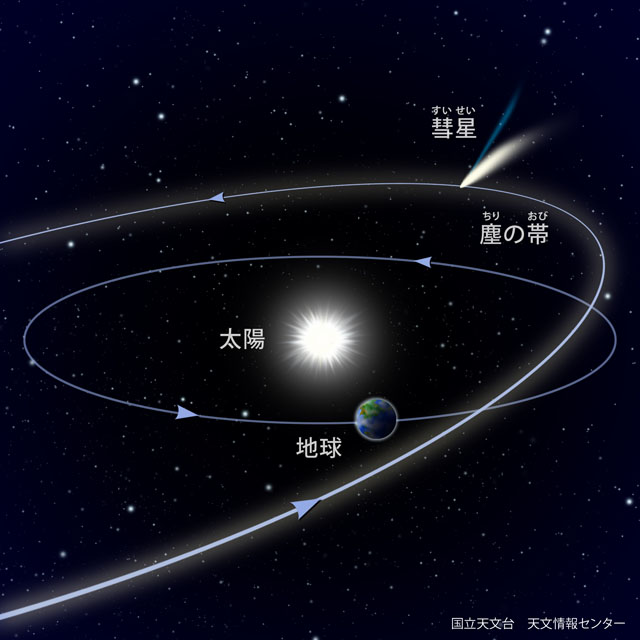

彗星はこのようなチリの粒を軌道上に放出していて、チリの粒の集団は、それを放出した彗星の軌道上に密集しています。彗星の軌道と地球の軌道が交差している場合、地球がその位置にさしかかると、チリの粒がまとめて地球の大気に飛び込んできます。地球が彗星の軌道を横切る日時は毎年ほぼ決まっていますので、毎年特定の時期に特定の流星群が出現するわけです。

このとき、地球に飛び込んでくるチリの粒はみな同じ方向からやってきます。それぞれのチリの粒はほぼ平行に地球の大気に飛び込んできますが、それを地上から見ると、その流星群に属している流星は、星空のある一点から放射状に飛び出すように見えます。流星が飛び出す中心となる点を「放射点」と呼び、一般には、放射点のある星座の名前をとって「○○座流星群」と呼ばれます。

流星の出現数ですが、流星群の放射点が地平線付近にあるときには、チリが大気にななめから飛び込んでくるためにチリの数は少なく、流星はほとんど出現しません。流星群の活動の活発さが変わらないと仮定すると、放射点の高度が高くなるにしたがって流星の出現数は多くなります。