流星群の観察方法

目次

いつ、どこで、どの方向を見れば良い?

いつ?

次の3つのことを考える必要があります。

1. 流星群の活動の活発さ

流星群の活動は徐々に活発になり、最も活発な時期を迎えて、その後は沈静化していきます。流星群が最も活発に活動すること(またはその時期のこと)を「極大」と呼びます。

2. 放射点の高度

放射点の高度が低い(地平線に近い)ときには、多くの流星が出現することはあまり期待できません。放射点の高度が低いときには、流星の元になるチリが大気に斜めに飛び込んでくることになります。チリが斜めに飛び込んでくると、真上から飛び込んできたときと比べて、観察者から見ることのできる範囲の大気に飛び込んでくるチリの数が少なくなるため、流星の数も少なくなります。反対に、放射点の高度が高い(頭の真上に近い)ときには、チリが真上近くから大気に飛び込んできて、チリの数が多くなるため、流星の数も多くなります。

3. 月明かり

明るい月が空に姿を見せていると、その明るさに隠されてしまって、暗い流星が見えなくなってしまいます。ですから、月が空に出ていないときの方が、より多くの流星を見ることができます。(満月に近い太った月ほど、明るい上に夜間に出ている時間が長いため、流星観察の妨げになります。)

どこで?

できるだけ、街灯など人工の明かりが少ない場所を選びましょう。

流星などほとんどの天体が出す光は、街灯の明かりなどに比べるととても弱いものです。人工の明かりが多いと、その明るさに邪魔をされて暗い流星が見づらくなり、それだけ、見ることのできる流星の数が少なくなってしまいます。

見える流星の数は、観察する場所の空の明るさで変わってきます。天の川が肉眼で見えるような良い空の場合、予想出現数より多く見える可能性がある一方で、大都市のように人工の明かりが多い市街地では、予想出現数の数分の一にも満たない可能性があります。大都市から離れ、人工の明かりが少ない場所に行く事で、多くの流星を見ることができるようになります。

また、できるだけ空が広く見渡せる場所を選ぶことも重要です。

どの方向を?

見る方向を気にする必要はありません。ただし、月のある方向を正面にして観察するのは避けたほうがよいでしょう。

流星群は、放射点のある方向だけに流星が出現するわけではなく、夜空のどこにでも現れます。「放射点」とは、流星の軌跡を逆向きに延長したときに通る点のことです。例えば、放射点とは反対の方向を見ていても、平均すれば、放射点の方向を見たときと同じ数の流星を見ることができます。

ですから、放射点の方向にはあまりこだわらず、できるだけ空が広く見渡せる場所を選んで、空の広い範囲に注意を向けるようにしましょう。空をより広く見渡しているほうが、より多くの流星を捉えられる可能性が高くなります。

放射点近くに出現する流星は、こちらに向かって飛んでいるために短い軌跡の流星が多く、一方、放射点から離れた方向では、流星の軌跡を横から見ることになるために、長い軌跡の流星が多く観察されます。

まとめ

まとめると、次のような条件を満たす条件だと多く見えることが期待できます。

- 活動が活発な流星群が極大となる時刻の前後

- 放射点が高い

- 月明かりがない

- 人工の明かりが少なく、空が広く見渡せる場所

なお、雲量などの天候にも影響されることは言うまでもないでしょう。よく晴れた夜、なるべく上の条件が満たされると、多くの流星を見ることができるでしょう。

どのくらいの時間観察すればよい?

最低でも15分間は観察しましょう。

観察時間は自由ですが、2,3分観察して流星が見えないからといって、簡単にあきらめてしまわないようにしましょう。特に都市部ではそれほどたくさんの流星が見えるわけではありませんので、最低でも15分間程度は観察を続けるのがよいでしょう。

また、明るい屋内から屋外に出てすぐには、目が暗さに慣れていません。何分か屋外にいて目を慣らしてから、やっと星空や流星などの暗いものが見えるようになります。屋外に出て流星が見えないからといってすぐにあきらめてしまわずに、目が慣れるまでしばらく(15分ぐらい)待つことも必要です。

どんな道具が必要?

望遠鏡や双眼鏡などの特別な道具は必要ありません。肉眼で観察してください。

望遠鏡や双眼鏡を使用すると、見ることのできる範囲がたいへん狭くなるために、かえって観察しづらくなります。できれば、星座早見盤など、その時に⾒える星や星座の位置がわかるものがあると、放射点の位置を確認したり、流星観察の合間に星座や星を楽しんだりするのに便利です。

立ったままで流星を観察すると、上を向いた無理な姿勢を長時間続けることになります。レジャーシートなどを用意して、寝転がったまま観察できるような準備をしておくと、楽に長時間観察を続けることができます。

厳寒期では寒さ対策も重要になります。防寒着や寝袋等の寒さ対策を充分にして観測に望んでください。

群流星かどうかの見分け方

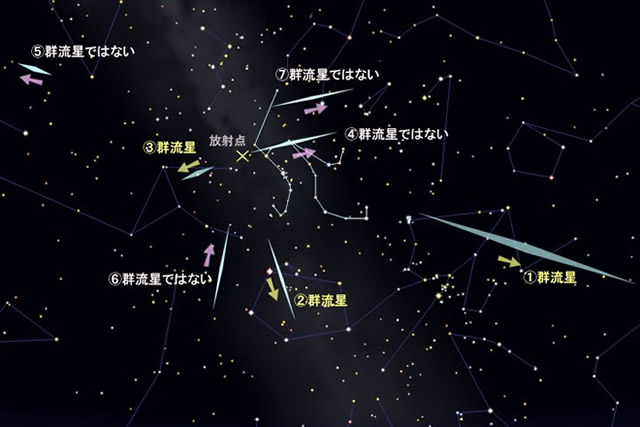

ペルセウス座流星群など、流星群に属する流星を「群流星」と呼びます。しかし、極大期で群流星がたくさん流れる時期であっても、流星群ではない「散在流星」と呼ばれる流星も、もちろん流れるのです。ペルセウス座流星群の活動を調べるためには、「群流星」と「散在流星」を区別して数える必要があります。

では、どのように区別すればよいのでしょうか。まずは流星が、「放射点」から流れてくるように見えるかどうかを、チェックします。

放射点は、地球から見て流星群の元になるチリの粒が、地球に飛び込んでくるおよその方向を表しています。流星群のチリの粒は平行に飛び込んできますので、地上から見上げてみると、放射点を中心に、四方八方へ放射状に広がるように流れるのです。したがって、流星が流れたとき、これを流れた元の方向へたどってみてください。もし、ペルセウス座にある放射点を通るようだったら、群流星である可能性が高いと考えられます。

また、一般的に放射点に近い場所に現れた流星は、経路が短く、放射点から遠い場所では、経路が長く見えます。もし放射点に近いのに、とても経路が長い場合は、群流星ではないことになります。また逆に放射点から離れているのに、とても経路が短い場合も、群流星ではないことになります。

群流星の例

- 放射点から流れてきているように見えるので群流星です。放射点から比較的離れているので、経路が長く見えます。

- 放射点から流れてきているように見えるので群流星です。

- 放射点から流れてきているように見えるので群流星です。放射点に近いため、経路が短く見えます。

群流星ではない例(散在流星または他の群流星)

- 放射点から流れてきているように見えますが、放射点に近いのに経路が長いため、群流星ではありません。

- 放射点から流れてきているように見えますが、放射点から比較的離れているのに経路が短いため、群流星ではありません。

- 放射点に向かって流れているので、群流星ではありません。

- 放射点から流れてきていないので、群流星ではありません。

このほかに、流星の速度を参考にすることもあります。例えば11月のしし座流星群はとても速く流れるので、ゆっくりと移動する流星はしし座流星群の群流星では無いことになります。ペルセウス座流星群もとても速い流星群なので、もしゆっくりと動いて見えた場合には、群流星ではないと判断してもよいでしょう。