- TOP

- 岡山天体物理観測所について

- 研究成果の紹介

- 光赤外線大学連携を通じた近傍超新星の徹底観測:スーパーチャンドラセカール超新星の正体に迫る

光赤外線大学連携を通じた近傍超新星の徹底観測:スーパーチャンドラセカール超新星の正体に迫る

-

広島大学宇宙科学センター

山中雅之

私を筆頭とするグループにおいては主に広島大学かなた望遠鏡を用いて近傍超新星の追観測を推し進めてきた。岡山天体物理観測所内の望遠鏡においては、主に6天体まとまったデータを取得させていただいた。2011年に光赤外線大学間連携事業が発足して以降は、50cm MITSuME望遠鏡による観測が貢献した。ここでは、特にインパクトの大きな成果となった、スーパーチャンドラセカール超新星SN 2012dnの可視・近赤外線観測について簡単に紹介させていただく。

Ia型超新星爆発は、その光度曲線と絶対光度の間に経験則が認められ、光度曲線から未知の銀河までの距離を推定することができる”標準光源”である。連星系をなす白色矮星の中心付近が臨界密度に到達したときに熱核暴走反応が引き起こされ、爆発に至る。この時の質量は、チャンドラセカール限界質量と呼ばれる。白色矮星は一定の質量で爆発に至るため似通った観測的性質を示す。しかしながら、爆発に至る過程は明らかになっていない。“標準光源”として使われるIa型超新星にとって重大な問題である。

伴星を典型的な恒星あるいは赤色巨星とし、質量降着によって白色矮星が限界質量に至る”降着シナリオ”、二つの白色矮星同士が衝突合体し、限界質量を超える”合体シナリオ”の二つが主に提唱されている。この二つのシナリオを解くカギは星周物質にある。“降着シナリオ”においては、伴星である赤色巨星からの星風、あるいは降着する白色矮星からの光学的に厚い風が吹く。一方で、“合体シナリオ”においては、二つの白色矮星が形成された後に非常に長い時間をかけて合体衝突に至るために、星周物質はほとんど拡散してしまう。したがって、もし濃い星周物質の兆候を捉えることができれば、“降着シナリオ”を支持することができる。

このような状況の中、限界質量近くの白色矮星からの爆発では説明できないような極めて明るいIa型超新星が発見されるようになった。スーパーチャンドラセカール超新星(以降、SC超新星とする)である。その観測的特徴は、回転の小さい白色矮星では説明が困難であり、状況は混とんとしていた。

2012年これまでのSC超新星に比べて最も近傍の銀河にSC超新星候補となるSN 2012dnが発見された。当時、光赤外線大学間連携による突発現象観測に枠組みが構築されつつあり、ToO観測を通して密なデータを取得する絶好の機会となった。

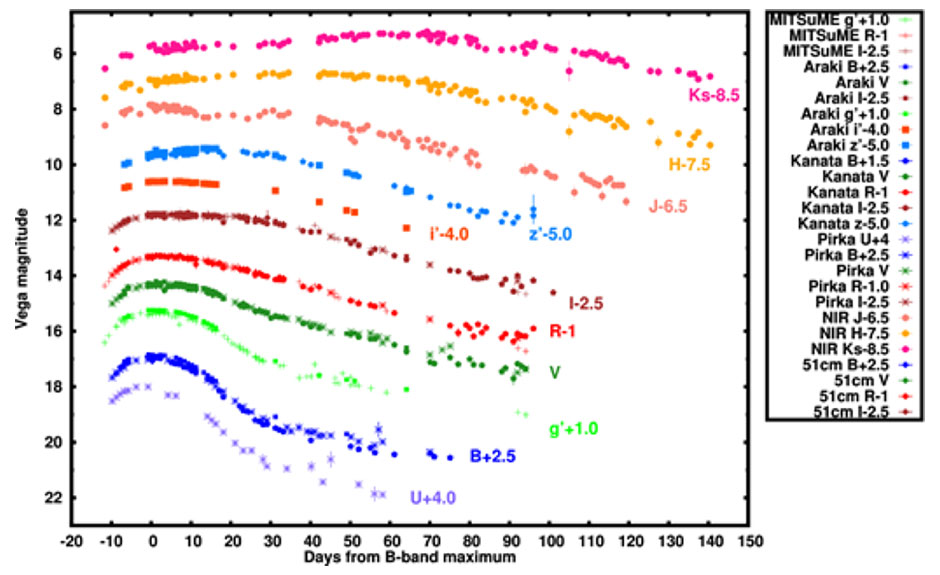

得られた光度曲線は、常識では考えられないような振る舞いを示した。近赤外線において、120日以上にも及ぶ長く明るい期間を示したのである。これまでに良く観測された別のSC超新星の近赤外線光度曲線をテンプレートとして、SN 2012dnのものから差っ引く処理を施したところ驚くべき結果を示した。可視の極大光度から40日ほど経過した後に、急激に上昇し、その後フラットな変化を示す光度曲線を示したのである。これは”近赤外線エコー”と呼ばれる現象で、超新星放射を受けた0.1-0.2パーセクに存在する星周ダストによる再放射で説明可能である。見積もられた質量損失率は”降着シナリオ”で期待されるものと一致し、一方で濃い星周物質の存在は”合体シナリオ”と合わない。我々の観測は”降着シナリオ”を支持する。SC超新星の特徴を説明するためには、 “降着シナリオ”における高速回転する白色矮星が抜け道となるが、さらなる研究が待たれる。

図:光赤外線大学間連携を通じて取得されたSN 2012dnの可視近赤外線光度曲線。岡山50cm望遠鏡においては, g’RIバンドで大きな貢献があった。

参考文献

Yamanaka, et al. 2016, PASJ, 68, 68