- TOP

- 岡山天体物理観測所について

- 研究成果の紹介

- HIDESで切り込んだガンマ線連星HESSJ 0632+057の正体

HIDESで切り込んだガンマ線連星HESSJ 0632+057の正体

-

東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構(カブリIPMU)

森谷由友希

いっかくじゅう座、ばら星雲の近くにあるHESS J0632+057(以下HESS J0632)は、B型星と高密度星との連星系です。X線よりも強いガンマ線を放射し、軌道位相に沿った変動を見せ、『ガンマ線連星』と呼ばれています。

ガンマ線連星では、可視伴星はO型星か星周円盤をもつB型星、つまり大質量星と分かっている一方で、高密度星はブラックホールか中性子星か分かっていない系が殆どです。したがって、どのように粒子加速が起き、TeV帯域にまで及ぶ超高エネルギー放射を起こすのかは謎に包まれています。有力な説として、『星風衝突説』と『マイクロクェーサー説』が提唱されています。前者は、パルサー風(中性子星からの超高速のプラズマ流)と恒星風並びに星周円盤との衝突域で粒子加速が起きる、と考えています。高密度星が電波パルサーと分かっているPSR B1259-63で確立された説です。一方で、パルサー風を持たない中性子星或はブラックホールに大質量星から質量が輸送され、ジェットを形成すると、そこで粒子加速が起きると考えるのがマイクロクェーサー説です。高密度星の正体が分からない為、いったい大質量連星のどのような進化を経てガンマ線連星系として存在するのかも未解明なままになっています。

HESS J0632は、ガンマ線連星の中でも特異で、近星点よりも遠星点の前後でX線やガンマ線で増光し、Hα等で輝線変動を見せています。何がこの系で起きているのか、まずはコンパクト天体の正体を探ろう、そう思い私たちはHIDESを用いたHESS J0632の観測を計画しました。高密度星との相互作用によって星周円盤の構造変化を調べれば、その正体が分かる、と考えたからです。ただ…軌道周期が315~321日と全位相を系統的にカバーするのが大変。一年で位相~0.2程しかずれないからです。それでも、観測を実行しようと決心できたのは、プロポーザルを出すか迷っていた時に、泉浦秀行所長から頂いた一言のお陰です。「岡山観測所では、なるべく柔軟性をもって、ユーザーのよい『我儘』に対応していきたいのです。」実際に、観測を行った4年間(2013年後期~2017年前期)、10日間から2週間に1回、4時間のみという観測を割り当てて下さいました。このような細かい観測時間の配分はかなり難しかったのではと思います…観測所やプログラム小委員会の皆様の融通にお礼申し上げます。また、このスケジュールで観測を実現できたのはリモート観測があったからです。柳澤さんを始め、リモート観測環境の整備・運営に尽力なさった方にも感謝申し上げます。

さて、観測初年の観測では、遠星点の後に輝線に約30日以下の短期間変動が見られた反面、近星点前後で全く変動が見られませんでした。これらの事実はHESS J0632においては潮汐相互作用が極めて小さいことを示唆します。潮汐相互作用はマイクロクェーサー説を支持する有力な指標の為、この説は棄却出来るのかもしれないと分かりました。また、近星点付近でX線やガンマ線で暗いのは、パルサーが星周円盤の濃い領域を通過する為に、円盤のガス圧に負けてパルサー風が止まるからではないかと考えました(Flip-flopping パルサー説:Moritani et al. 2015 ApJ Letter, 804, L32)。この仮説に基づくと、星周円盤の濃い領域を抜け、パルサー風が復活するとX線・ガンマ線で増光すると考えられます。このとき、復活したパルサー風に押されて、星周円盤が変形し輝線が変化すると考えられます。

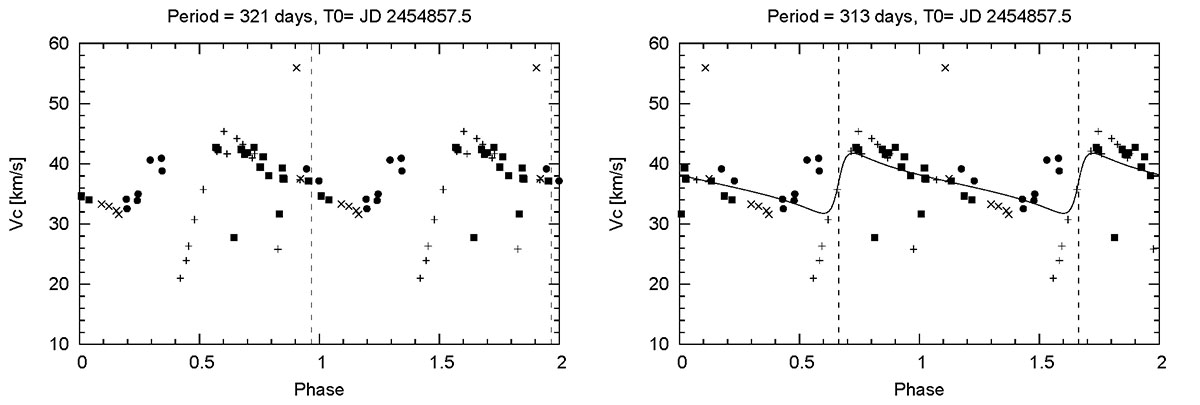

その後の3年間、この仮説を検証する為に観測を継続しました。しかし、期待に反して全く変化が見られませんでした。「Flip-flopping パルサー説」は間違っていたのでしょうか。何か見落としているのかもしれない…ここで、私たちは基本に立ち返ってみました。先行研究(Casares et al. 2012, MNRAS, 421, 1103)でも報告されていましたが、Hα輝線の中心速度が軌道運動にあっていないのです。この変化は私たちの初期観測でも確認されていました。ただ、輝線は星周円盤の影響を受けている可能性があります。そこで、Shafter et al. 1986, APJ, 308, 75 で提唱された、輝線の裾(wing)を使う円盤の影響をなるべく取り除いた方法を用いてHα線の中心速度を求め直しました。やはり軌道運動にあっていない(図:左)。近星点と遠星点が逆転しているのです。また、周期がこれまでに提唱されているものよりは短いことを示唆しています。Swift/XRTによるX線アーカイブデータと比較し、軌道周期を313日に更新し(図:右)、更に、Hα線の視線速度を使って軌道解を求めました。更新した軌道解からみると、これまでよりもシンプルに、円盤面と軌道面は交わるところでX線・ガンマ線増光が起きると示唆されました。また、軌道傾斜角が3度よりも小さい場合を除いて、コンパクト天体の正体が中性子星であることが分かりました。これらの結果は現在PASJに投稿中です。

図:Hα線の中心速度を軌道周期で折り畳んだもの。左が先行研究の場合(321日)で、右が今回の結果の場合(313日)。破線は近星点の位相を表す。右図には軌道解に基づくモデル曲線も入れている。