- TOP

- 岡山天体物理観測所について

- 研究成果の紹介

- 岡山天体物理観測所での彗星アウトバーストの研究

岡山天体物理観測所での彗星アウトバーストの研究

-

ソウル大学物理天文学科

石黒正晃

私たちの研究グループが岡山天体物理観測所で本格的に観測を実施するようになったのは、2014年春のことである。岡山観測所は、私の生まれ故郷(兵庫県佐用町)の隣接県ということもあり、子供の頃からの憧れの天文台であった。ここ岡山での私たちの研究対象は、彗星の爆発現象(アウトバースト)である。これまでに、 188cm反射望遠鏡/京都岡山可視低分散分光撮像装置(KOOLS)やMITSuME 50cm望遠鏡を用いて観測を実施してきた。共同研究者の黒田大介さんに現地で観測対応して頂き、万全の体制で研究に挑んできた。

そもそも彗星は、人類の歴史において様々な局面で登場し、人々の恐怖心を駆り立ててきた。そんな彗星本体の姿が世界ではじめて捕らえられたのは、1986年のGiotto探査機によるHalley彗星の直接撮像である。これ以降しばらく途絶えていたが、今世紀にはいると相次いで4機の探査機が異なる5つの彗星を訪問した。彗星物質を持ち帰ったStardust探査、彗星本体の一部を破壊したDeep Impact探査、そして最近では、彗星にランデブーしたRosetta探査、などが挙げられる。こうした彗星探査によって、彗星核表面の物理化学状態がしだいに明らかになってきた。彗星は、惑星を作った構成物質(planetesimals)の生き残りである。こうした天体は、太陽系形成以降46億年間ずっと涼しい領域に冷凍保存されてきたのだが、最近(<<100万年)になって太陽系の内側に輸送され、太陽の熱による氷の昇華よって物質を巻き散らかし、あのような雄大な姿をみせているのである。探査機搭載カメラに映し出された彗星核表面の大部分は、太陽の熱で生じたダストマントルに覆われていたため、その内部の状態は今なおよくわかっていない。

今から約10年前、彗星研究者にとって、衝撃的な出来事が起こった。これまでほとんど無名だった「Holmes」という名前の彗星が突然爆発し、一晩のうちに約100万倍の明るさに増光したのだ。このアウトバーストで放出されたエネルギーは阪神・淡路大震災(マグニチュード7.0-7.5)に匹敵する。このアウトバースト現象の前は、Holmes彗星は太陽の熱で氷がほとんど枯れた天体だと考えられていた。こうした枯れた彗星核の地下にこれほどまでのエネルギーが蓄えられているとは予想だにしなかった。どうして彗星はアウトバーストするのだろうか?また、こうした現象はどのくらいの頻度で起こっているのだろうか?

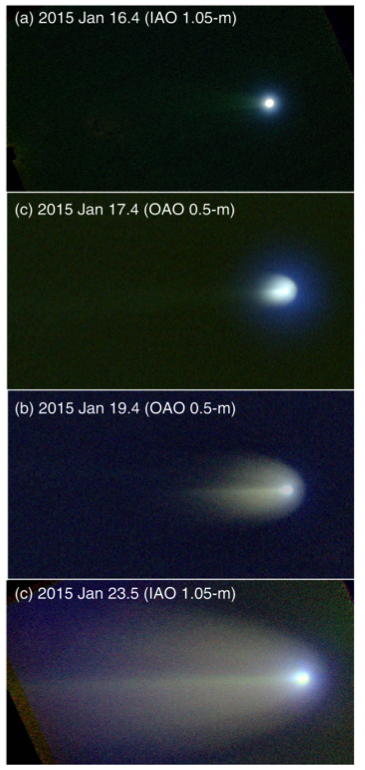

2015年1月17日、共同研究者の花山秀和さん(石垣島天文台)からFinlay彗星が増光しているとの連絡があった。その日の夜以降、岡山では3日続けて晴れ。黒田大介さんからMITSuME 50cm望遠鏡で撮像された興味深いFinlay彗星の画像が連日送られてきた(図参照)。この画像には、アウトバーストによって放出された物質が、太陽輻射圧によって拡がっていく様子が見事に捕らえられていたのだ。この爆発のエネルギーはマグニチュード6.0-6.5の地震に匹敵する[1]。アウトバーストの瞬間が多色で捕らえられたのは、世界でもこれが2例目となる。こうしたFinlay彗星規模のアウトバーストは、あまり気づかれていないだけで、ほぼ毎年のように起こっていることもわかってきた。さらに、彗星は一旦アウトバーストを起こすと表面の不活性層が剥ぎ取られ活発に活動し、数年のうちに枯渇する様子が188cm反射望遠鏡等による観測から明らかになった[2]。後者の研究論文は、当研究室の大学院生Kwon, Yunaさんが中心となって研究されたもので、教育面でも岡山観測所のデータを活用させて頂いている。最後に、このような素晴らしい観測所の立ち上げ、運営に尽力された方々に深く感謝する。

図:Finlay彗星アウトバーストの瞬間。g'バンドを青、Rcバンドを緑、Icバンドを赤に割り当てて、BGRカラー合成している。IAOは石垣島天文台、OAOは岡山天体物理観測所を意味している[1]。

参考文献

1)Ishiguro, M., Kuroda, D., Hanayama, H., Kwon, Y. G. et al. Astronomical Journal 152, 6, 169 (2016)

2)Kwon, Y. G., Ishiguro, M,. Hanayama, H., Kuroda, D. et al. Astrophysical Journal 818, 1, 67 (2016)