ほしぞら情報2023年9月

(速報)西村彗星が太陽に接近(2023年9月)

太陽に近づく西村彗星

2023年8月に発見された新彗星(すいせい)、Nishimura彗星(C/2023 P1 (Nishimura)、本記事では「西村彗星」と表記)が2023年9月中旬に太陽に接近し、9月上旬から中旬にかけて明るくなる可能性があります。空の低い位置にしか見えないことから、順調に明るくなったとしても観察するのは大変厳しい状況ですが、位置や予想される明るさの情報を紹介します。

西村彗星の基本情報

西村彗星は、2023年8月13日3時43分(日本時)に西村栄男(にしむらひでお)さんが発見した新彗星です。発見時の明るさは10.4等でしたが、太陽に接近するにつれて明るくなることが予想されます。西村彗星が近日点を通過する(太陽に最も接近する)のは9月17日(世界時、日本時では18日)で、このとき彗星は太陽から0.22天文単位(約3300万キロメートル)まで近づきます。近日点通過の頃の西村彗星は、約2.5等の明るさで見えることが想定されています(8月下旬時点での予想)。ただし、夕方の薄明の残る非常に低い空ですので、この明るさであっても肉眼で見るのは厳しい状況です(予想よりもはるかに明るくなった場合には、肉眼で見える可能性があります)。また尾が伸びた場合には、その様子を写真などに撮影できるかもしれません。

西村彗星の見える位置と明るさ

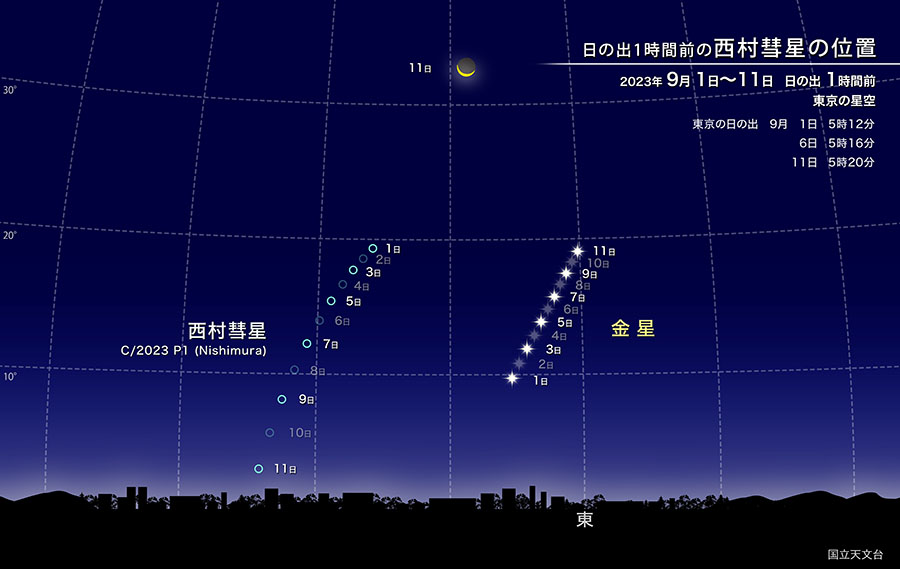

西村彗星は、星空の中を日々移動していくため、観察する日により位置も見やすい時間帯も変わっていきます。また明るさも日々変化していきます(位置は東京の場合)。

9月1日から9月8日頃(明け方の低空)

9月上旬の彗星は、明け方に見られ、太陽に接近するにつれて日々地平高度が低くなっていきます。このため日の出前のわずかな時間しか観察できず、日の出1時間前の頃に観察するのが良さそうです。日の出1時間前の彗星の高度は、9月1日には19度(東北東)ですが、9月8日には10度(東北東)まで低くなります。

彗星の明るさは日々増していくものと予想され、9月1日の約7等から9月8日には約5等に明るくなると考えられます。6等よりも明るければ肉眼で見える明るさ(注1)ですが(十分に暗い空の場合)、実際には低空のため、もやの影響があったり、地上の明かりの影響を受けたり、また薄明が始まったりして、肉眼での観察は難しい状況です。観察には、望遠鏡や双眼鏡が必要となるでしょう(注2)。なお適切な条件に設定したカメラでは、写すことができるでしょう。

- (注1)彗星はぼんやりと見える天体です。彗星の明るさは、ぼんやりと広がった光を集めた全体の光量で等級を表すため、点状に光る恒星の明るさとは性質が少々異なります。同じ明るさの恒星と比較すると、特に空の条件が悪いときには極端に見えづらくなります。

- (注2)双眼鏡や望遠鏡で太陽を見ると目を損傷します。危険ですので、必ず日の出前に観察を終えてください。

| 日付 | 時刻 | 方位と地平高度 | 明るさ |

|---|---|---|---|

| 9月2日 | 4時13分 | 東北東 19度 | 約6.5等 |

| 9月5日 | 4時15分 | 東北東 15度 | 約5.5等 |

| 9月8日 | 4時18分 | 東北東 10度 | 約5等 |

9月9日から9月12日頃(明け方の超低空)

この期間には、彗星がさらに太陽に近づき、彗星が昇ってもすぐに薄明で空が明るくなってきてしまいます。日の出45分前くらいまで粘って観察すると、彗星の高度も若干高くなります。日の出45分前の彗星の高度は、9月9日に11度(東北東)ですが、12日には3度(東北東)の超低空となります。

彗星の明るさはさらに増して、9月9日の約4.5等から9月12日には約3.5等となることが想定されます。ただし薄明で空が明るくなりますので、彗星自体が明るくなっても観察条件は厳しく、やはり肉眼で見るのは難しいでしょう。望遠鏡や双眼鏡を使っても、観察が困難なことも考えられます。カメラでも適切な設定を探りながら撮影する必要がありそうです。

| 日付 | 時刻 | 方位と地平高度 | 明るさ |

|---|---|---|---|

| 9月9日 | 4時33分 | 東北東 11度 | 約4.5等 |

| 9月12日 | 4時36分 | 東北東 3度 | 約3.5等 |

9月14日から9月23日頃(夕方の超低空)

9月14日頃からは、彗星は夕方の空に見えるようになります。ただし、薄明が終わる前に彗星が沈むため、日の入り後のわずかな時間しか観察ができません。日の入り30分後に観察する場合の彗星の高度は、9月14日が2度(西北西)、9月17日が5度(西)、9月20日が4度(西)と、超低空です。

彗星の明るさは、この頃が最も明るくなる見込みで、9月14日から9月19日頃まで約2.5等となることが予想されます。これは、暗い空であれば肉眼で十分に見える明るさですが、日の入り直後で空がまだ明るい状況に加えて、非常に低い空ですので、肉眼での観察は難しく、また双眼鏡や望遠鏡を使っても観察するのは厳しいかもしれません。

なお、彗星の「尾」と呼ばれる部分が長くなった場合、9月17日頃からは空の上側へと伸びるようになります。尾は淡いため、肉眼で観察することは相当難しそうですが、適切な条件に設定したカメラで撮影すると、この尾の様子を写すことができるかもしれません。

| 日付 | 時刻 | 方位と地平高度 | 明るさ |

|---|---|---|---|

| 9月14日 | 18時21分 | 西北西 3度 | 約2.5等 |

| 9月17日 | 18時16分 | 西 5度 | 約2.5等 |

| 9月20日 | 18時12分 | 西 4度 | 約3等 |

| 9月23日 | 18時8分 | 西 1度 | 約4等 |

なお、9月23日頃以降は、彗星の見かけの位置が太陽に再び近くなり、また南側へと移動することで、当分の間日本からは観察できなくなります。

西村彗星の明るさについて

彗星の明るさは、地球への接近具合、太陽への接近具合、彗星自体の活発さなどで変化します。西村彗星の場合は、太陽にかなり接近することで、彗星自体が明るくなることが期待されています。太陽に最も近づく近日点通過が9月17日(世界時)で、その頃に最も明るくなることが予想されます。

西村彗星は、8月下旬現在、約8等の明るさで観測されています。9月に入ると6等級より明るくなると予想されます。暗い空ならば本来は肉眼で見えるような明るさなのですが、前述の通り、西村彗星は低空でしか見えません。このため、望遠鏡や双眼鏡を使わないと、観察はなかなか厳しいものとなりそうです。

太陽に最も近づく9月中旬には、約2.5等まで明るくなることが予想されています。これは、本来市街地でも肉眼で見える明るさなのですが、日の入り後間もない、空のまだ明るい時間帯であることと、非常に低い空でしか見えないことから、双眼鏡や望遠鏡を使っても観察自体が難しいかもしれません。

これらの予想は、太陽からの距離に相応した彗星活動(注3)の規模となった場合の明るさです。彗星活動の規模が予想外に大きく変化した場合には、予想よりも暗くて見えづらくなったり、逆に明るくなって見やすくなったりすることがあります。特にこの西村彗星のように、太陽にかなり接近する彗星では、予想以上に彗星活動が活発になって明るくなる場合もありますし、逆に太陽からの強烈な熱で彗星自体が崩壊してしまい暗くなる場合もあります。どちらの場合も興味深い現象の一つです。

- (注3)彗星は、氷(水、一酸化炭素、二酸化炭素などが凍ったもの)とダスト(ちり)が混じった天体です。彗星が太陽に近づき、太陽の熱によって氷がガス(気体)になる(昇華する)ときに、ガス自体やダストが彗星から放出されます。このような一連の現象を彗星活動と言います。一般的に太陽に近づくほど彗星活動は活発になり、明るくなります。

西村彗星の見え方(写り方)

彗星の見え方(写り方)は、個々の彗星ごとで異なりますし、また刻々と変化していきます。ここでは、西村彗星で想定される見え方の一例をご紹介します。

彗星は、恒星や惑星とは違い、ぼんやりとした姿で見られます。このぼんやりとした部分は彗星の「コマ」と呼ばれます。地平高度が非常に低くなる前の9月8日頃までは、望遠鏡や双眼鏡を使うことで、かすかながらもその様子を見ることができそうです(市街地から離れた暗い空の場合)。ただし、彗星の明るさや、彗星が低空に位置するための影響を考えると、肉眼で見るのは難しいと思われます。

一方、写真では、コマの部分がぼんやりしていながらも緑色っぽく写るかもしれません。これは彗星に含まれるガスの成分が輝いているものです。彗星が太陽に接近するにつれて、あまり色づかず、白っぽくぼんやりとした姿に写るようになるかもしれません。こちらは彗星から放出されたダスト(ちり)が太陽光で照らされているものです。

また彗星が太陽に接近するにつれて、コマから尾と呼ばれる細くたなびくように見える部分が発達することが考えられます。ただし尾を肉眼で見ることは難しく、また双眼鏡や望遠鏡を使ったとしても、わずかに見える程度だと思われます。西村彗星が近日点を通過する9月17日前後やその直後には、尾が最も発達する頃と考えられますが、彗星の位置が非常に低空であるため、やはり肉眼で見ることは難しいことでしょう。双眼鏡や望遠鏡でも、観察は厳しいと考えられます。

一方、適切に設定されたカメラを使用して撮影された写真では、少々伸びた尾が写し出せる可能性があります。彗星の尾には、ガス成分による尾(「イオンの尾」または「プラズマの尾」と呼ばれ、一般的に青っぽい)と、ダスト成分による尾(「ダストの尾」と呼ばれ、一般的に白っぽい)がありますが、彗星によって見え方(写り方)は異なります。また、2種類両方の尾が写ることもあります。

参照:

- 暦計算室ウェブサイト :「今日のほしぞら 」では、代表的な都市における西村彗星の位置を簡単に調べることができます。彗星を探すときには、星空の様子(惑星や星座の見え方)を参考にしてください。

- 基礎知識「彗星」:彗星とはどのようなものかを解説しています。

- 広報ブログ「新彗星を日本の天体捜索者が発見—西村彗星(C/2023 P1 (Nishimura))」:新彗星が発見された状況を紹介しています。

- 「西村栄男さんが発見した彗星 C/2023 P1 (Nishimura)(2023年8月)」:新天体関連情報(国立天文台)の記事です。