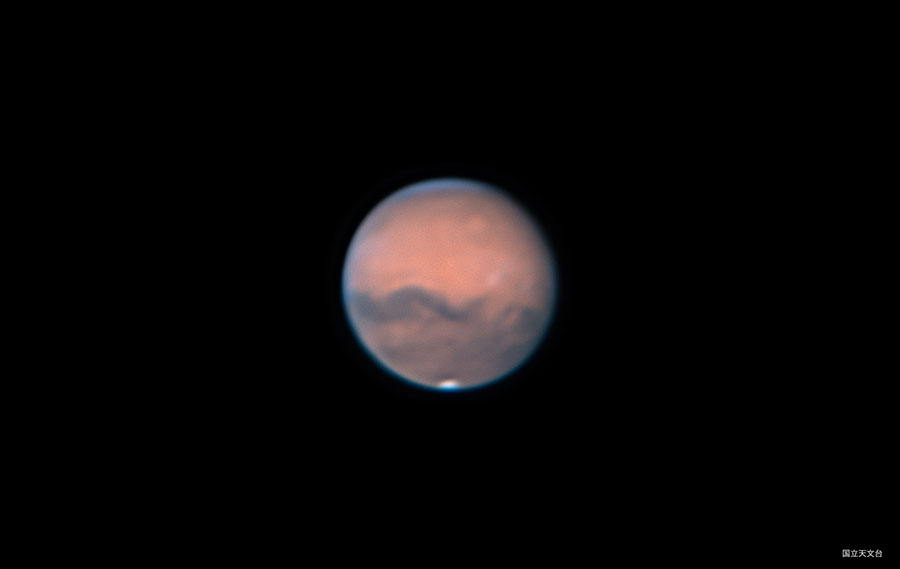

火星が地球に最接近(2022年12月)

画像サイズ:中解像度(2000 x 1265)

約2年ぶりの火星観望の好機

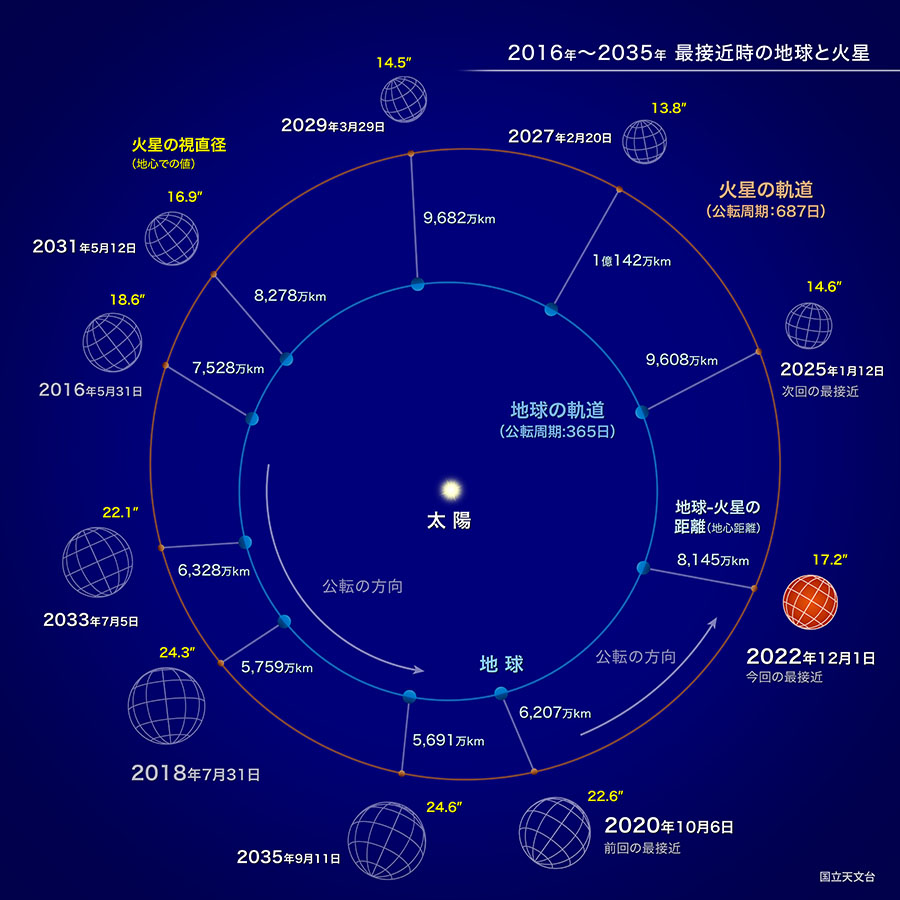

夜空で赤っぽく輝く火星は、地球の一つ外側を公転している惑星です。この火星が約2年2カ月ぶりに地球と接近し、観察の好機を迎えます。

今回の火星と地球の最接近は12月1日11時頃です(注1)。このときの火星と地球の間の距離は約8145万キロメートル(注2)で、これは最接近としては中くらいの距離と言えます。また最接近の時の火星の視直径(注3)は約17.2秒角で、これはいわゆる「大接近」(注4)と呼ばれた2018年7月31日の最接近時の約24.3秒角と比べると、7割程度に相当します。

最接近の頃の火星の明るさはマイナス1.9等です。ただ12月6日から9日頃の方が若干明るく、マイナス2.0等に達します(注5)。なお、11月中旬から12月下旬にかけてマイナス1.5等以上の明るさを保ちますので、比較的長い期間において夜空で目立って見えることでしょう。

深夜に空高く輝く火星

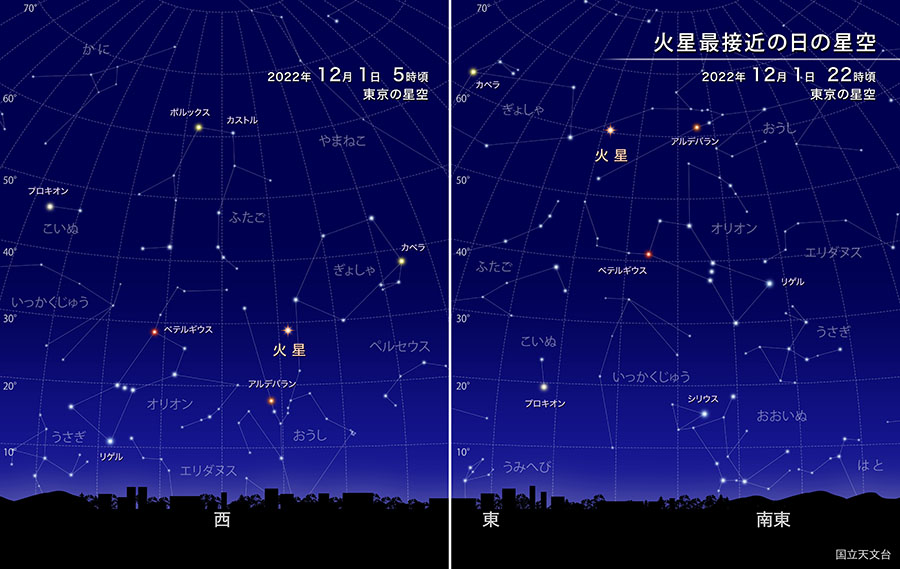

最接近の頃の火星は、夕方空が暗くなり始めた頃に東北東の低い空に見え始めます。時間とともに空の高い位置に昇っていき、真夜中の頃に南の高い空で南中(注6)します。その後は時間とともに西の空に移って高度を下げ、西北西の低い空で夜明けを迎えます。こうして、ほぼ一晩中観察することができます。

今回の最接近では、いわゆる大接近(注4)と呼ばれるような時と比べると、望遠鏡を使って見たときの火星の大きさや、その明るさでは、少々控えめなものとなっています。しかしながら、南中高度(注6)では約80度にまで達し(東京の場合)、天頂近くの高い空に輝く火星を見ることができます。これは太陽の通り道である黄道が最も北に寄っている付近で、火星が最接近することによります。観察する場所の近くに高い建物や高い木があっても、ほとんどの場合で邪魔されずに見ることができるでしょう。

なお、火星の星座の中での動きなどの話題は「火星が見頃、月が火星に接近(2022年12月)」のページで解説していますので、こちらもあわせてご覧ください。

- (注1)最接近の時間帯(12月1日11時頃)は昼間であり、火星も地平線の下で、日本から見ることはできません。日本の夜では、12月1日夜明け前(11月30日の深夜過ぎ)と、12月1日宵の頃が、最も近い火星を観察できるチャンスです。ただし、前後数日間で、距離(地心距離:注2)や、距離に伴う観察条件が大きく変わるわけではありません。 本文へ戻る

- (注2)地心距離で表した距離です。地心距離とは、地球の中心から対象天体(この場合は火星)の中心までの距離のことです。この解説ページでの「距離」は、全て地心距離を用いています。 本文へ戻る

- (注3)「視直径」とは、天体(この場合は火星)の見かけの直径のことで、度・分・秒の角度で表されます(1度=60分角、1分角=60秒角)。この解説ページでの視直径は、全て地心(地球の中心)からの値を用いています。今回の最接近時の火星は、最も大きく見える時でも約17秒角で、これは月の視直径(約30分角)の100分の1程度であり、肉眼で大きく見えるわけではありません。 本文へ戻る

- (注4)「大接近」は慣例で用いられる名称で、特に明確な定義はありません。また今回のような「中くらいの接近」のことを「中接近」と呼ぶことがありますが、やはり慣例的であり、特に明確な定義はありません。 本文へ戻る

- (注5)12月8日が火星の衝(地球から見て火星が太陽の反対側に位置すること)であり、衝の頃に特に明るく輝いて見える「衝効果」の影響によるものです。 本文へ戻る

- (注6)「南中」とは、天体(この場合は火星)が南の空で一番高くなり、真南の方角を通過することです。また、このときの地平線との角度を「南中高度」と言います。なお今回の火星の最接近の頃において、国内でも石垣島など一部地域では、天頂よりもやや北側を火星が通過します。本文へ戻る

(参照)

- 火星とは:火星についての詳しい解説です。

- 火星の接近:火星が地球に接近することについての詳しい解説です。

- 最接近一覧:「2003年から2100年までの火星最接近」及び「2003年から2300年まで火星最接近 近距離ベスト20」の一覧です。

- 火星 Q&A:火星についてのQ&Aです。

- 暦計算室ウェブサイト:国立天文台暦計算室の「こよみの計算」では、各地の日の出入り時刻、惑星の出入り時刻などを調べることができます。また暦象年表の「太陽系天体の出入りと南中」では、各地の惑星の出入り時刻、南中時刻、南中高度などを調べることができます。「今日のほしぞら」では、代表的な都市の星空の様子(惑星や星座の見え方)を簡単に調べることができます。