望遠鏡で観察しよう

望遠鏡で火星を観察しよう!

最接近の頃の火星は視直径が大きく、表面の模様(もよう)が観察しやすくなります。この頃の火星は、夜空でとても明るく輝いているため、肉眼でも火星が大きく見えるような気がします。しかし、最接近の頃でも火星の視直径は月の視直径の約80分の1と非常に小さく、実際は火星が丸い形をしているということや、視直径の変化までは肉眼では分かりません。望遠鏡を使うと、火星の視直径の変化の様子や表面の模様を観察することができます。

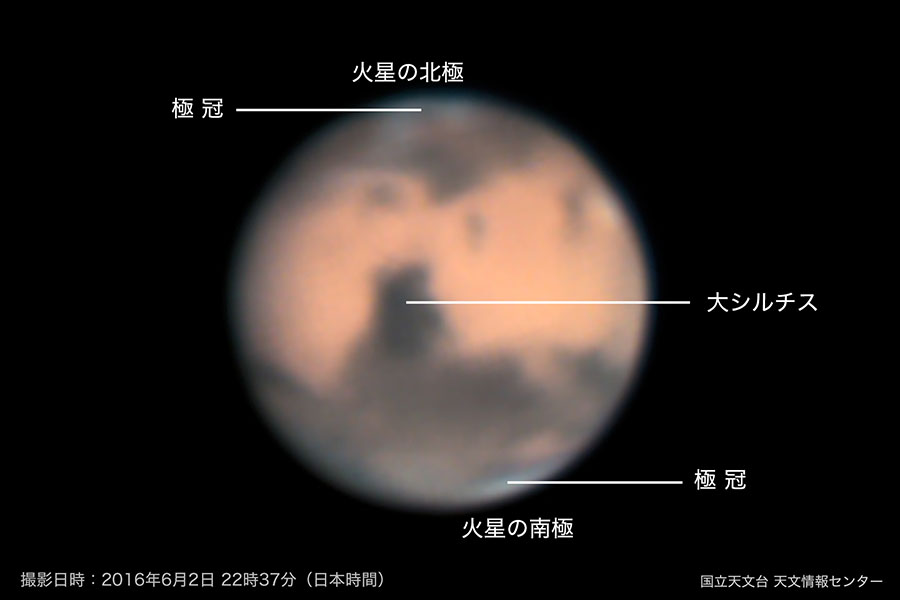

火星の表面には、岩石の成分の違いや地形の影響による黒っぽい模様がところどころにあります。最も大きく分かりやすい模様が「大シルチス」です。

これらの模様は、火星の自転に伴い24時間40分ほどで1周するため、観察する日時によって見える模様が違います。また、火星の表面で時折発生するダストストーム(砂嵐)などにより、模様が薄くなったり見えなくなったりすることもあります。

火星の北極と南極には、「極冠(きょくかん)」と呼ばれる白い部分があります。

自転軸が約25度傾いているため火星には地球に似た季節変化があり、極冠は季節による温度変化で大きくなったり小さくなったりします。今回の最接近の頃には、南極冠が地球からよく見える向きに火星の自転軸が傾いています。

このときの火星の南半球の季節は夏で、南極冠が小さい時期にあたります。

望遠鏡で見る火星は、写真とは違い模様がとても淡く感じられます。さらに、地球の大気の揺らぎのせいでゆらゆらと揺れています。しかし、じっと見ているとほんのわずかの間、大気の揺らぎが小さくなり火星の模様が見やすくなる瞬間があります。根気よく観察していると、その瞬間に火星の模様を捉えることができるかもしれません。しかし、観望会などで後ろにたくさんの人が並んでいるときは、望遠鏡を独り占めしないように気をつけましょう。