次回以降

次回以降の火星最接近はいつ?

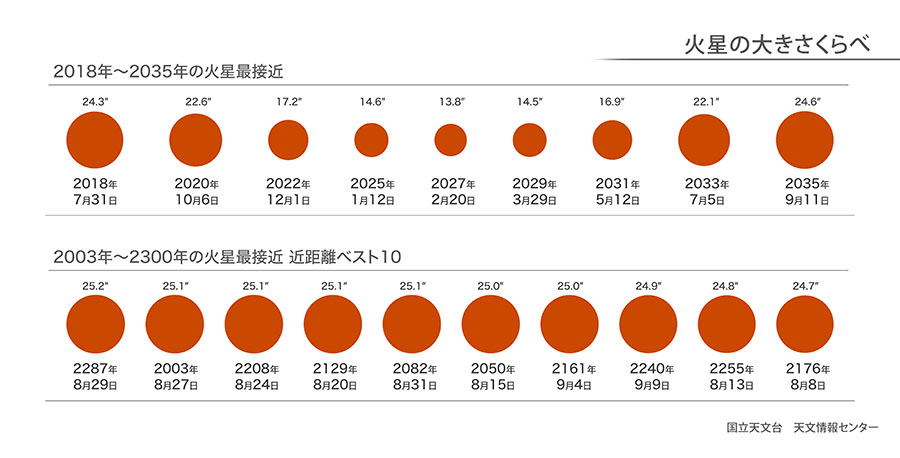

火星は地球との接近を約2年2カ月ごとに繰り返し、そのたびに観察の好機を迎えます。次回の最接近は2022年12月1日で、地球から火星までの距離は、今回よりも遠い約8145万キロメートルです。このときの火星の視直径は17.2秒角(月の視直径の100分の1以下)で今回よりもさらに小さく、明るさもマイナス1.8等となります。 次に火星の視直径が20秒角を超える最接近となるのは、2033年7月5日です。このとき、地球と火星は2020年と同じ程度に近づきます(距離6328万キロメートル、視直径22.1秒角、明るさマイナス2.5等)。さらに、2035年9月11日には、地球から火星までの距離は5691万キロメートルまで近づき、火星の視直径は24.6秒角(月の視直径の約76分の1)、明るさはマイナス2.8等となります。

上の図の上段のように、2018年から2035年までに起こる火星の最接近を比べると、火星の視直径に大きな変化があることが分かります。この中で、最も視直径が小さい2027年の最接近では、地球と火星との距離は1億キロメートル以上離れています(「基礎知識」の「最接近一覧」を参照)。にもかかわらず、火星の明るさはマイナス1.2等で、さそり座の1等星アンタレス(1.0等)、こと座の1等星ベガ(0.0等)や、土星(0等台)よりも、明るく輝きます。

一方で、上の図の下段のように、2003年から2300年までに起こる火星の最接近の中で、視直径が大きなときだけを比べると、視直径にはそれほど大きな違いがないことが分かります。2003年の最接近のときには、「このような距離にまで接近したのは6万年ぶり!」、「6万年に一度の天体ショー!」、「次回は284年後!」といった大きな数字ばかりが一人歩きをし、「火星は大接近の日しか大きく見えない」、「火星は6万年ごとに地球に近づく」、「火星の大接近はもう二度と見られない」などと誤解してしまった人もいました。今回は、2003年のときに比べると確かに火星の視直径は小さいですが、夜空で明るく輝く火星の姿は、私たちの目を大いに引くことでしょう。

ちなみに、2003年の最接近時の距離以上に地球と火星が接近するのは、2287年8月29日です。このときの地球と火星との距離は5569万キロメートル、火星の視直径は25.2秒角、明るさはマイナス2.9等となります。 「最近」、「最大」を比べたくなる気持ちはよく分かりますが、なぜこのような現象が起こるのか、その理由を知れば、夜空はもっと楽しく、興味深いものになります。このような話題をきっかけにみなさんが夜空を見上げ、星空や天文現象、そして宇宙への興味や関心を持つようになっていただければ、とても嬉しいです。