- 広報ブログ

秋空に並ぶ惑星を観望する―シリーズ・季節の天体 2025年9・10月

国立天文台三鷹では、毎月定例観望会を開催しています。このシリーズでは、定例観望会で取り上げた天体に着目して、それぞれの季節ならではの宇宙の見どころをご紹介します。

秋の空に輝きを加える惑星たち

秋が一気に深まった宵の空では、長らく頭上で輝きを誇ってきた夏の大三角が西に大きく傾き、東の空からはきらびやかな冬の星座のさきがけの星がもう昇っています。その狭間(はざま)で、南の空にぽつりと輝く「秋のひとつ星」フォーマルハウトが寂しげな印象を与えるのが秋の夜空ですが、今秋はもう一つの輝きが加わっています。土星です。土星のすぐ近くには、肉眼では見えない明るさで海王星も並んでいます。

9月27日(現地開催)、10月10日(オンライン開催)の定例観望会は、いずれも二つの惑星をテーマに開催されました。

土星の環が見せる“今年だけ”の姿

地球の約9倍の直径、約95倍の質量を持つ土星は、太陽系で2番目の大きさの惑星です。

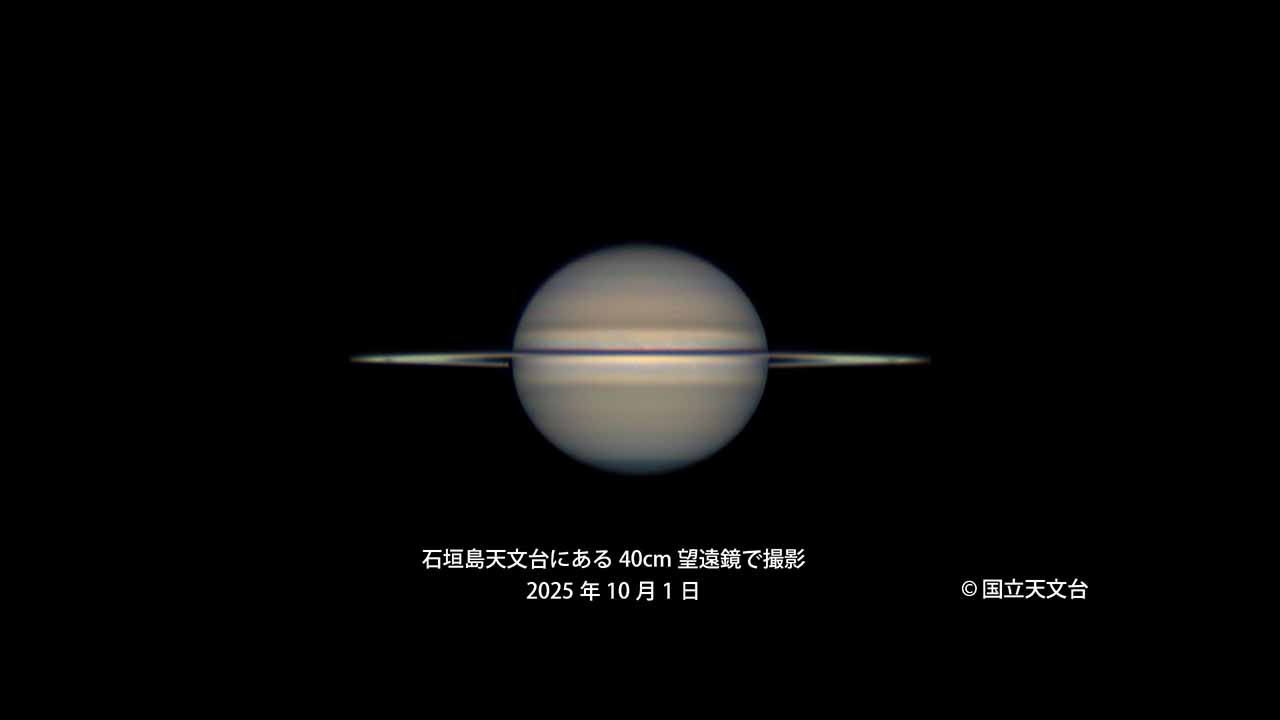

何よりも、大きな環(わ)を持つ姿が、天体観望の好ターゲットとなっています。地球から見える土星の環の傾きは、一公転の間に大きく変化します。2025年は真横から見る時期に当たり、環が非常に細く見える15年に一度のチャンスになっています(参照:「土星が見頃」星空情報|2025年9月)。

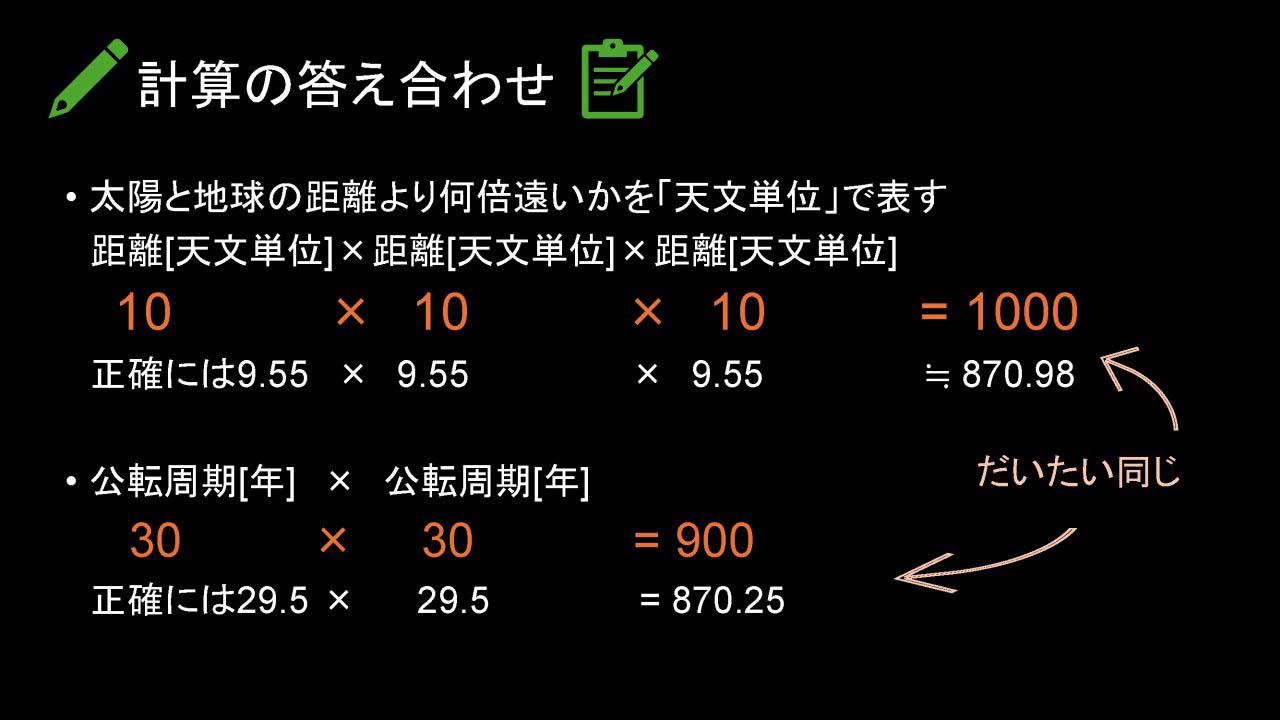

環の見え方が変化する約30年の周期は、地球よりも約10倍太陽から離れた距離にある土星が、太陽の周りを公転する周期です。この数字に着目して、太陽からの平均距離と公転周期の間に成り立つ「法則」を確かめてみましょう。ケプラーがすべての惑星の運動が従う規則を発見し、後にニュートンが万有引力の法則を導出したことで理論的な裏付けが成功し、天体力学が確立していきます。

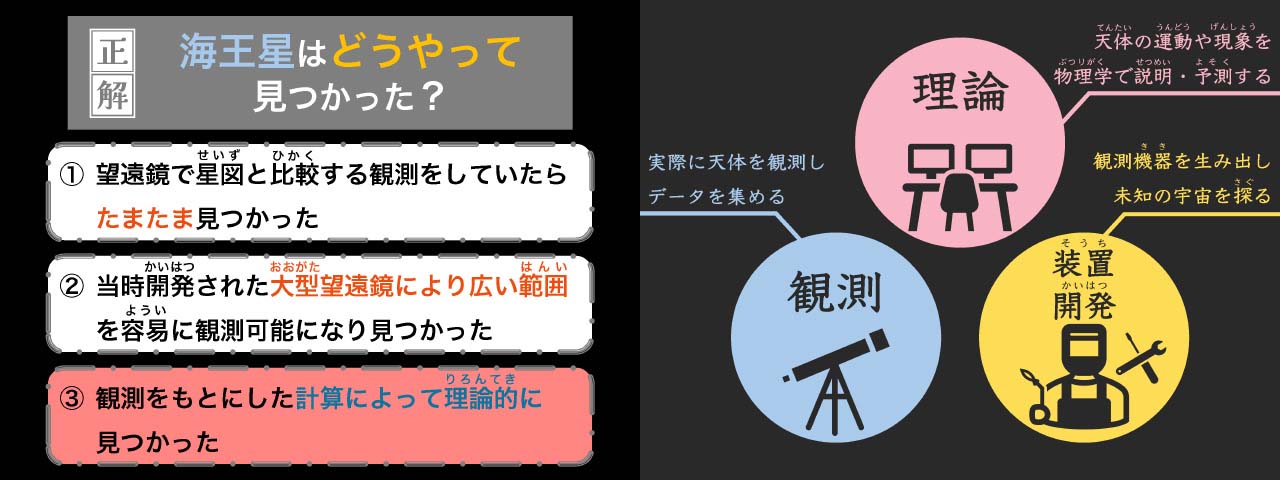

天体力学から発見された惑星

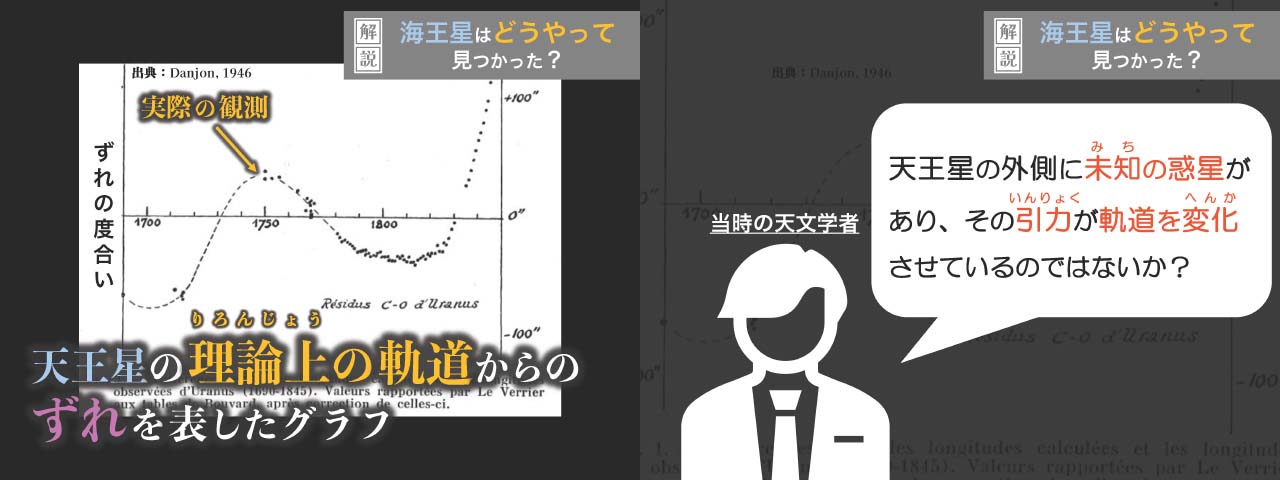

2025年の秋、海王星は双眼鏡で同一視野に入るほど近くに見えています。しかし、約8等級の暗さの惑星は肉眼で見ることはできません。海王星が、天体望遠鏡の登場によって確認できるようになったことは間違いありません。しかしそれだけではなく、この現在太陽系で知られている最遠の惑星は、天体力学の手法で発見されたことに歴史的な意義があります。1781年に天王星が発見されると、その軌道が詳しく調べられますが、理論上の位置と実際の観測には無視できない大きなずれがありました。そこで、天王星の外側に存在する「見えない惑星」の引力が軌道を変化させていると考えられるようになります。そして、計算によって予測された未知の惑星の位置を観測したところ、実際に新しい惑星が発見されたのです。

現在の天文学研究は、天体の運動や現象を物理学で説明・予測する「理論」、実際に天体を観測しデータを集める「観測」、そしてこれまでできなかった観測を実現する機器を生み出し未知の宇宙を探る「装置開発」の三本柱で「見えないものを見ようとする」営みです。「見えない惑星を見る研究」は、いまや太陽系の外縁だけでなく、太陽以外の恒星の周りを公転する太陽系外惑星を対象としても行われているのです。

オンライン開催だった10月の定例観望会は、アーカイブ映像でご覧いただけます。天候には恵まれず、今年ならではの土星の特徴的な姿をリアルタイムにお届けすることはできませんでしたが、これまでに50センチ公開望遠鏡で撮影した動画で、土星の環の見え方が年ごとに変化する様子や、海王星の姿をご紹介しています。解説もぜひじっくりお聞きください。

定例観望会について

国立天文台三鷹では、天体望遠鏡を通して季節ごとに楽しめる天体を見ながら、遠い天体の素顔を学ぶ「定例観望会」を開催しています。2025年度は、基本的に月に1回、実際に望遠鏡をのぞいて、あるいは画面に映し出された映像で観望する現地開催(定員・事前申し込み)とオンライン開催のスタイルを取り合わせて開催します。