- 広報ブログ

土星をめぐる輪舞

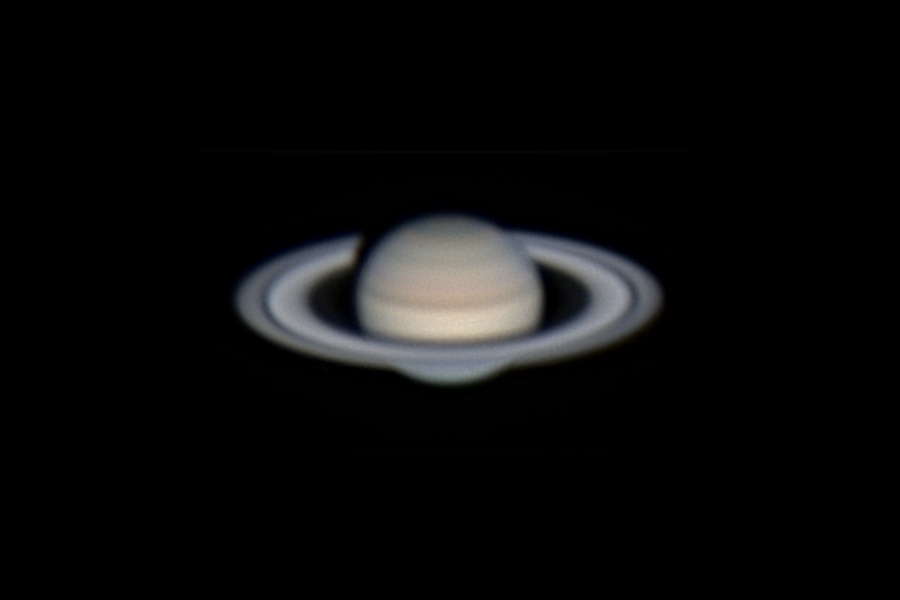

8月に「衝」を迎えた土星。20時頃の南東の空、わし座のアルタイルの下方にやや黄色みがかった落ち着いた輝きを見せています。環(わ)を持つ惑星として人気のある土星は、秋の間、天体観望の好ターゲットになるでしょう。

土星の環を発見した人々

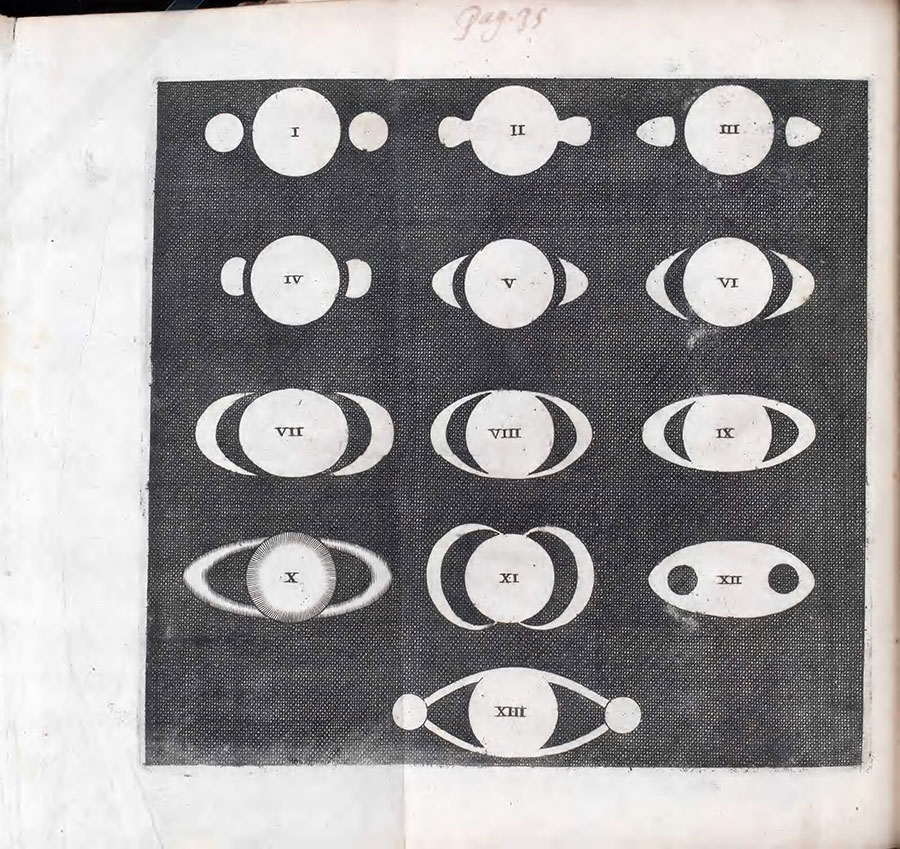

1610年、最初に天体望遠鏡による土星の観測記録を残したガリレイは、土星本体の両側に天体が並んで三つに見えたと記録しています。後年の観測では、両側に張り出した楕円形(だえんけい)の“耳”のようなものを記録しています。環(わ)をはっきりと確認するには望遠鏡の性能が不足していた時代でした。いずれの年もちょうど今年(2022年)の見え方に近い環の傾きだったようです(注1)。現代の望遠鏡でならば、小型のものでさほど高い倍率をかけなくても土星らしい姿を確かめることができます。

(注1)ここでは、環の開き方(傾きの大きさ)のみを比べており、環の南側・北側のどちらから見ているかは区別していません。

環の正体

土星の環には暗い溝(カッシーニの間隙(または空隙))が見られます。こうした間隙がいくつも存在することや、環の領域によって明るさや密度が違うことから、1800年代までには土星の環が一枚の円盤ではないことが分かってきます。

1859年、マクスウェルは、つながった円盤状の環は力学的に安定して存在しないことを示し、無数の粒子の群れが土星を周回していると推定しました。後に土星の環の回転速度が測定され、ケプラー運動(注2)に従って公転する物体の集まりであることが実際に明らかになったのです。現代の観測や力学計算によって、土星の環を構成しているのは、数センチメートルから数十メートルの大きさの水の氷(一部は岩石質)の粒子であることが分かっています。

(注2)ケプラーが発見した惑星運動に関する第3法則「天体の軌道半径の3乗と公転周期の2乗との比が一定」に従い、内側の物体ほど回転が速くなります。

環に肉薄した探査機

土星に探査機が送り込まれるようになると、地球からは見ることのできない環の鮮明な姿が見えてきます。1980年前後、パイオニア11号と、2機のボイジャー探査機が相次いで土星を通過(フライバイ)。特にボイジャー2号は、環の間隙にある小さな羊飼い衛星や細い環のねじれ、環全体に広がる放射状の模様(スポーク)など、土星の環に複雑な構造が生じている様子を撮影しました。

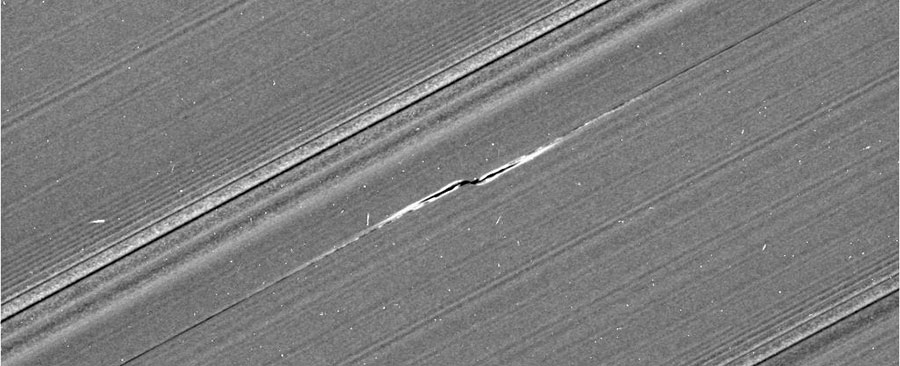

2004年から13年間にもわたって土星を周回・探査したカッシーニ探査機が環に肉薄して撮影した画像には、衛星から受ける重力で環の縁が波立っている様子や、環を伝わる密度波が作る筋状の“ストロー”構造など、それまで知られていなかった微細構造が写っていました。環の中で力学的作用を受け、粒子がかき乱されていたのです。

シミュレーションで探る粒子たちの輪舞

カッシーニ探査機が発見した環の微細構造の一つに「プロペラ構造」があります。航空機のプロペラのように対称に細長く伸びた小さな構造が、環の中に点在していたのです。この不思議な構造がどのように発生するのか、力学的な仕組みを知るのに欠かせないのが、コンピュータ・シミュレーションを用いた研究です。

国立天文台天文シミュレーションプロジェクトは、宇宙で起きる様々な現象を物理法則に基づいて再現するための専用計算機を開発、運用するとともに、シミュレーションの結果をよりよく理解するために、映像として可視化しています。

それでは、土星の環を構成する粒子の運動を計算で解き明かした一つの研究成果を、映像で見てみましょう。

土星の環の中で、“さざ波”のような「自己重力ウェイク構造」が現れては崩れています。小さな粒子同士が微弱な重力を及ぼしあって自ら塊に集まろうとするのと同時に、環の内側と外側で土星から受ける重力の差が塊を引き裂く力として働きます(潮汐(ちょうせき)作用)。その兼ね合いで絶えず発生する密度の揺らぎが、土星の環に広がっています。

その中に直径100メートル程度の小さな衛星が埋もれていると、特別に重い衛星の重力が、周囲の粒子の動きを乱し、環に小さな穴ができます。ところで、粒子は土星に近い内側ほど速く、外側ほど遅く周回しています(差動回転)。そのために穴が前後に引き伸ばされ、プロペラのような特徴的な模様を作っているようです。

これが、土星の環に現れるプロペラ状の構造を説明する一つのモデルです。しかし、本当に現象を説明できているのか、粒子の輪舞をめぐる科学的な議論は続きます。

関連リンク

- 2022年8月の星空情報

- 土星リングの力学(II. プロペラ構造)映像解説(国立天文台 4次元デジタル宇宙プロジェクト)

- [上記シミュレーション研究チームによる国立天文台の計算機を使用した関連研究成果] 小惑星カリクローを取り巻くさざ波の環(国立天文台 天文シミュレーションプロジェクト)

文:内藤誠一郎(国立天文台 天文情報センター)