- 広報ブログ

閏月が定まらない? 2033年の中秋の名月やいつに

太陽暦の歴史

1873年以降の日本はグレゴリオ暦(太陽暦)を用いています。1873年は明治6年にあたり、旧暦の明治5年12月に行われた改暦の直前、9月には新橋と横浜の間で初の鉄道が開通するなど、日本では急速に近代化が進んでいた時期です。グレゴリオ暦自体は、1582年にローマ法王グレゴリウス13世が改暦を命じてから、徐々に世界に広がっていました。16世紀に始まった暦を明治初めに導入した日本は、随分と遅いように思われますが、東方正教会に属するロシアは20世紀に入ってからの導入となっており、現代では世界標準となっているグレゴリオ暦も、当たり前に世界で使われるようになったのは最近のことだと分かります。

旧暦の扱い

それでは、明治5年以前の日本はどのような暦を用いていたのでしょうか。

月の満ち欠けの周期を1カ月とし、閏月(うるうづき)をおよそ3年に一度挿入することで太陽年からのずれを補正していた、各種の太陰太陽暦です。特に太陽暦への改暦直前までは、西洋から直接仕入れた最新天文学に基づく、日本独自の暦である天保暦(てんぽうれき)を用いていました。

現在の日本でいう「旧暦(注)」は、天保暦に倣ったものです。中秋の名月や伝統的七夕(たなばた)のように、旧暦に相当する日付で伝統的な行事が決まることもあります。

ただし、1873年以降の日本はグレゴリオ暦を用いており、公的機関が発表する暦はそちらに準拠します。このため、万一旧暦の閏月の入れ方などに問題が生じても、見解を発表する公的機関は存在しないこととなります。

旧暦の規則

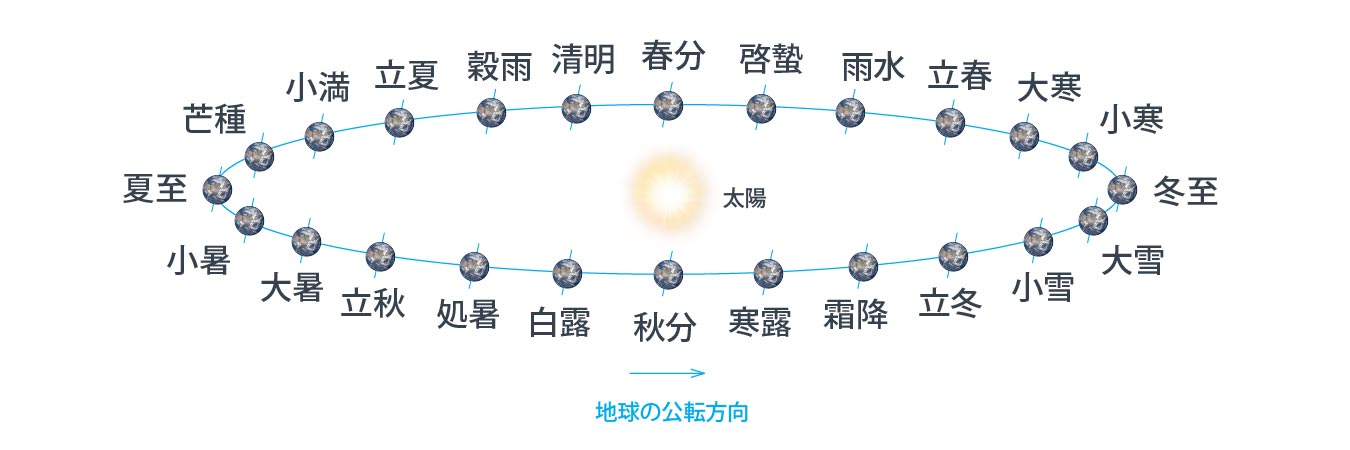

太陰太陽暦では、どのように閏月を挿入するかを決める必要があります。天保暦では、以下の条件を満たすように閏月を決定していました。

- 中気(二十四節気のうち、二至二分など偶数番目のもの)を含まない月を閏月の候補とする

- 冬至を含む月は11月とする

- 春分を含む月は2月とする

- 夏至を含む月は5月とする

- 秋分を含む月は8月とする

厄介ではありますが、地球が太陽の周りを楕円(だえん)軌道で公転していることから、太陽に近づく冬に中気の間隔が短くなり、旧暦の1カ月に中気が2つ入ることがあります。この場合、最初の一項目だけでは、閏月が定められなくなります。これを防ぐために、上記のように一部の月に優先順位を設ける規則を加えました。

旧暦2033年問題

2033年から2034年にかけて、中気の2つ入る月が2つ、中気の入らない月が3つ生じる状態になります。天保暦の条件に従うと、秋分を含む月(天保暦の条件で8月)と冬至を含む月(同11月)の間が1カ月しかなくなり、9月と10月を確定できなくなります。これが旧暦2033年問題です。この問題は天保暦が採用されてから初めて起こるものです。

この場合、閏月の入れ方は3つ考えられます。

- (1)冬至(11月)を優先して閏11月を11月の後に挿入

- (2)冬至(11月)を優先して閏1月を(翌年)1月の後に挿入

- (3)秋分(8月)を優先して閏7月を7月の後に挿入

| 朔 | 中気1 | 中気2 | 案(1) | 案(2) | 案(3) |

|---|---|---|---|---|---|

| 2033年7月26日 | 処暑(8月23日) | 7月 | 7月 | 7月 | |

| 2033年8月25日 | 8月 | 8月 | 閏7月 | ||

| 2033年9月23日 | 秋分(9月23日) | 9月 | 9月 | 8月 | |

| 2033年10月23日 | 霜降(10月23日) | 10月 | 10月 | 9月 | |

| 2033年11月22日 | 小雪(11月22日) | 冬至(12月21日) | 11月 | 11月 | 10月 |

| 2033年12月22日 | 閏11月 | 12月 | 11月 | ||

| 2034年1月20日 | 大寒(1月20日) | 雨水(2月18日) | 12月 | 1月 | 12月 |

| 2034年2月19日 | 1月 | 閏1月 | 1月 | ||

| 2034年3月20日 | 春分(3月20日) | 2月 | 2月 | 2月 |

このように、天保暦の条件を少し緩めれば、旧暦2033年問題の回避案を作ることはできます。

ですが、どれか一つに絞ろうとしても、まず冬至と秋分の優先順位を決める必要があり、冬至を優先したとしても、(2)案が生じます。先に述べた通りに、これを指定する公的機関もありません。

参考リンク:旧暦2033年問題について(暦計算室トピックス)

旧暦2033年問題の捉え方

日常生活はグレゴリオ暦で動いているため、直接の影響は少ないかもしれませんが、たとえば2033年の中秋の名月の日は、(1)案であれば9月8日となり、(3)案であれば10月7日で、1カ月の違いが生じてしまいます。

それでは、中国の旧暦にあたる時憲暦(じけんれき)ではこの問題は生じるのでしょうか。

時憲暦では、冬至を含む月から次に冬至を含む月までに13カ月ある場合に、中気が入らない最初の月を閏月とする、と定められています。なので、冬至を含む旧暦の11月の次に中気を含まないのは翌月なので、閏11月を挿入する(1)案で確定し、問題は起こりません。

歴史的に編暦では冬至が優先されてきた経緯もあるため、上記に倣い(1)案とするのも良いかもしれませんが、現状では(2)、(3)案も排除ができないところです。

太陽暦を採用するまでの日本の暦の歴史は、天体の運行と向き合い続けた地道な努力の歴史でもあります。この記事を機に、皆様が暦や天文学に興味を抱いてくださることを願っています。