- 広報ブログ

改暦150周年企画(後編):時代の変化と日本の暦―近世・近現代―

独自に進化する日本の暦

江戸幕府が成立して平和な時代が到来、暦と天象のずれに関心が向かうようになり、新しい暦法の研究が盛んになりました。この頃に現れたのが、小説『天地明察』の主人公、渋川春海(しぶかわはるみ)です。当初春海は、中国暦の最高峰であった授時暦(じゅじれき)の使用を支持しますが、同暦法にも欠点があることを見いだし、日本独自の「大和暦」を完成させます。貞享元年(1684年)、大和暦による予測と、月や惑星の観測結果の比較等により、その正確性は立証され、朝廷に認められた大和暦は「貞享暦(じょうきょうれき)」と呼ばれるようになりました。

同年12月には、春海は司天官(天文方)に任じられることになりました。これにより、天文方を中心とした新たな編暦体制が確立します。春海は、一連の流れに貢献した陰陽頭(おんようのかみ)の土御門泰福(つちみかどやすとみ)を「千古に踰ゆ(せんこにこゆ)」(永遠に超えることはできない)とたたえ、自身はあくまで天文生(てんもんしょう)として教えを請う立場であるという形を貫きました。土御門家に対しても、全国の陰陽師を統括する権利を与える等、朝廷をたてる姿勢を見せたことは印象的でしょう。

その後、徳川吉宗による西洋天文学導入による改暦の試みが見られますが、天文方にその力はなく、陰陽寮(おんようりょう)により編暦の主導権が掌握されます。しかし、当時の陰陽寮にも十分な力はなく、宝暦暦(ほうりゃくれき)へ改暦したものの、宝暦13年9月の日食を暦に記載しないという失態をおかします。そして再び、天文方による改暦へと流れていきますが、修正宝暦暦も微修正をしたにとどまりました。

日本の暦への西洋科学導入

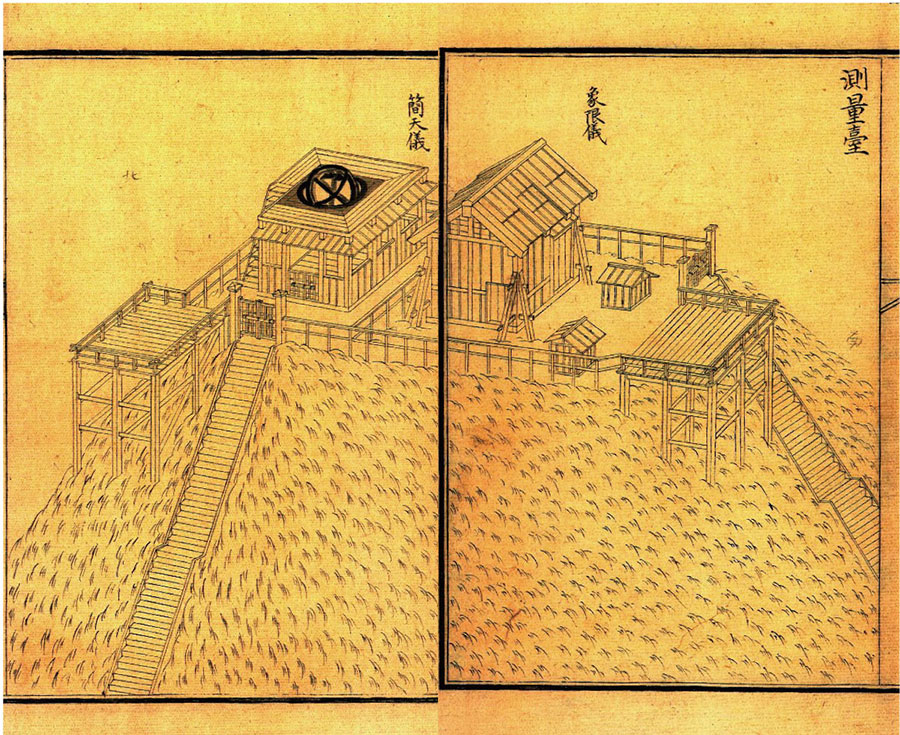

一方、地方では多数の暦算家が台頭していました。寛政7年(1795年)に、その中から高橋至時(たかはしよしとき)が天文方に抜擢(ばってき)され、翌年には改暦御用を任じられます。至時は、ケプラーが発見した楕円運動理論が記載された中国の天文暦学書『暦象考成後編』を理解するほど有能であり、土御門家と改暦の相談を行うとともに、足立信頭(あだちのぶあきら)らと京都西三条台の改暦所で観測に従事しました。この努力により、寛政9年(1797年)に、寛政暦(かんせいれき)が誕生しました。寛政暦は、「暦象考成」を基に構成された太陰太陽暦であり、間接的に西洋天文学を取り入れた、初めての日本の暦となりました。

渋川景佑(しぶかわかげすけ)が天文方の任につくと、西洋の天文書『ラランデ暦書』に基づいた『新法暦書』を完成させ、幕府に献上しました。この暦は寛政暦よりも正確に金環日食を予測したため、これらを基に改暦がなされました。日本最後の太陰太陽暦法である天保暦(てんぽうれき)の誕生です。

文明開化と日本の暦

明治維新により、編暦担当部署も二転三転を繰り返すことになります。明治元年(1868年)には、再び土御門家が編暦を担うことになりますが、当主の土御門晴雄(つちみかどはるお)が死去。明治3年(1870年)には大学に天文暦道局が設置されますが、大学廃止などを経て星学局となります。後に、晴雄の跡を継いでいた和丸(後に晴榮(はれなが))らが編暦担当の任を解かれ、長く続いた土御門家と暦の関係は途絶えることとなりました。編暦担当の混乱は、明治9年(1876年)に、いったん内務省に収束します。しかし再び、天文台建設をめぐる海軍省・内務省・文部省の混乱期を迎え、明治21年(1888年)に東京天文台が設立されることで、ようやく収拾しました。

混乱の中でも改暦は進んでいました。明治5年12月3日を明治6年(1873年)1月1日とし、現代の暦である「太陽暦」が採用されます(太陽暦を新暦、天保暦を旧暦と呼ぶこともあります)。時刻についても、1日を24時間とする定時法が採用されました(東京時刻)。以前の太陰太陽暦は2ないし3年に1回「うるう月」を入れなければならず、その前後で季節と食い違いが生じます。また、「うるう月」の入り方も複雑でした。一方、太陽暦のほうが季節とのずれが少なく、「うるう年」のルールも単純です。また、諸外国と同じ暦の方が外交上も便利であり、時代が変わったことを内外に印象付ける役割も果たしました。西洋に追いつこうという意図を持つ明治日本にとって、改暦は合理的であったと言えるでしょう。余談ですが、同時期の西暦1872年に、東京の新橋と横浜の間(距離29キロメートル)を走る日本初の鉄道が開業していることからも、この国が急ぎ近代化を目指していたことがうかがえます。

受け継がれる暦の歴史

暦書調製と天象観測(時の測定、報時も含む)を業務とした東京天文台は、東京府麻布区飯倉(当時)に作られました。大正12年(1923年)に関東大震災が起こったことから、光害対策として大正3年(1914年)より移転工事が始まっていた北多摩郡三鷹村大澤(当時)へと、大正13年(1924年)に急ぎ移転。その後いくつかの体制の変化を経験しつつ、現在の国立天文台に至ります。

暦の計算は、現在も国立天文台で行われています。官報として国民に知らされる「暦要項(れきようこう)」や、1925年刊行の『理科年表』の暦部、1946年刊行の『暦象年表』など、前編の冒頭で触れた暦の情報は、今も国立天文台の暦計算室(れきけいさんしつ)が中心となって発信しています。

(補足) 歴史的用語のよみがなについて:本稿では、多くの歴史的な用語を取り上げています。ここでは「陰陽寮」や「易博士」などの機関や官職などの名称、「安倍晴明」などの人名に、代表的と思われるよみがなを付しています。ただし、漢字表記に基づく漢音の読み方のほかに、和名や異なる読み方の慣習もあり、一通りに定められるものではありません。

関連リンク

文:柴田雄(国立天文台 天文情報センター 暦計算室)