- 広報ブログ

初のハイブリッド開催!「三鷹・星と宇宙の日2022」

2022年10月28日(金曜日)と10月29日(土曜日)に「三鷹・星と宇宙の日2022」を開催しました。3年ぶりの現地開催とオンラインイベントによる、初のハイブリッド形式となりました。

「三鷹・星と宇宙の日」は、自然科学研究機構 国立天文台、自然科学研究機構 アストロバイオロジーセンター、東京大学天文学教育研究センター、総合研究大学院大学天文科学専攻の4つの機関が主催する三鷹地区の特別公開イベントです。普段は一般に公開されていない研究施設を公開し、研究内容の展示や講演会等を開催することにより、研究者、技術者らと参加者が直接触れ合う場として1年に1度実施しています。

今年度は、初めて事前申込制の人数制限を導入し、感染症対策を施したうえで3年ぶりの現地開催を復活させました。一方、一部の企画をオンライン開催に限定し、安全で、かつ広くみなさんと触れ合うことができるような開催形式としました。

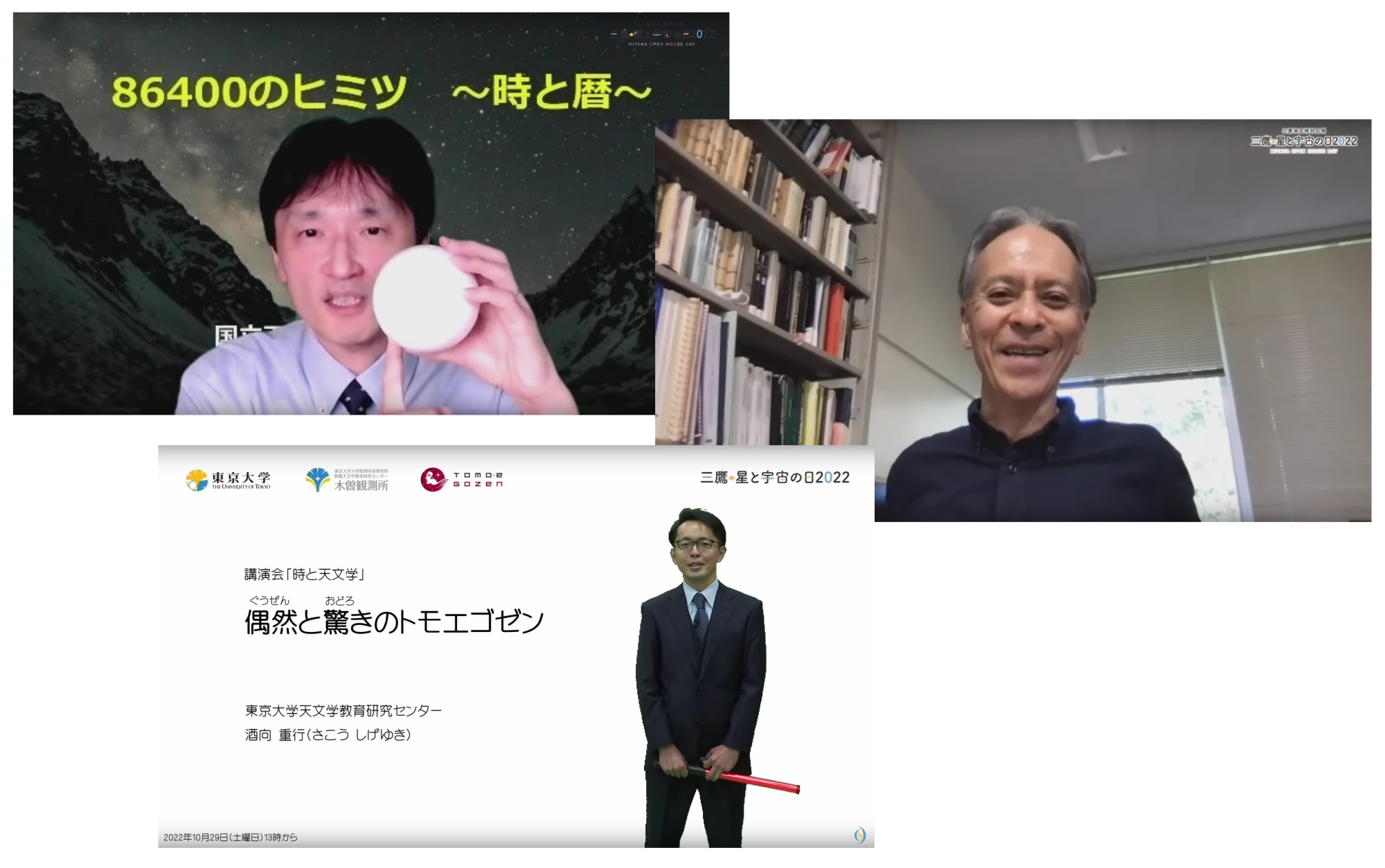

メイン講演会はオンラインで開催

1つのテーマに沿って専門家が解説する10月29日のメイン講演会は、今年もオンライン配信としました。一方で、28日の夜にも配信し、視聴機会を増やすことを試みました。

今年のテーマは「時と天文学」です。実は、カレンダーの元になる暦書を編纂(へんさん)することや、日本の中央標準時を決定し信号として示すことは、国立天文台の大事な役割です。また時間とともに刻々と変化していく事象を観測する時間軸天文学(タイムドメインアストロノミー)は、天文学研究のトレンドの1つです。そこで「時」と「天文学」の関わりについて、3つの視点での講演会をお届けしました。講演は、質疑応答も含めてアーカイブ映像で視聴できますので、ご覧ください。

- 『86400のヒミツ ~時と暦~』 布施哲治 (国立天文台 先任研究技師)

- 『タイムドメインアストロノミー ~時間軸天文学いろいろ~』 関井隆 (国立天文台 特任教授、総合研究大学院大学 教授)

- 『偶然と驚きのトモエゴゼン』 酒向重行(東京大学 准教授)

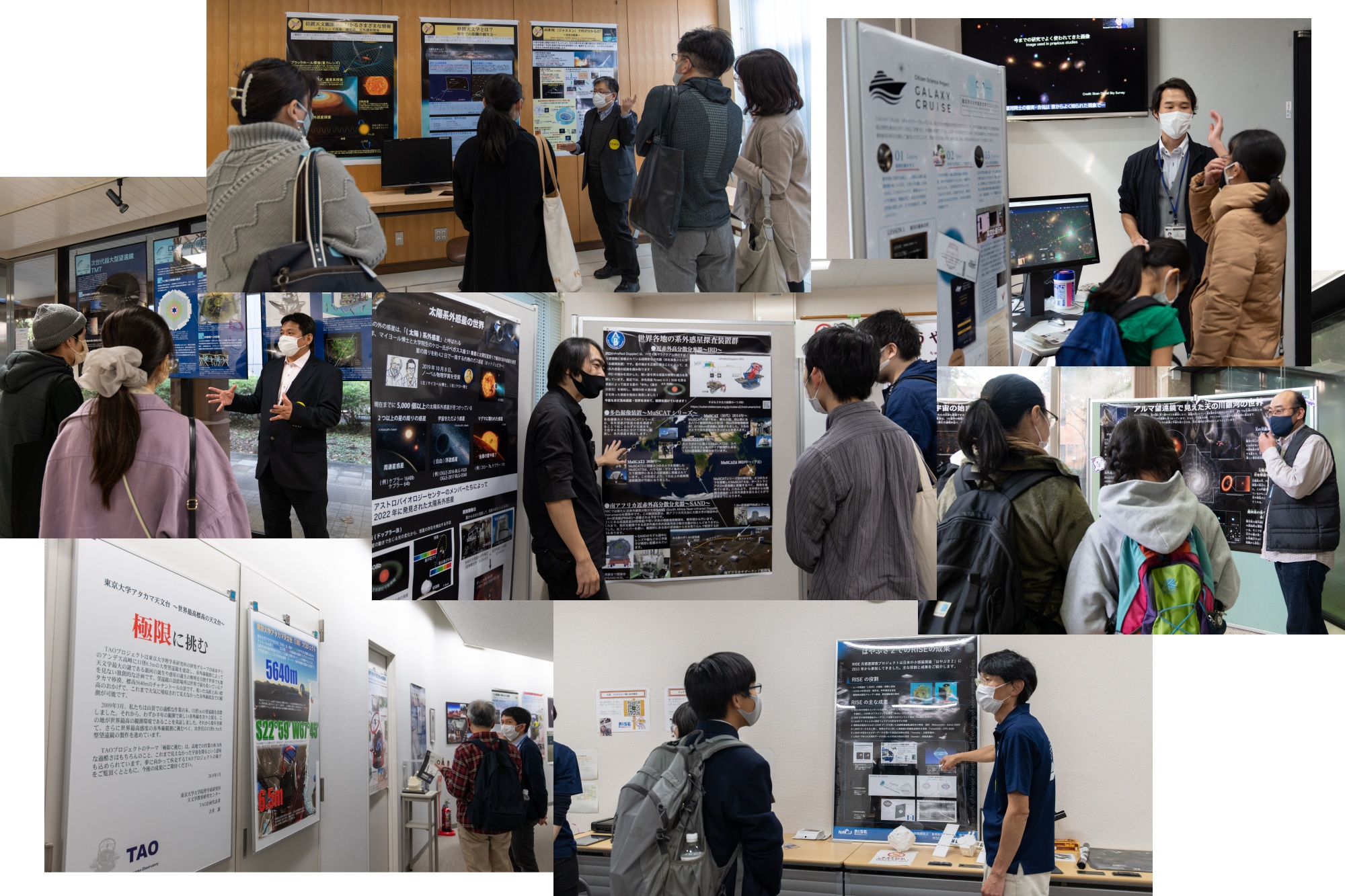

3年ぶりに三鷹キャンパスで現地開催!

「密」は困るのですが、閑散とし過ぎるのも楽しみが減ってしまいます。不安はあったものの、どの企画でも良い雰囲気の盛り上がりが見られ、ほっとしました。

研究成果や計画、観測技術といった内容のポスターを前に、研究者や技術者、広報担当者が並ぶ姿は、さながら学会のポスター発表の場のようですが、この場の主役はもちろんご参加のみなさま。興味や疑問の内容に応じ、熱心な解説が繰り広げられました。3年ぶりとあって、自然と説明に力が入りました。

体験企画も復活です。光を七色に分ける分光器を工作したり、太陽系外の惑星を想像してエイリアンを描いたり。映像を使ったミニ講演や、中にはVTuber(ブイチューバー)による映像解説もありました。他にも、アルマ望遠鏡の一部や、ブラックホールになりきる記念撮影など、工夫を凝らした企画が繰り広げられました。

多くの歴史的な施設は普段も一般公開していますが、太陽塔望遠鏡の中に入ることができるのは、この三鷹・星と宇宙の日の時だけ。参加者が列を作りました。

なお、キャンパスに隣接する「三鷹市星と森と絵本の家」では、「三鷹市星と森と絵本の家秋まつり2022」が開催されました。入場制限は特に設けられず、親子連れを中心としたにぎわいが続きました。

充実したオンライン企画!

「密」を避けるという意図だけでなく遠方にも広く届けたい思いで、あえてオンラインでの開催を選んだものもあり、充実した企画をお届けできたと思います。生中継や、現地開催の企画とのコラボレーションで、オンラインでも現地で参加しているように楽しめる企画もありました。

おすすめの特設サイト・特設コンテンツ

一部のコンテンツを除き、三鷹・星と宇宙の日以降も公開されています。現在も閲覧・視聴ができる特設サイトや特設コンテンツを抜粋してご紹介します。

- オンライン「宇宙,作ってます」(国立天文台 天文シミュレーションプロジェクト・4次元デジタル宇宙プロジェクト)

- 国立天文台に来たなら太陽の〇〇は知っときな!(国立天文台 太陽観測科学プロジェクト)

- 次期太陽観測衛星SOLAR-Cの紹介(国立天文台 SOLAR-Cプロジェクト)

- 技術で未来を変えていく。(国立天文台 先端技術センター)

- メイキング・オブ・HSC銀河さがしゲーム(国立天文台 天文データセンター)

- オンラインでも来て!見て!図書室2022(国立天文台 天文情報センター 図書室)

この他にも多くのコンテンツが閲覧できますので、詳しくは特設サイトの「オンライン」のページをご覧ください。

事前申込制でもあり、現地開催の参加者は419名でした。今後さらに感染症が落ち着き、来年度こそ制限なく参加いただける「三鷹・星と宇宙の日」にできるよう、私たちも願っています。そしてこれまで以上に、多くの方に足を運んでいただきたいと思います。ぜひご期待ください。

関連リンク

文:佐藤幹哉(国立天文台 天文情報センター)