ほしぞら情報 2016年7月

月が火星、土星に接近

火星、土星が観察の好機!

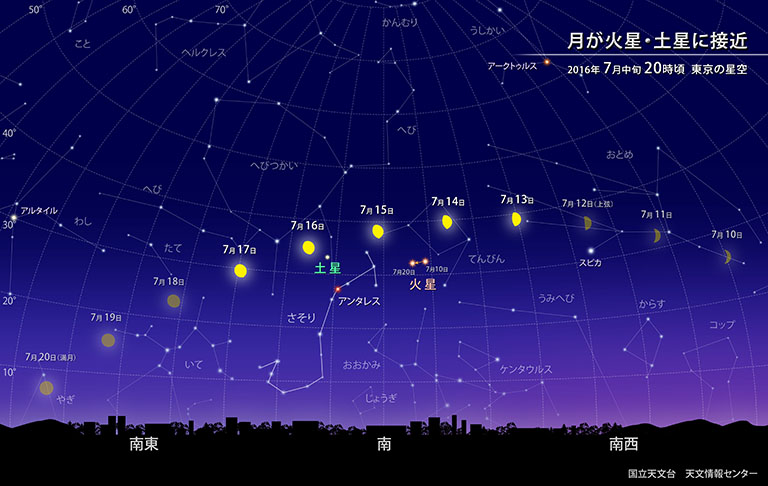

5月末に地球に最接近した火星の見頃が続いています。火星は、日の入り後の南の空に見えています。火星の少し東側には、土星も見えています。7月14日から16日にかけて、火星と土星の近くを月が通り過ぎていくようすを観察することができます。

土星よりも少し低い位置には、さそり座の1等星アンタレスが赤く輝いています。 火星は西から東へと星空の中を移動し、7月から8月にかけて、少しずつアンタレスに近づいていきます。アンタレスとは「火星に対抗するもの(アンチ・アレス)」という意味です。火星とアンタレスが赤さを競い合いながら近づいていくようすをお楽しみください。

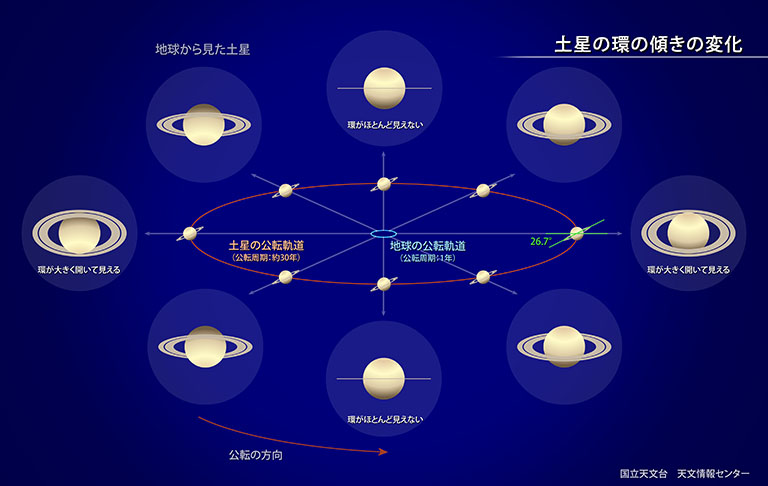

また、6月3日に衝となった土星が、観察の好機を迎えています。土星の環は、小型望遠鏡でも観察することができます。今年は、環が大きく開いた土星の姿を観察することができます。土星は公転面から26.7度傾いた状態で、太陽のまわりを約30年かけて公転しています。このため、地球から見た土星の環の傾きは「真横→傾きが北に最大→真横→傾きが南に最大→真横」を約30年で繰り返します。そして、土星の環の傾きは、その半分の約15年周期で変化していくように見えるのです。望遠鏡をお持ちでない方は、この機会に科学館や天文施設などで開催される観望会に参加してみてはいかがでしょうか。

参照:暦計算室ウェブサイト

国立天文台暦計算室の「こよみの計算」では、各地の日の出入り、月の出入り、月齢などを調べることができます。代表的な都市での惑星や月の見え方は、国立天文台暦計算室の「今日のほしぞら」で調べることができます。こよみ用語解説の天象の項では、最大離角、衝、合、留などの惑星現象の用語について解説しています。