TMTとは

TMT(Thirty Meter Telescope、30メートル望遠鏡)は、現在建設計画を進めている口径30メートルの光学赤外線・超大型天体望遠鏡です。日本(自然科学研究機構)、米国(カリフォルニア大学・カリフォルニア工科大学)、カナダ(国立研究機構)、インド(科学技術庁)の国際協力事業で建設を進めています。米国では連邦予算による米国国立科学財団(NSF)の正式参加の準備を進めており、現在は米国天文学大学連合(AURA)が準メンバーとして参加しています。日本は望遠鏡本体構造の製作と、光を集める主鏡分割鏡、観測装置の製作という重要な部分を担います。完成すれば、これまでになく高い解像度と感度を実現します。

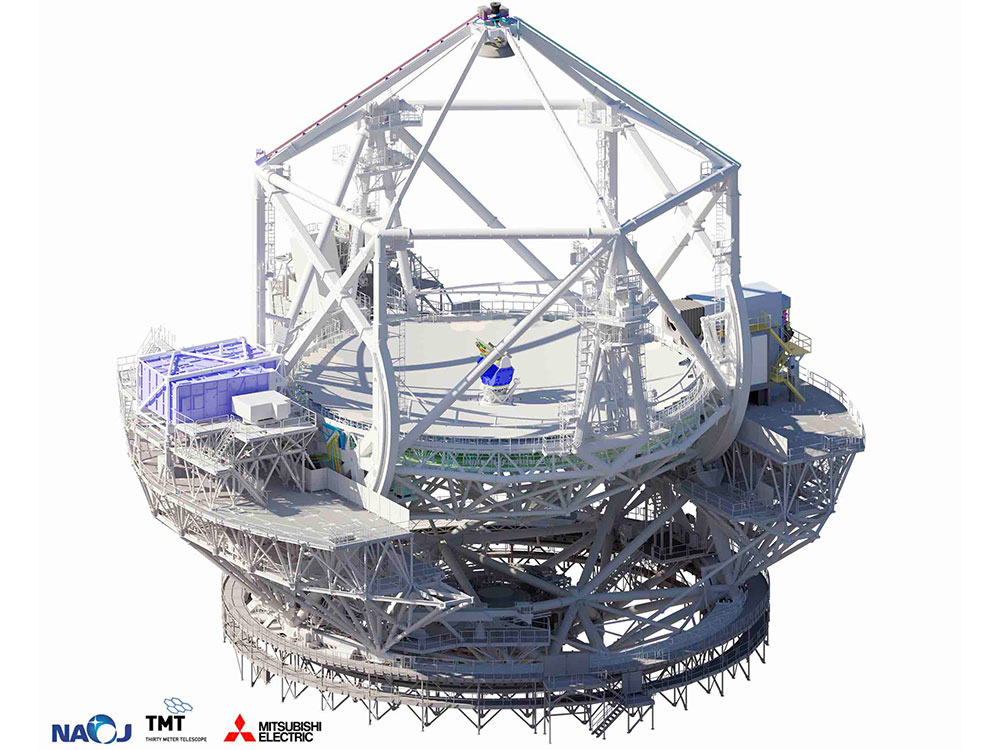

TMTの最大の特徴は、その巨大な主鏡にあります。その名の通り直径30メートルの主鏡は、492枚の小さな六角形の鏡を組み合わせて作られる複合鏡です。この主鏡の集光力を生かすため、大気のゆらぎをリアルタイムで補正する補償光学装置などの、最先端の技術がTMTには導入されます。IRIS(近赤外線撮像分光装置)、WFOS(可視広視野多天体分光装置)、MODHIS(多目的回折限界近赤外高分散分光器)など、TMT完成後に稼働予定の第一期観測装置の開発も進んでいます。

研究

TMTが完成すれば、光学赤外線天文学の新しい世界が開けます。最遠方にある宇宙初期の銀河や初代星(ファーストスター)の探索、多数の銀河や恒星の効率的な分光観測、太陽系外惑星の直接撮像や分光観測といった、これまですばる望遠鏡などが切り開いてきた多くの研究が、TMTによって一気に進むことが期待されています。

スペック

| 主鏡口径 | 30メートル(492枚の分割鏡) |

|---|---|

| 光学系 | リッチー・クレチアン式 |

| 焦点 | 変則ナスミス焦点 |

| 合成焦点距離 | 450メートル |

| 視野 | 15分角 |

| 主鏡F値 | 1 |

| 回折限界 | 8ミリ秒角(波長1マイクロメートル) |

| 観測波長 | 0.31~28マイクロメートル |

| 主な観測装置 | IRIS(近赤外線撮像分光装置) WFOS(可視広視野多天体分光装置) MODHIS(多目的回折限界近赤外高分散分光器) |

歴史

| 2005年(平成17年)4月 | ELT(Extremely Large Telescope)プロジェクト室発足 |

|---|---|

| 2009年(平成21年)7月 | TMTの建設地をハワイ・マウナケアに決定 |

| 2010年(平成22年)4月 | ELTプロジェクト室をTMTプロジェクト室に改称 |

| 2012年(平成24年) | TMTプロジェクト室をTMT推進室に改称 |

| 2013年(平成25年) | 最初の分割鏡ガラス材が完成 |

| 2014年(平成26年)5月 | TMT国際天文台の設立 |

| 2014年(平成26年)8月 | 文部科学省「学術研究の大型プロジェクトの推進に関する基本構想 -ロードマップ2014-」に掲載 |

| 2015年(平成27年) | 非球面研磨の量産開始 |

| 2016年(平成28年)12月 | 望遠鏡本体構造 詳細設計審査 完了 |

| 2017年(平成29年)9月 | 近赤外線撮像分光装置 IRIS 基本設計審査 完了 |

| 2019年(令和元年)8月 | TMT推進室をTMTプロジェクトに改称 |

| 2023年(令和5年)12月 | 文部科学省「学術研究の大型プロジェクトの推進に関する基本構想 -ロードマップ2023-」に掲載 |