アルマプロジェクトとは

アルマ望遠鏡は、日本が主導する東アジア、北米、欧州南天天文台加盟国およびチリの国際協力によってチリに建設された巨大電波望遠鏡です。口径12メートルおよび7メートルの合計66台のパラボラを組み合わせ、ミリ波やサブミリ波という波長の短い電波で天体を観測します。国際協力の東アジアの窓口となるのが、東アジア・アルマ地域支援センターです。東アジア・アルマ地域支援センターは、東アジア地区の研究者コミュニティによるアルマ望遠鏡を使った観測研究を支援するために、エンジニアリング・開発・コンピューティング・科学観測支援・研究振興・広報など、さまざまな活動を行っています。

国立天文台の内部組織である「国立天文台アルマプロジェクト」は、東アジア・アルマ地域支援センターの機能に加え、チリ現地での活動の調整や将来計画立案、予算要求などを行います。国立天文台アルマプロジェクトは、国立天文台の本部がある三鷹キャンパス(東京都三鷹市)に設置されています。約90名のスタッフが、主に国立天文台三鷹のALMA棟で研究活動と支援業務を行っています。

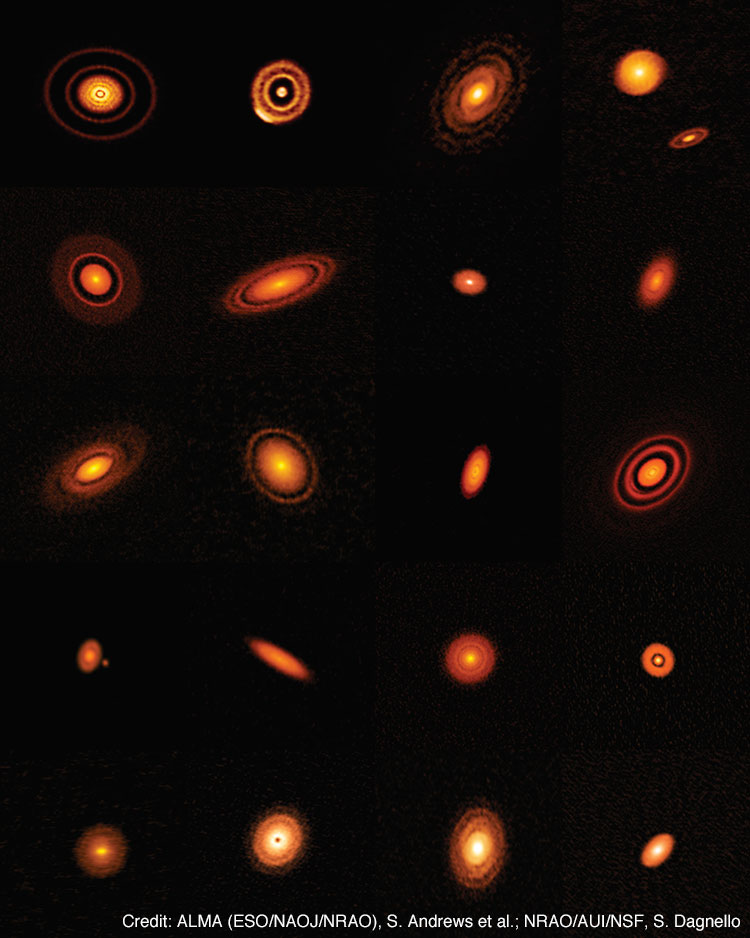

観測画像

アルマ望遠鏡が高解像度で撮影した、20個の若い星の周囲を取り巻く塵の円盤。この円盤の中で塵どうしが合体して成長し、やがて惑星ができると考えられる。同心円のリング構造や渦巻き構造など、円盤に刻まれたさまざまな構造と惑星の誕生・成長がどのような関係にあるのか、研究が進められている。

おもな望遠鏡

アルマ望遠鏡

チリ・アンデスの標高5000メートル地点に建設されたアルマ望遠鏡は、66台のアンテナを最大で16キロメートルの範囲に展開し、「視力12000」に相当する圧倒的な解像度で惑星の誕生・銀河の誕生・宇宙における物質進化の謎に挑んでいます。

ngVLA検討グループ

ngVLA(next generation Very Large Array: 次世代大型電波干渉計)計画は、北米全域に200台以上のアンテナを分散して設置し、最大で8860キロメートルもの口径をもつ電波望遠鏡を実現しようという次世代電波望遠鏡プロジェクトです。ミリ波からセンチ波帯までの比較的長い波長の電波を高感度・高解像度で捉えることにより、これまで見ることのできなかった宇宙の謎に挑みます。2030年代前半に建設開始、2040年代の本格運用を目指し、米国を中心に世界の天文学コミュニティが協力しながら検討が進められています。