- トピックス

重力波源の電磁波対応天体についての研究が、日本天文学会2019年度欧文研究報告論文賞を受賞

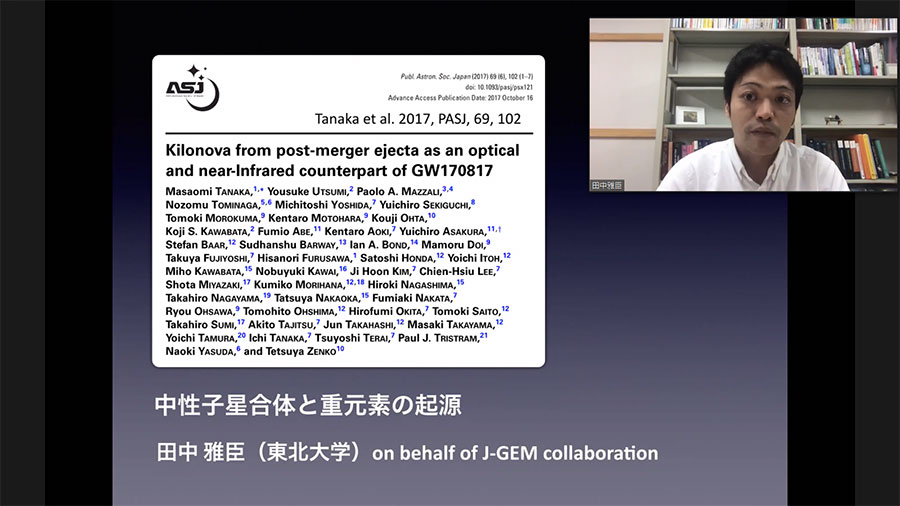

東北大学の田中雅臣(たなか まさおみ)准教授(論文出版時 国立天文台所属)らによる研究論文が、日本天文学会2019年度欧文研究報告論文賞を受賞しました。受賞対象となった研究論文は、2017年10月16日付けで『日本天文学会欧文研究報告(Publications of the Astronomical Society of Japan)』に掲載された、Tanaka et al., “Kilonova from post-merger ejecta as an optical and near-Infrared counterpart of GW170817”(合体後放出物質からのキロノバ放射:GW170817の可視光線・近赤外線対応天体)です。この研究では、2つの中性子星の合体により重元素が大量に作られるという現象を、観測とシミュレーションによって初めて明らかにしました。

2017年8月17日、2つの中性子星の合体により発生した重力波が史上初めて検出され、その重力波源「GW170817」からの電磁波放射である「キロノバ」が、宇宙望遠鏡を含む世界各地の望遠鏡で観測されました。中性子星どうしが合体する際に放出される物質の中では、鉄よりも重い元素が形成され、それらが放射性崩壊を起こして電磁波を放射すると考えられており、この現象はキロノバと呼ばれています。本論文となった研究では、国立天文台が運用するスーパーコンピュータ「アテルイ」を利用したシミュレーションからキロノバの光度変化を予測し、すばる望遠鏡やIRSF望遠鏡による観測で得られたGW170817の可視光線・近赤外線における光度変化との比較分析を行いました。その結果、今回の中性子星の合体では地球質量のおよそ1万倍もの重元素が生成されたことが明らかになりました。

本研究は、中性子星どうしの合体が宇宙における重元素の起源になり得ることを示し、元素の誕生についての理解を大きく進展させました。また、重力波観測と電磁波観測によるマルチメッセンジャー天文学と、スーパーコンピュータを使ったシミュレーション天文学との協調によって実現した、新しいスタイルの天文学と言えます。

日本天文学会2020年秋季年会(オンライン開催)会期中の9月9日に、このたびの受賞を記念する講演が開催され、田中准教授が論文の内容や今後の研究の展望などを紹介しました。