- 広報ブログ

「開かれた天文台」への挑戦——三鷹キャンパス施設公開25周年を迎えて

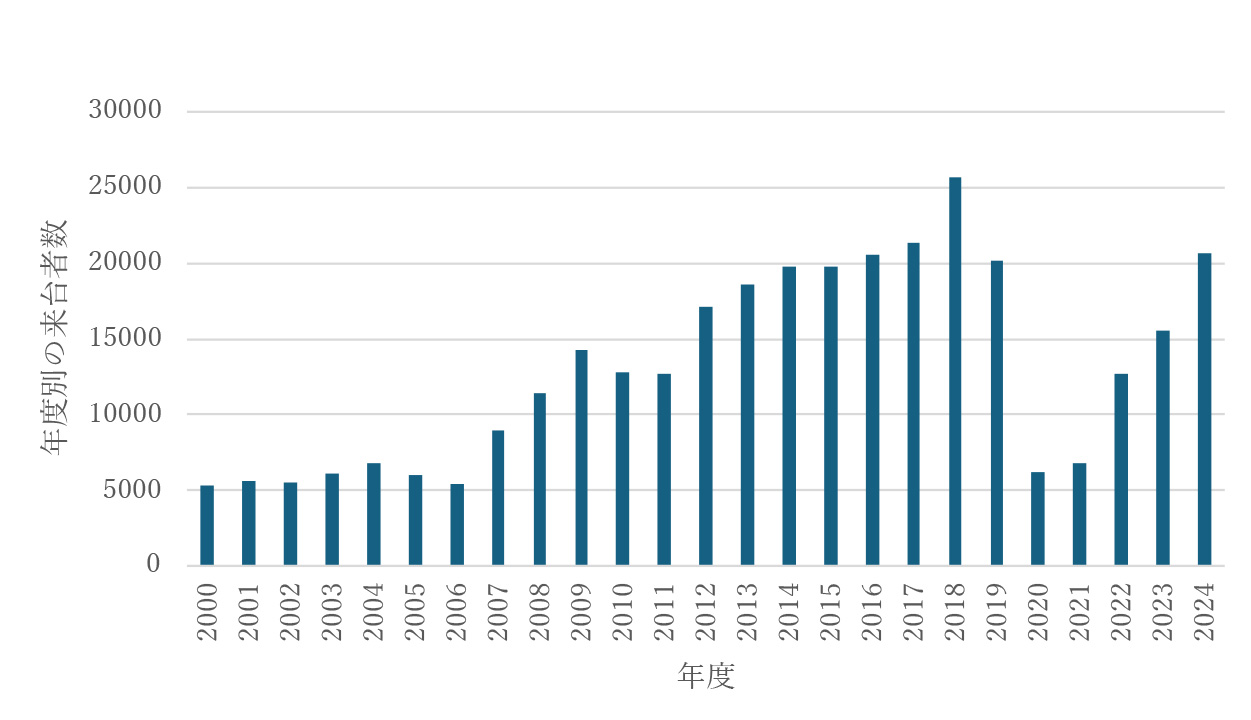

国立天文台は2000年7月20日より三鷹キャンパスの常時一般公開(現在は「三鷹キャンパス施設公開」と呼んでいます)を開始しました。その後、年末年始と2020年から2022年前後のCOVID-19拡大期等を除いて毎日公開しています。団体での見学を除き、事前の申し込みなしで、どなたでも見学コースを自由に楽しむことができます。開始からこの25年の間、2025年3月末までに、325,313名の方が国立天文台三鷹キャンパスを見学に来られました(図1)。 本稿では、三鷹キャンパスの施設公開の25年間を振り返り、国立天文台が「開かれた天文台」を目指して今後も各地区の施設公開事業に取り組めるよう、皆様からのご意見を伺える機会になればと思います。

「常時一般公開」への道のり

2024年に国立天文台は三鷹市への移転100周年を迎えました。当時の三鷹村の皆さんからの支援・寄付等によって麻布飯倉から三鷹村大澤に国立天文台の前身である東京天文台は移転したものの、およそ4分の3世紀にわたって必ずしも地域に根付いた研究所というわけではなかったようです。私が国立天文台に着任した1999年当時、三鷹市大沢地域の皆さんから、「まるで白い巨塔のようだ」と聞きました。当時は白い万年塀に囲まれていて、外部から遮断された世界というイメージだったようです。1950年代以降は金曜日の午後に一部の施設が一般に公開されていましたが、一般の人が天文台の構内に立ち入る機会は、年1回の一般公開(現在の「三鷹・星と宇宙の日」)と1996年度に開始した定例観望会の他には、ほとんどありませんでした。私自身も大学進学で上京した1981年春に、当時の東京天文台を訪問した際、正門で守衛さんに「ここは一般の人は立ち入れない場所ですよ」と諭された経験があります。

私は着任後の最初の仕事として三鷹キャンパスの公開に向けた整備を始めました。そして、2000年7月19日に近隣の小学生140名を招いたオープニングセレモニーを行い、翌7月20日から常時一般公開の開始となりました。当初の公開エリアは、第一赤道儀室、太陽塔望遠鏡(アインシュタイン塔)、大赤道儀室と、急ごしらえの展示室(現在の休憩室)でした。そして、その翌年度には大赤道儀室の床がロックされ天文台の歴史にまつわる展示等を設置した「天文台歴史館」が誕生しました。

当時、この事業を立ち上げる上で苦労したことは、職員の皆さんのストレスの軽減のみならず、敷地内にあった職員宿舎で暮らす職員のご家族からの理解を得ることでした。数回の職員懇談会、ご家族向けの説明会を行い、合意形成に努めました。また、古い施設を静態保存するのか、動態保存するのかについても難題でした。四半世紀を経て振り返ると、今でも歴史的建造物や観測機器の保存・活用に関する国立天文台内のルールが確定しておらず、着任したばかりの助手が仕切ってプランニングするのではなく、将来は博物館として機能することを前提に、専門的知識を持つ学芸員等が加わって構想すべきだったのではと反省しています。

公開施設の拡張と課題

25年間にわたり、国立天文台職員や天文学者たちの思い、地域の皆さんからの支援や要望、国立天文台の活動に関心を寄せてくださる全国の天文ファンの皆さんほか、多くの方々の尽力・応援によって、三鷹キャンパスの施設公開は発展してきました(表1)。具体的には、2007年からの4D2Uドームシアターの公開、2009年の「三鷹市星と森と絵本の家」の開館と三鷹市との連携事業の発展がありました。また、2011年のレプソルド子午儀の重要文化財指定や、2020年の6mミリ波電波望遠鏡の日本天文遺産認定があり、現在では見学コース内にある10の建造物が国の登録有形文化財となっています。懸案の博物館構想に向けての整備を再開すべき時期に来ているのかもしれません。今日での施設公開の目的は主に次の5点です。

- 最新の天文学の魅力を伝えたい(4D2Uドームシアター、展示室、シアタールームほか)

- 歴史的建造物・機器を調査・保存・公開することで天文学の歴史を伝えたい(ほとんどの公開施設、アーカイブ室の活動、国立天文台博物館構想など)

- 天文教育・普及の場として活用したい(各展示物や、野外展示物の太陽系ウォークなど。学校団体の見学も多い)

- 三鷹市や地元の皆さんとの協同や対話を大切にしたい(三鷹市星と森と絵本の家、ガイドボランティア養成・活躍など)

- 武蔵野の自然を楽しんでほしい(見学コースは自然にあふれていて散歩するだけで癒されるという人もいる。都心にもっとも近い「ワンダーランド」という声も)

インクルーシブな取り組みとしては、スマートフォンやタブレットで利用できる音声ガイド・手話ガイドや、日・英・中・韓・西各国語版および点字・拡大文字版での見学ガイドの提供、バーチャルに見学できる国立天文台VRの公開などを行っています。まだ訪ねていない方も、ぜひ気軽に一度お立ち寄りください。

来年2026年には日本初の公開天文台が100周年を迎えるそうです(1926年の倉敷天文台公開開始から100年)。100年後の未来に天文学の歴史をつないでいくために、国立天文台天文情報センターでは公開施設の維持管理のための財源確保として「国立天文台基金」への協力もお願いしています。皆様のご支援をよろしくお願いします。

三鷹キャンパスの施設公開担当者としては、今後はリピート率を上げられるように、公開コンテンツの更新や追加(例えば、展示室の内容更新を検討中です)、老朽化した施設の維持管理、少ない予算下での効率的な運営などに努め、さらにみなさんに愛される国立天文台を目指したいと思います。

本稿では「三鷹キャンパス施設公開」を紹介しましたが、このほかにも三鷹キャンパスでは、「三鷹・星と宇宙の日」(年1回開催の特別公開、2025度は10月25日開催)、50センチ公開望遠鏡による定例観望会、4D2Uドームシアター定例公開などの公開事業があります。また、機会があれば、野辺山、水沢、石垣島ほか国立天文台の各観測所にもお立ち寄りください。

| 年度 | 主なできごと |

|---|---|

| 2000 | 7月20日:三鷹地区常時一般公開開始 |

| 2001 | 65cm大赤道儀室が整備され、天文台歴史館が公開開始(65cm望遠鏡は静態保存へ) |

| 2002年2月:第一赤道儀室と大赤道儀室が国登録有形文化財に | |

| 2002 | 第一赤道儀室での太陽黒点観察開始(夏休み等長期休暇期間) |

| 2004 | 2005年3月:展示室の更新 |

| 2007 | 常時公開ゾーンの拡張(自動光電子午環、ゴーチェ子午環、レプソルド子午儀室、旧図書庫(外観のみ)を追加) |

| 4D2Uドームシアターを月一回公開開始 | |

| 12月:レプソルド子午儀室を「子午儀資料館」として整備 | |

| 2008 | 4D2Uドームシアターの公開拡張(毎月2-4回定例公開、事前申し込み制) |

| アーカイブ室発足(2012年度まで、2013年度にミュージアム検討室に移行、2024年度より再開) | |

| 2009 | 7月7日:「三鷹市星と森と絵本の家」開館 |

| 2011 | 6月:レプソルド子午儀が重要文化財に指定 |

| 2012 | 太陽塔望遠鏡の機能回復 |

| 2014 | レプソルド子午儀室、ゴーチェ子午環室、ゴーチェ子午環第一子午線標室、ゴーチェ子午環第二子午線標室、門衛所、表門、旧図書庫及び倉庫の7件が新たに登録有形文化財に |

| 2015 | 4D2Uドームシアターの機器更新 |

| 2016 | 11月:太陽塔望遠鏡特別公開(3日、5日、6日・参加自由)、文化財ツアー(3日と3月20日・事前申し込み制)を開催 |

| 2017 | 「三鷹キャンパス施設公開」と名称変更 |

| 公開施設の音声ガイド(日本語版、英語版)を整備 | |

| 2018 | 10月:6mミリ波電波望遠鏡が三鷹に帰還(静態保存) |

| 2019 | 2020年3月:6mミリ波電波望遠鏡が第2回(2019年度)日本天文遺産に認定 |

| 2023 | 2024年3月:レプソルド子午儀及びレプソルド子午儀室が第6回(2023年度)日本天文遺産に認定 |

| 2024 | 4D2Uドームシアターの機器更新 |