- 広報ブログ

春の銀河を観望する―シリーズ・季節の天体 2025年5月

国立天文台三鷹では、毎月定例観望会を開催しています。このシリーズでは、定例観望会で取り上げた天体をピックアップして、この季節ならではの宇宙の見どころをご紹介します。

北斗七星からたどる春の銀河たち

空が霞(かす)みがちだった春から初夏へと季節は進み、晴れた日の空はすっきりとしてきました。空が暗くなった頃、北の空高いところに「北斗七星」が見つかります。この北斗七星を手掛かりに、春の夜空の銀河をたどる記事「北斗が建(おざ)す深宇宙への航路」(2024年4月)を昨年の広報ブログに掲載しました。2025年4月26日に開催した定例観望会では、その記事で紹介した「子持ち銀河」の二つの銀河中心部と渦を巻くような2本の腕が、淡いながらもはっきりとモニターに映し出されました。

宇宙を深くのぞく窓

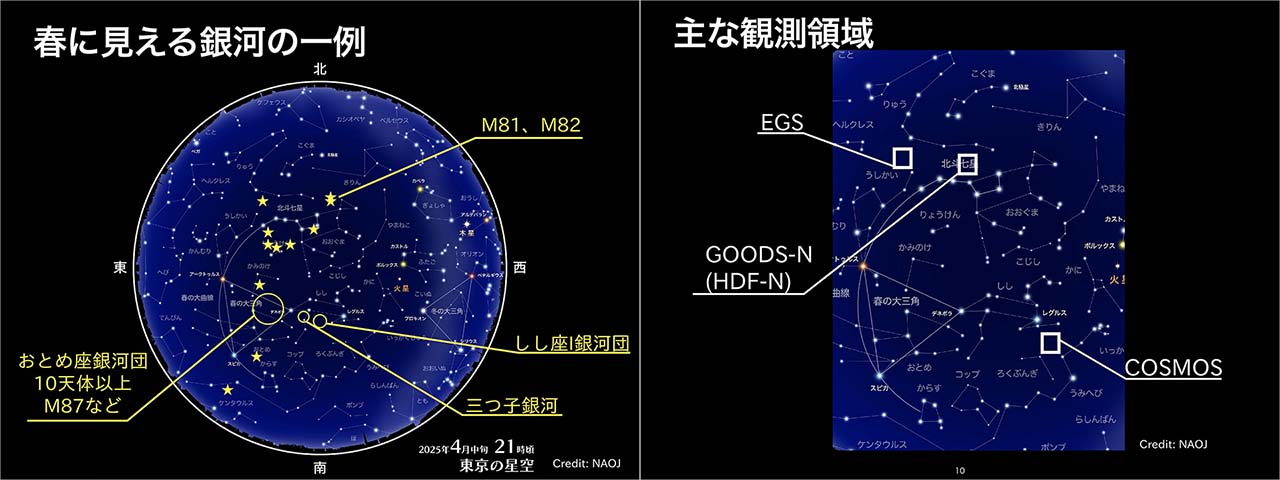

今回の観望会のテーマは「春の銀河」。恒星や星間物質が密集する天の川銀河面に対してほぼ垂直の方向に臨む春の宵の空は、外側の宇宙空間を見通す格好の領域(参照:春の星空は「宇宙の窓」(ほしぞら情報2019年3月))。近傍の銀河をいくつも見ることができ、天体観望や撮影の対象として楽しまれています。さらに、すばる望遠鏡などの大型望遠鏡で長い露光時間をかけて撮影すると、非常に暗い銀河が一面に浮かび上がってきます。

定例観望会では、大学院生・大学生のスタッフによる詳しい解説も聞きどころです。今回は、ハッブル宇宙望遠鏡を用いて120億年以上前の銀河を初めて観測し、遠方銀河の観測方法を確立したプロジェクト「Hubble Deep Field (HDF)」や、ハッブル宇宙望遠鏡(可視光線)、スピッツァー宇宙望遠鏡(赤外線)、チャンドラX線望遠鏡(X線)という多様な宇宙望遠鏡と地上大型望遠鏡が協力した大規模な深宇宙探査計画「Great Observatories Origins Deep Survey (GOODS)」、さらに最新のジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による観測例なども紹介されました。春の夜空は、深宇宙を探査する観測プロジェクトにとっても絶好のフィールドなのです。

すばる望遠鏡で挑む「銀河考古学」

銀河は、単独で宇宙に存在しているわけではなく、大小のグループを作っています。北斗七星の近くにまとまって見られるM81、M82も、重力で結びついた銀河群(M81グループ)を形成しています。

これらの銀河は、互いの間に働く重力で影響を及ぼし合っています。M82は中心領域で非常に活発に星が誕生する「爆発的星形成(スターバースト)」を起こしています。さらに、すばる望遠鏡による観測で、それぞれの銀河本体の外側に広がる恒星の分布や銀河の間をつなぐ「恒星ストリーム」も見えてきました。ストリームを作る星は若く、銀河同士の重力相互作用によって銀河から引きちぎられたガスの中で、星の集団が誕生してきたのだと考えられます。(詳細記事:超広視野主焦点カメラ HSC で挑む M81 銀河考古学(2015年8月4日|すばる望遠鏡) )

このように、銀河の間をつなぐ構造から巨大銀河の成長を調べる研究分野は「銀河考古学」とも呼ばれます。同じように成長・進化してきたであろう私たちの天の川銀河の歴史をひも解く手掛かりも、春の夜空のあちらこちらに潜んでいるのです。

星空から天文学へ

国立天文台三鷹は、光害(ひかりがい)の影響を免れない都市部にあります。そのため、定例観望会で対象とするのは比較的明るい天体に限られますが、そこにも最先端の探究の目が注がれています。宇宙の謎に挑む天文学の研究センター・国立天文台三鷹の夜に天文学の面白さを見つけに来てください。

定例観望会について

国立天文台三鷹では、天体望遠鏡を通して遠い天体の素顔を学ぶ「定例観望会」を開催しています。2025年度は基本的に月に1回、季節ごとに楽しめる天体を、実際に望遠鏡をのぞいて、あるいは画面に映し出された映像で観望する現地での開催(定員・事前申込)と、オンライン配信のスタイルを取り合わせて開催します。