- 広報ブログ

北斗が建(おざ)す深宇宙への航路

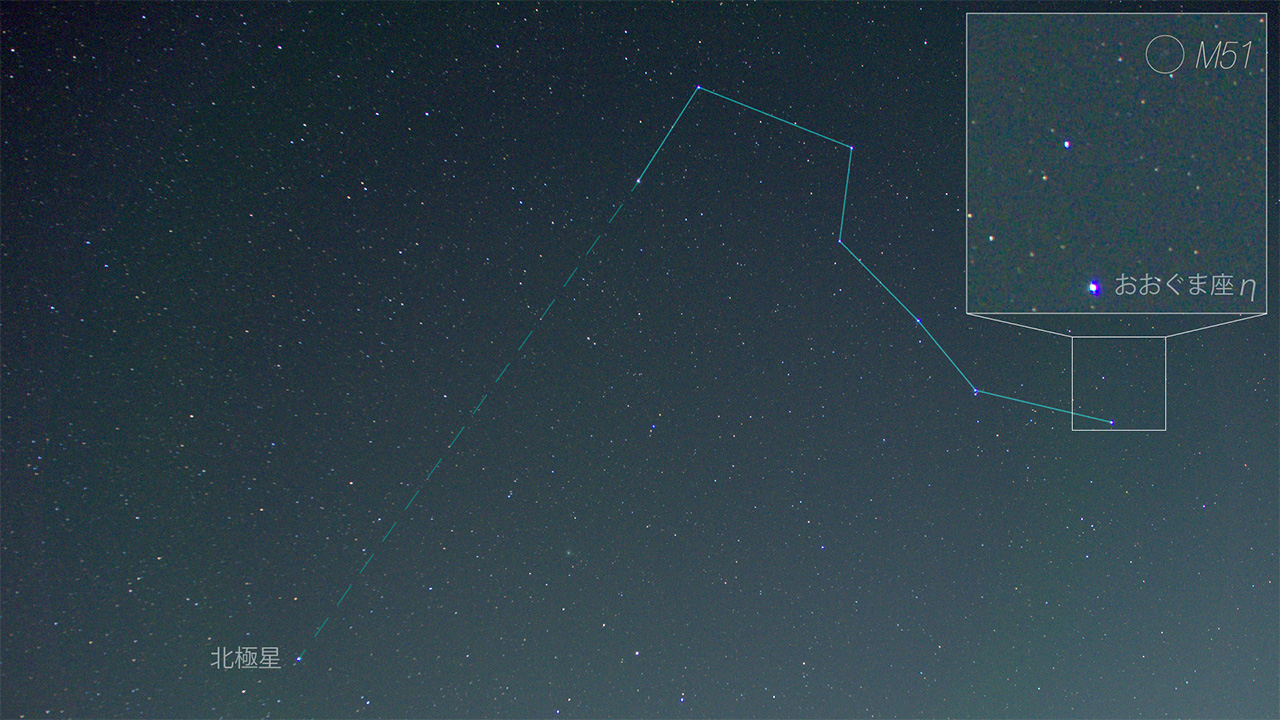

春を指し示す七つ星

春日遅遅(しゅんじつちち)——うららかでのどかな春、日はすっかり長く、暮れるのが遅くなりました。春の空には霞(かすみ)が立ちがちで、朧月(おぼろづき)の夜は千金に値すると愛されますが、月が明るくない宵に、少し澄んだ空に出会えたら、北東の空に七つの星の連なりを探してみましょう。

七つの星は古くから認識され、何かに見立てられてきました。東洋では、“柄杓(ひしゃく)”をかたどった「北斗七星」として、よく知られています。実は、北斗七星それ自体は、現在国際的に共通に用いられる88個の星座には数えられていません。より大きな領域に広がる星座、おおぐま座の一部に含まれています。

ささやかな星座の注目の銀河(その1)M51

柄杓の柄の先端近く、隣接するささやかな星座、りょうけん座に入った場所を、十分に暗い空で、十分な光量で観察すると、一対の淡くにじんだ光が見つかります。鮮明な写真で見ると、渦巻(うずまき)銀河M51(NGC 5194)の腕が伴銀河NGC 5195まで伸びており、その姿から「子持ち銀河」と呼ばれています。M51は、渦巻銀河(発見された18世紀当時の認識としては“星雲”)の構造が確認された最初の天体と言われています。この二つの接近した銀河は、互いの重力で相互作用をしています。非常に高感度に撮影された画像では、潮汐力(注)によって銀河から引き出された恒星の流れ(ストリームやテイル(尾)と呼ばれる)が幾本も確認されており、端正な外見とは裏腹にとても劇的な瞬間——宇宙的時間スケールで——にあることが分かります。

- (注)潮汐力:重力を受ける天体において、天体の各部分に働く重力と天体の重心に働く重力と大きさに差が生じる。これによって天体を変形させるように力が働くことを潮汐力という。

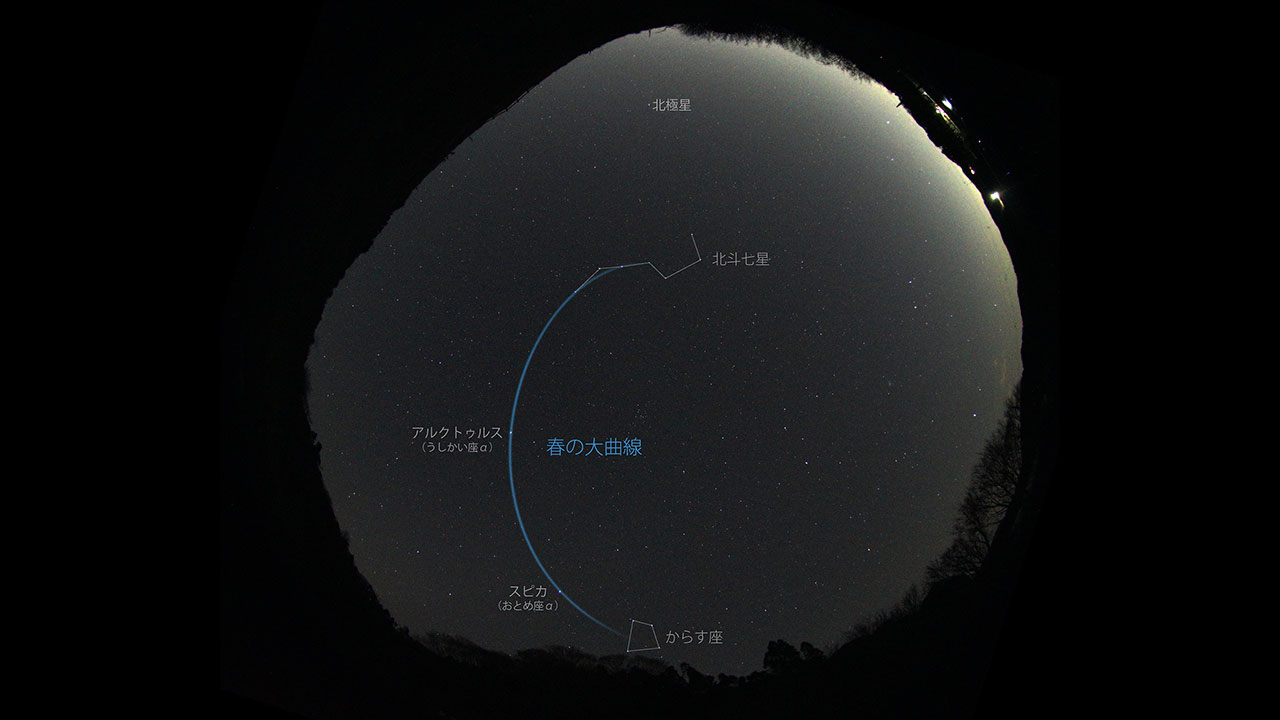

ゆるやかに伸びる春の表街道

私たちが星空を楽しむ時にも、北斗七星は夜空の有用な指針として親しまれています。柄杓の“升”の先端を伸ばすと北極星を見つけられる、ということは、皆さん理科の授業でも学びますね。そして柄の緩やかなカーブを延長した線は、うしかい座のアルクトゥルス、おとめ座のスピカという二つの1等星を結びます。北天に発して空を渡り南の空まで伸びる「春の大曲線」は、小さな四辺形にたどり着きます。からす座です。

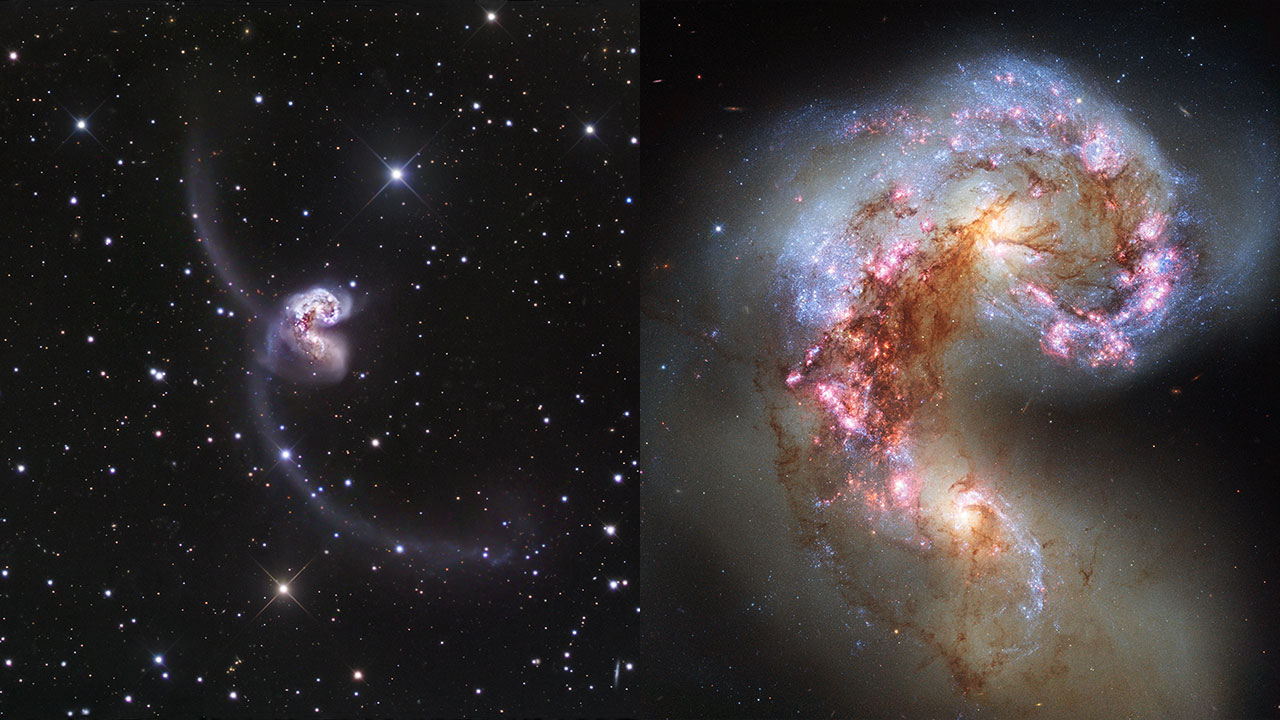

ささやかな星座の注目の銀河(その2)触角銀河

からす座の領域にも、劇的な瞬間にある銀河があります。相互作用銀河NGC 4038とNGC 4039は、それぞれ渦巻き構造を持つ元の姿を残していますが、既に大きく変形しています。何より特徴的なのは、潮汐力によって銀河から恒星やガスが引き出され、2本の細く長いテイルとなって伸びている姿です。その見た目から「触角銀河(アンテナ銀河)」の名称で知られています。衝突し合う銀河の内部では、星間ガスが圧縮されて非常に活発に大質量星が生み出されており、若い星団やそれが放つ紫外線で電離されたガスの広がりが鮮やかに映し出されます。

銀河成長の謎を市民天文学者と共に解く

春ののどかな星空の奥では、非常に劇的な現象が起きています。このような相互作用を通じて、銀河はより大きく成長し、宇宙の元素組成をも変えてきたのだと考えられています。銀河進化の過程をよりよく理解するために、すばる望遠鏡で観測された膨大な銀河の中から相互作用銀河を見分ける市民天文学プロジェクト「GALAXY CRUISE」。市民天文学者と天文学研究者の協働で、高精度の銀河分類を実現し、今まで見つかっていなかった衝突・合体の淡い痕跡が多くの銀河で捉えられています。

GALAXY CRUISE

国立天文台 市民天文学プロジェクト