- 広報ブログ

研究連携主幹が独断で選んだ2023年注目の国立天文台の研究成果

国立天文台 研究連携主幹の本原です。今年も国立天文台から様々な天文学の研究成果が生み出されました。昨年に引き続き、本原が個人的に面白かった・印象に残ったトピックを振り返っていきましょう。

星の誕生にまつわるお話

一つ目は、星の誕生にまつわるお話。宇宙に存在する星々は、元々は星間空間を漂うガス雲が収縮して形成されたものです。ただ、そのガスがどのように集まって収縮し、最後に星として輝きはじめるか、はまだ十分にわかっていません。特に、太陽より8倍以上重い大質量星についてはその形成過程の多くが謎のままです。

「重い星は軽い種からできる」は大質量星になると考えられている分子雲のかたまりをアルマ望遠鏡で多数観測して、その性質を調べたものです。ところが分子雲の重さは、そのままでは大質量星になるには十分ではないことがわかりました。

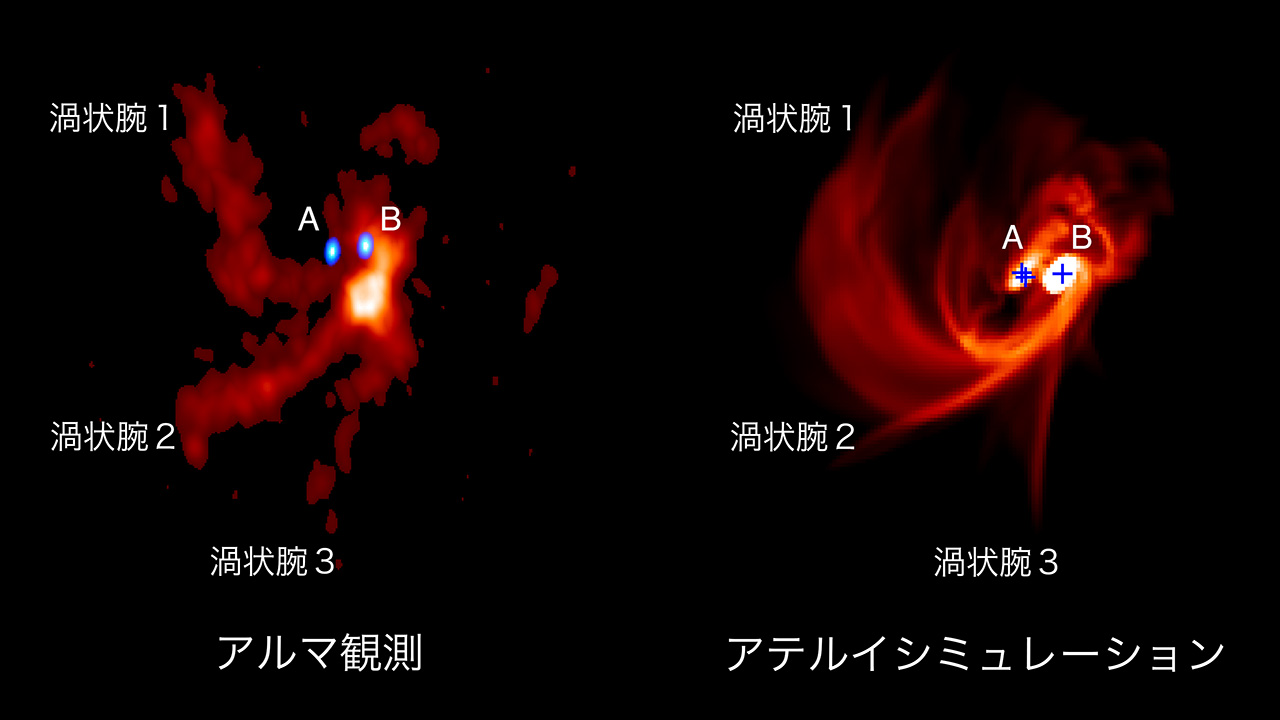

「巨大な赤ちゃん星を育てる渦巻き円盤」で明らかにされたように、周囲からガスが渦巻き状に落ちてきて、大質量星に成長していくのかもしれません。このような原始星へのガスの降着は、観測とコンピュータシミュレーションの両方から詳細な研究が近年進められていて、「3本の腕でガスを吸い込む三つ子の赤ちゃん星」で発表されたような、形成途中にある三重星系の観測とシミュレーションによる再現などの興味深い研究も進行中です。

宇宙初期の銀河の観測結果

二つ目は、(私の研究分野なのでどうしても取り上げたくなる)宇宙初期の銀河の観測結果です。

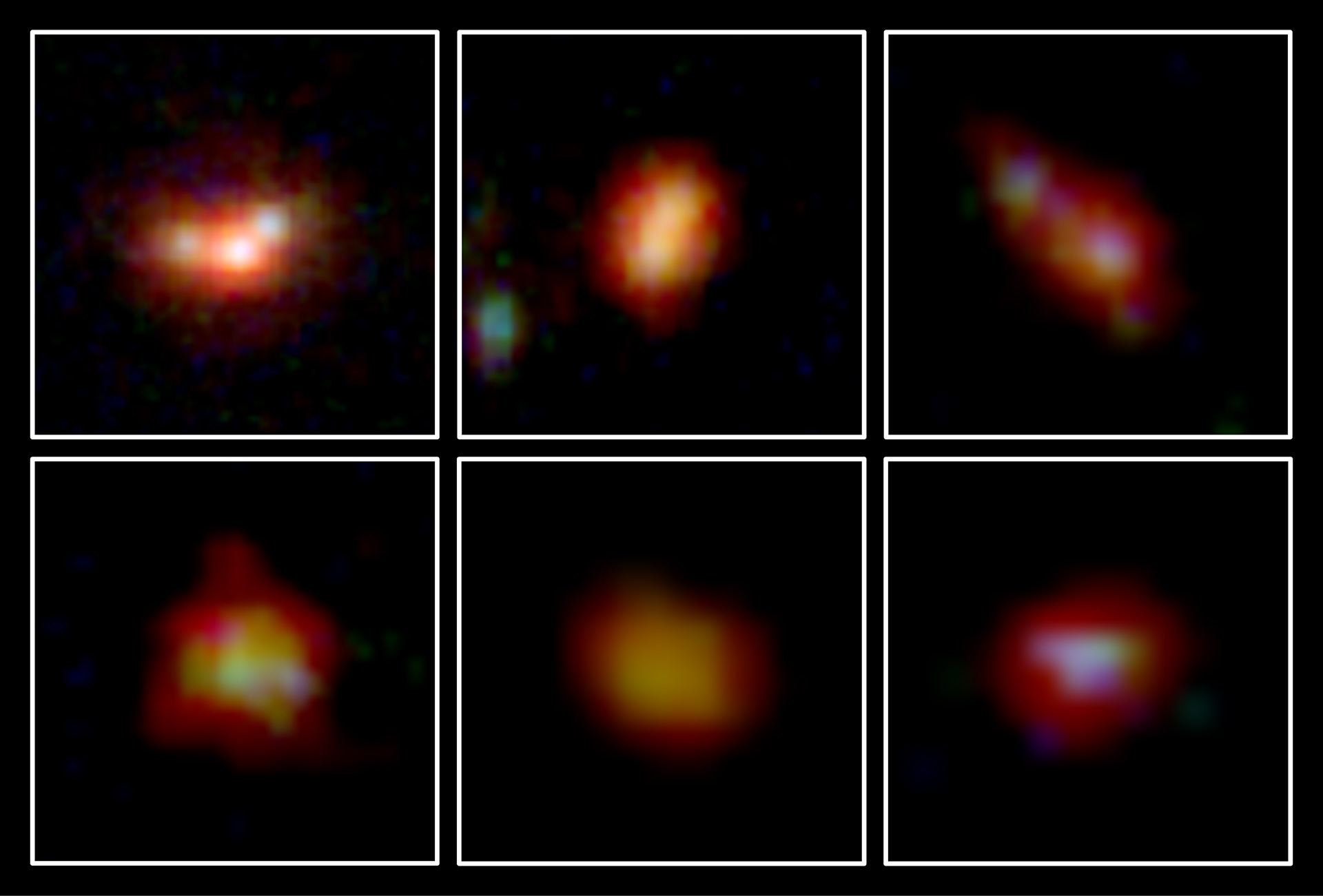

今年はジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の本格的な観測が開始され、怒涛(どとう)のように新しい発見が報告されました。その中でも「初期の宇宙で急激に酸素が増加した痕跡を捉える」は、初期宇宙で重元素、特に酸素がどうやって作られてきたかを理解する手がかりをついに捉えたかもしれない、画期的な成果です。これは、宇宙誕生から7億年の間に銀河に存在する酸素の量が一気に倍増したことを、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の赤外線観測で明らかにしたもので、この間にいったい何があったかがたいへん気になります。

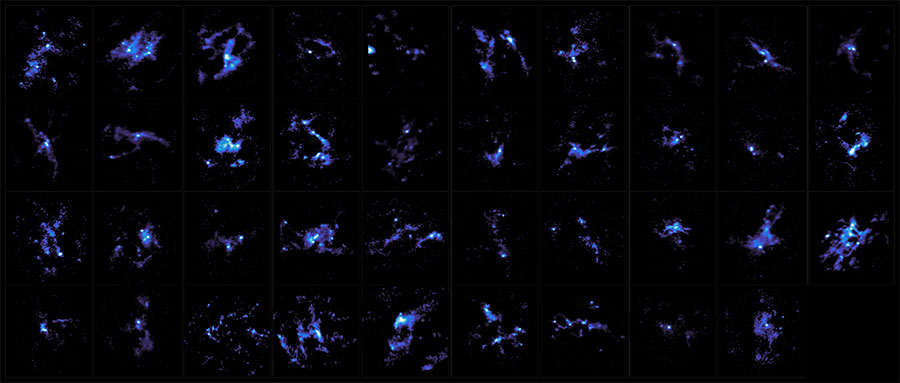

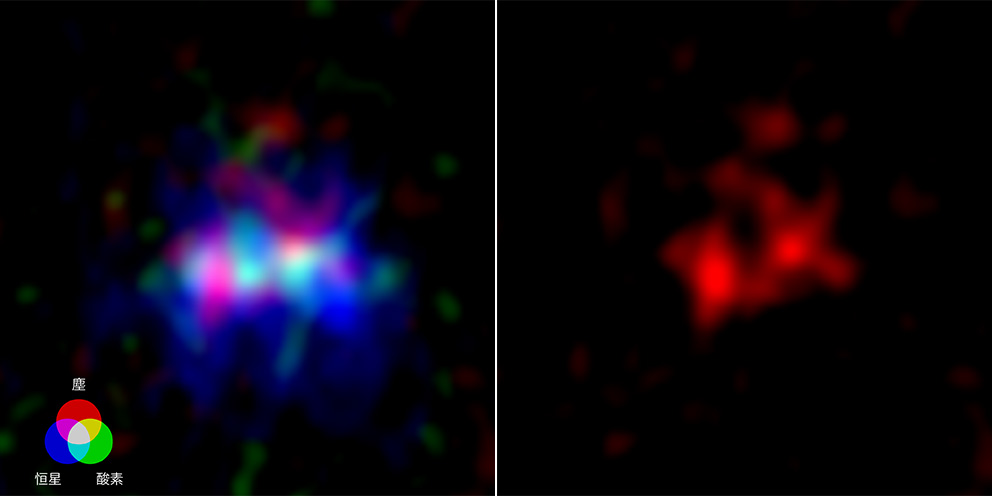

「宇宙最初の暗黒星雲に見る星々の生と死」では、そんな銀河の一つである132億光年の彼方(すなわち宇宙誕生から6億年の時代)の銀河を、アルマ望遠鏡を使って観測して、プラズマガスと星間塵(じん)の分布を明らかにしました。星間塵が直径1000光年のリング構造をしていて、その中にプラズマガスが満たされているように見えることから、この銀河で多数の星が一気に生まれ、それに続く大規模な超新星爆発の連鎖で生まれた衝撃波である「スーパーバブル」と呼ばれる構造が見えているのかもしれません。

今後の追観測や、さらには国立天文台が建設を推進している口径30メートル望遠鏡TMTなどで、より詳細な観測が行われることが期待されます。

これらのほかにも、今年も様々な研究成果のプレスリリースをしました。いずれも天文学の最先端となるエキサイティングなものです。「ニュース: 研究成果: 2023年」にまとめられているので、ぜひ一度ご覧ください。

国立天文台では、宇宙の謎を明らかにするため様々な観測施設を運用するだけでなく、世界最先端の天文学を切り開く研究開発を日々行っています。

2024年も新たな天文学の発見をご期待ください。