- 広報ブログ

研究連携主幹が注目した2022年の国立天文台の研究成果

国立天文台 研究連携主幹を務めている本原です。

2022年も国立天文台は、様々な天文学の研究成果を発信し続けました。その中で、本原が個人的に「これは面白かった、印象に残った」というトピックを振り返っていきたいと思います。

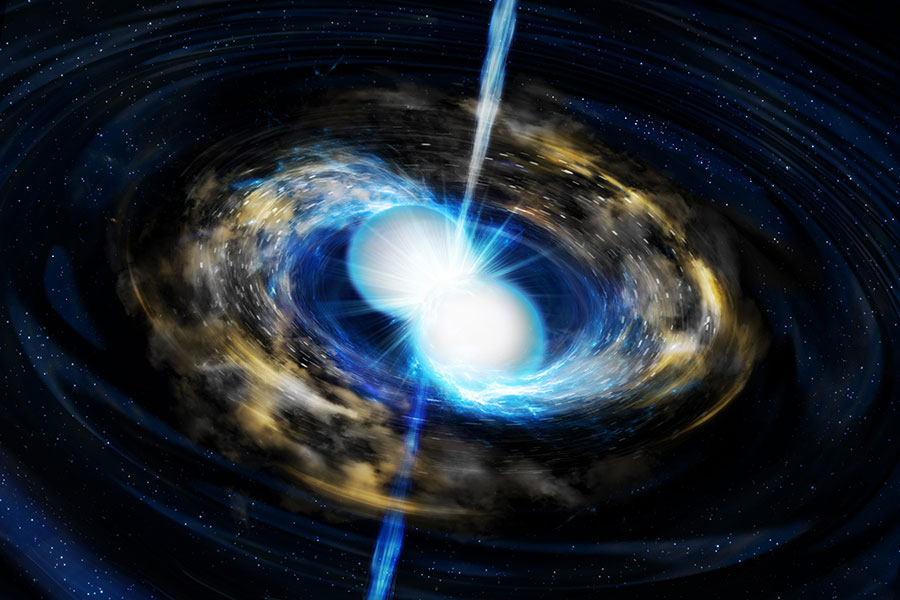

アテルイIIで読み解く宇宙の重元素合成

まず一つ目、宇宙の重元素合成のお話です。我々の体を形作っている炭素や酸素のような水素、ヘリウムを除く元素は、宇宙誕生時には存在していなくて、その後生まれた星の中や、超新星爆発時などの核反応で作り出されたことがわかっています。とくに、金やプラチナ、レアアースなどの重元素は、中性子星の衝突合体で大量に作られることが理論的に予想されてはいましたが、そもそもこの合体は非常にまれな現象で、2017年8月17日に重力波望遠鏡によって初めて同定されました。その後世界中の望遠鏡が追観測を行って、詳細なスペクトルも得られています。これらのスペクトルは、この元素の種類や量の情報が含まれているロゼッタストーンのようなものなのですが、その解読は難しく、進んでいませんでした。

「中性子星の合体で合成されたレアアースを初めて特定」では、東北大学を中心とする研究チームが国立天文台のスーパーコンピュータ「アテルイII」を使って、このスペクトルを読み解くことに成功し、ランタンとセリウムが作られたことが初めて明らかになりました。

さらに、別のリリース「貴金属に富んだ星々は100億歳」にもあるように、これは天の川銀河の星々がどのように生まれて、現在の姿になってきたかを理解する上でも非常に重要な結果です。すべての重元素の性質を網羅的に調べる、というたいへん野心的な研究に取り組んだ研究チームに拍手を送りたい結果です。

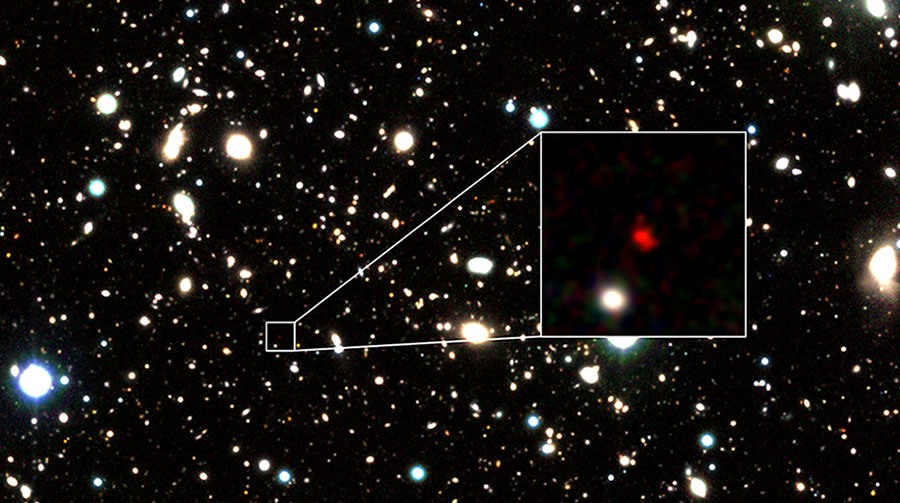

アルマ望遠鏡で捉えた最遠方天体の候補

二つ目は、宇宙誕生からわずか数億年という時代の初期宇宙の様子を明らかにした研究です。光の速度は毎秒30万キロメートルと有限なため、遠くを見れば見るほど過去の宇宙の姿をのぞき見ることができます。このことから天文学者は、可能な限り遠くにある天体を探して、初期の宇宙の姿を明らかにしようとしています。

「135億光年かなたの最遠方銀河の候補を発見」では、東京大学と早稲田大学を中心とする国際研究チームが、これまでで最も遠い銀河の兆候を示す天体を、アルマ望遠鏡を用いて発見した、と報告しています。「最も遠い天体を発見した」と言い切っていないのは、天体の距離を示す信号(酸素原子の光)が非常に微弱で確定的ではないためです。しかし、そのほかの情報も総合すると、最も遠い天体である可能性は非常に高いと考えられます。この天体は、宇宙誕生からわずか3億年の時代に存在していると考えられていますが、現在の銀河形成の理論が予想するよりもかなり明るく、この研究分野に大きなインパクトを与えそうです。今後の宇宙望遠鏡などによる追観測で真に遠方の天体かどうか分かるかが鍵になるでしょう。

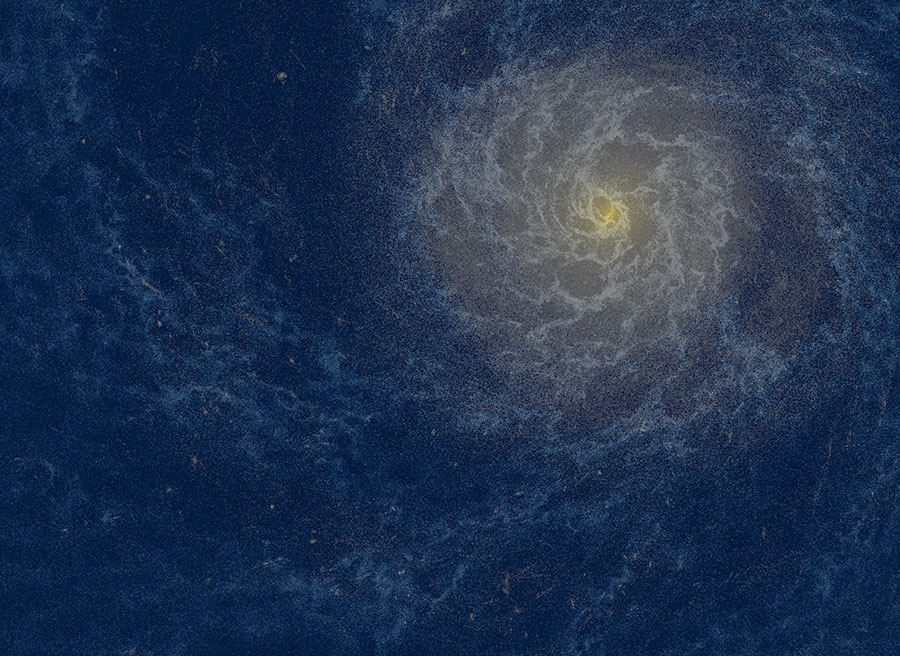

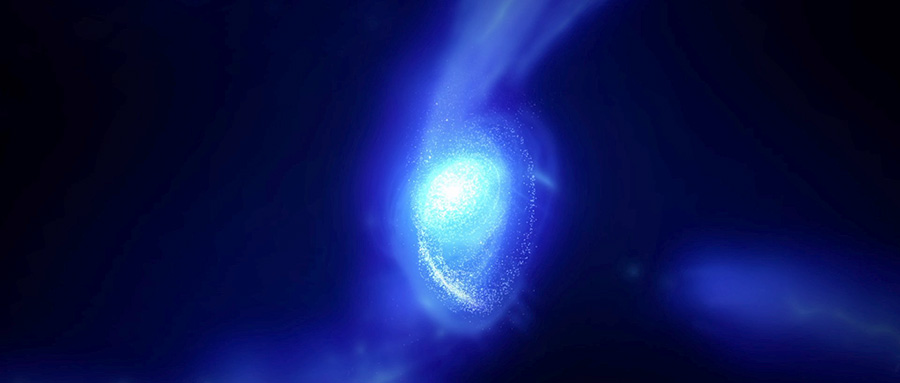

また、「ビッグバンから5億年後の宇宙で捉えた銀河の回転」では同じく、宇宙誕生から5億年の時代の銀河をアルマ望遠鏡で詳細に調べたもので、この銀河がすでに今の渦巻銀河のように回転していることを捉えています。一方で、我々の天の川銀河に比べて直径は30分の1、重さは100分の1と非常に小さな銀河です。初期宇宙の銀河の姿を明らかにするとともに、我々の住んでいる天の川銀河がどのように形作られてきたかの手がかりになるとも考えられます。2022年はNASAのジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡も観測を開始し、夏頃から怒濤(どとう)のようにデータが公開されて、この初期宇宙における銀河の知見も一気に広がっています。2023年以降もどのような新しい成果が得られるのか、目が離せません。

すばる望遠鏡で進む第2の地球探し

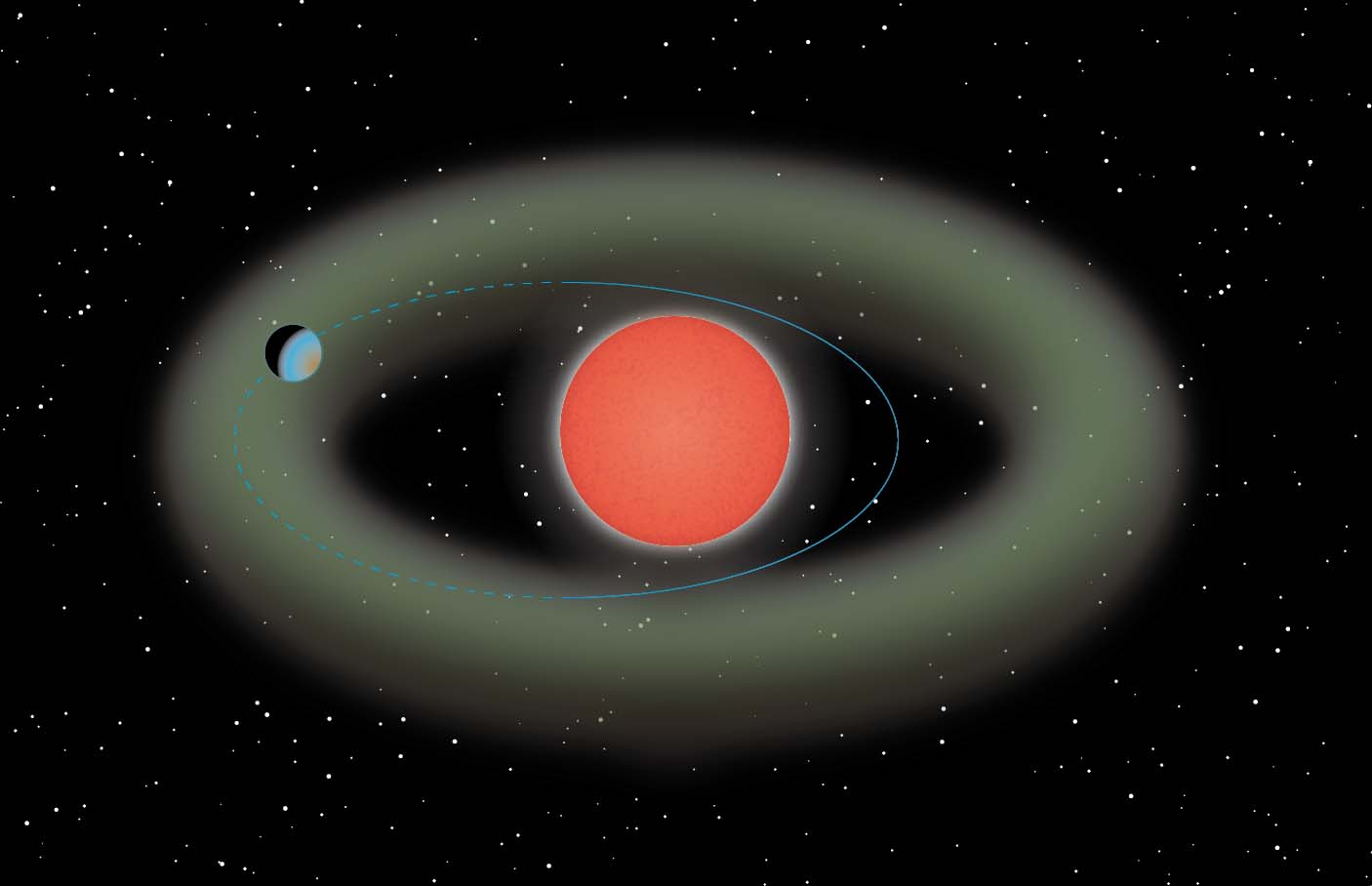

三つ目は、第2の地球探しの最新の成果です。現在、高精度の赤外線分光器IRDを用いて、恒星の視線速度の変動(みかけ上どれくらい近づき遠ざかっているかの変動)を観測して、その周りの地球型惑星を探す大規模観測を、すばる望遠鏡で行っています。2019年に観測を開始して2年あまり、ついにその第一号が発見されました(低温の恒星を回る惑星を赤外線で発見)。

この惑星は、太陽の5分の1の重さの「ロス508」と呼ばれる恒星の周りを11日(!)という非常に速い公転周期で周回していることがわかりました。しかも、ロス508からの距離は、ちょうど水が液体で存在できるくらいのところにある模様で、もしかしたら生命が存在しているかもしれません。今後、生命探査が行われることを期待したいところです。

すばる望遠鏡次世代装置PFSの完成に向けて

最後に。現在、すばる望遠鏡の次世代の大型観測装置で主焦点に搭載するファイバー分光器、超広視野多天体分光器PFSを、東京大学Kavli IPMUなどとともに開発しています。新型コロナの影響でスケジュールが遅れるなどしていましたが、2022年9月についに望遠鏡に取り付けての観測に成功し、完成に向けて大きな峠を越えました(すばる望遠鏡の新観測装置PFSが、エンジニアリング・ファーストライトを達成)。

本格的な観測の開始は2023年後半までお預けの予定ですが、宇宙論から星・惑星まで、様々な成果が出てくると期待しています。

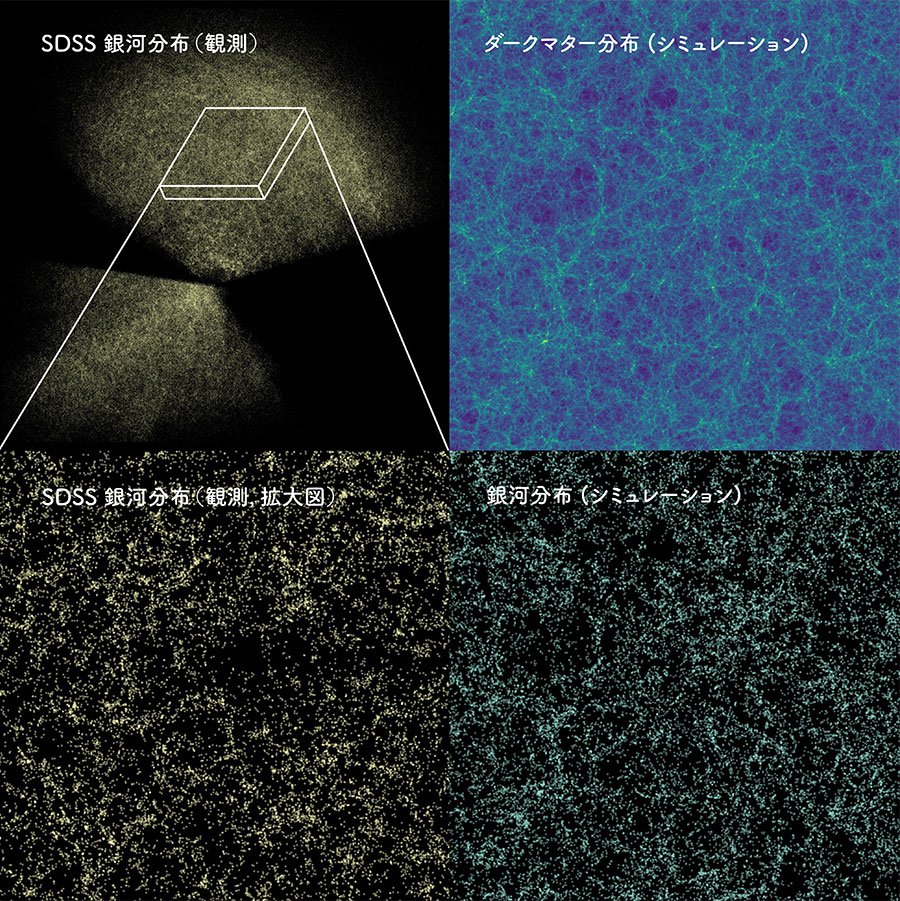

たとえば宇宙論では、「AIとスーパーコンピュータで広大な銀河地図を解読」のように、様々な理論的な研究が進められており、PFSの観測結果をどのように解釈するかを待ち構えています。

これらにとどまらず、2022年も様々な研究成果を発信しました。いずれも最先端の天文学を切り開くエキサイティングなものばかりです。「ニュース: 研究成果: 2022年」にまとめられているので、ぜひ一度ご覧ください。

国立天文台は、宇宙の謎を明らかにするための様々な観測施設を運用するだけでなく、世界最先端の研究開発を日々行っています。2023年も新たな天文学の発見にご期待ください。

文:本原顕太郞(国立天文台 先端技術センター/研究連携主幹)