- 広報ブログ

木星の衛星を探る

今、日が落ちて暗くなると、南の空で真っ先に輝きだす、飛び抜けて明るい星があります。「“宵の明星”と呼ばれる金星だろうか」と見まがうかもしれませんが、その星は木星です(ちなみに、宵の明星として日の入り後に見える金星が、南の空に現れることはありません)。

時を超えて、望遠鏡を向ける

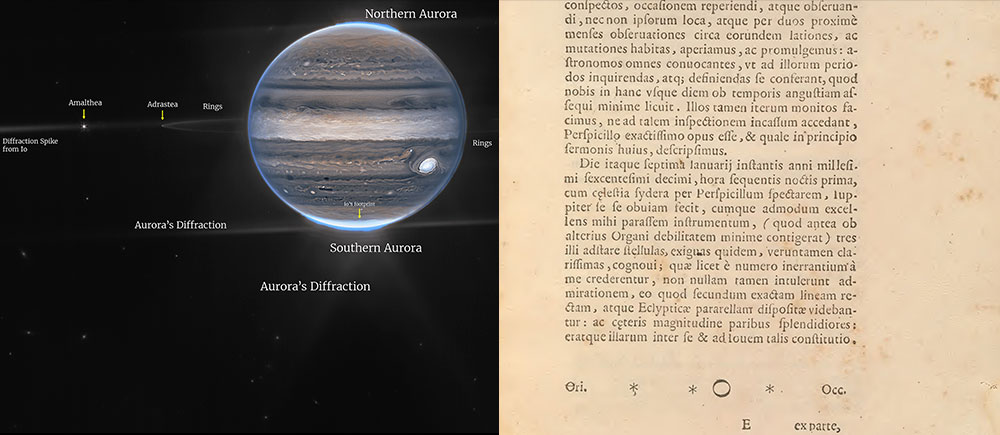

打ち上げ以来、目を見張る画像を発表しているジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が撮影した木星の画像には、これまで探査機でしか見られなかった淡い塵(ちり)の環(わ)がくっきりと写し出され、驚かされました。

別格の観測機器が写し出す木星の鮮明な姿にも興味が尽きませんが、初めて天体望遠鏡を向けた人の驚きも、実に大きかったことでしょう。1610年1月7日、木星が小さく明るい複数の天体を従えていることを見つけたガリレオ・ガリレイは、翌日にはその配置が変わっていることに気づき、思いもよらなかった発見の過程を子細に書き記しています。それから2カ月ほどにわたってつぶさに観測し続け、それらが互いに異なる軌道で木星のまわりを回転する衛星であることを確信したのです。ガリレイが、時のトスカーナ大公コジモ2世に敬意を示して“メディチ星”と称した4つの衛星は、今では「ガリレオ衛星」として知られています。

木星の4つの衛星を見てみよう

4つのガリレオ衛星は、小型の望遠鏡で手軽に楽しむことができ、星を見る人にとって親しみのある存在です。写真は、小口径で低倍率の組み立て式望遠鏡キットを通して撮影したものですが、木星本体の東西に、小さな4つの点が並んでいます。この様子は、しっかりと安定させた双眼鏡でも見ることができるでしょう。ちょっとした望遠レンズでも、その姿を写すことができます。天文学観測の歴史の上で重要な意味を持つことになった天体も、意外に身近に感じられるかもしれません。

個性的な衛星に迫る最新研究

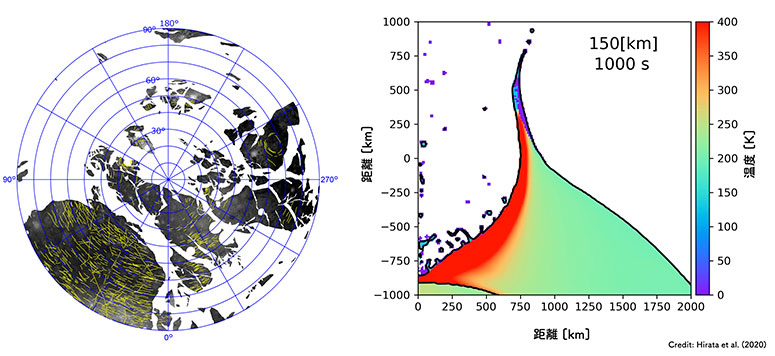

探査機などの活躍を通じて、ガリレオ衛星のそれぞれ個性的な姿や活動に関心が集まっています。多数の活火山が噴火しているイオや、地下海から間欠泉が噴出しているエウロパ。水星や冥王星よりも大きい、太陽系内で最大の衛星ガニメデでは、古い地表にある溝状の地形「ファロウ」の分析から、巨大な多重リングの存在が浮かび上がってきました。衛星全体におよぶ、これまで発見された中で太陽系最大規模の衝突クレーターのようです。

国立天文台が運用する「計算サーバ」を用いたシミュレーション研究の結果、巨大クレーターを形成したのは、40億年以上前に起こった、氷を主成分とした半径150キロメートルほどの小惑星の衝突だったのではないかと推定されています。

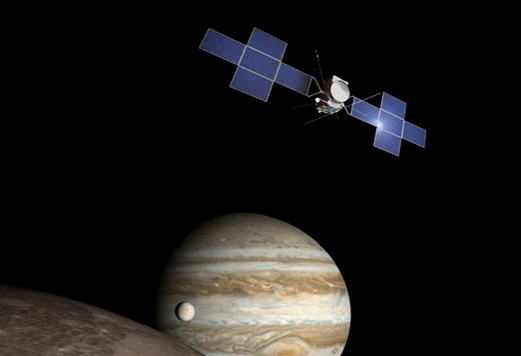

木星氷探査計画JUICE

ガニメデをはじめ、エウロパ、カリストなど表面が氷で覆われたガリレオ衛星が、注目を集めています。厚い氷地殻の下に広大な海が存在する可能性が高いからです。その海底には、新しい生命圏が広がっているかもしれないのです。ヨーロッパ宇宙機関が日米と共同で推進している木星探査計画JUICE(JUpiter ICy moons Explorer)の打ち上げが、2023年度に迫っています。国立天文台RISE月惑星探査プロジェクトも、JUICEに搭載されるガニメデレーザ高度計「GALA」の国際開発に参加しています。ガニメデの地形のわずかな変化をとらえることができれば、内部の地下海の存在を確認できることでしょう。

木星の衛星を研究することは、木星圏の形成・進化や相互作用を理解するだけでなく、太陽系全体の歴史や宇宙における生命の可能性など、より広い謎の探求につながっていくのです。

関連リンク

- 木星が見頃(ほしぞら情報2022年9月)

- [研究成果] ガニメデ表面に太陽系最大の衝突クレーターを発見(国立天文台天文シミュレーションプロジェクト)

- ガニメデレーザ高度計(GALA)(RISE月惑星探査プロジェクト)

文:内藤誠一郎(国立天文台 天文情報センター)