ほしぞら情報2025年7月

月を観察してみよう(2025年7月)

日によって位置や形が変わる月

月は地球の周りを公転する天体(衛星)で、満ち欠けを繰り返しています。さらに月は、毎日同じ時刻に観察すると、空で見える位置も変わっています。今年の夏休み期間には、そんな月の観察をしてみてはいかがでしょうか。

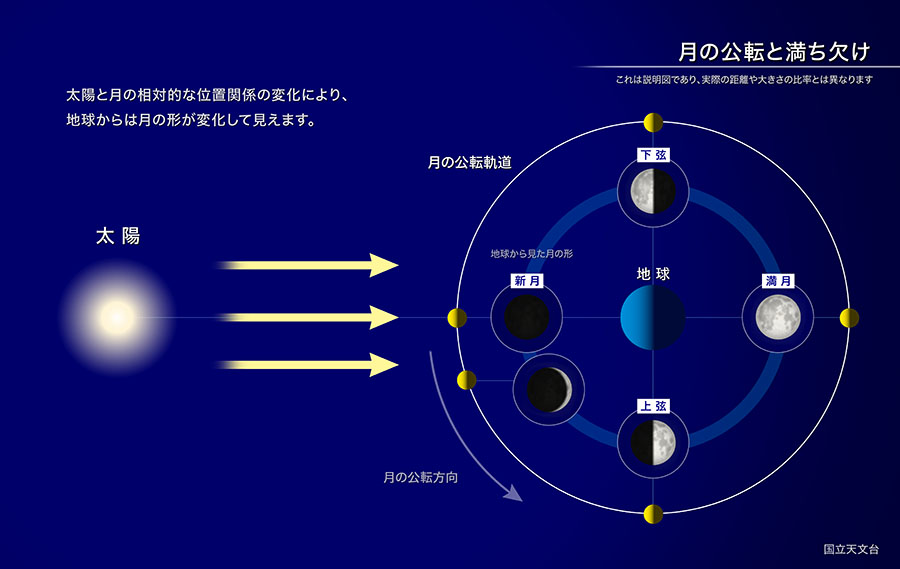

月の満ち欠け

地球の周りを公転している月は、地球から見て太陽の光が当たる部分が変わっていくため、新月から半月(上弦)、満月、半月(下弦)そして新月となる満ち欠けを繰り返しています。

月を観察してみよう

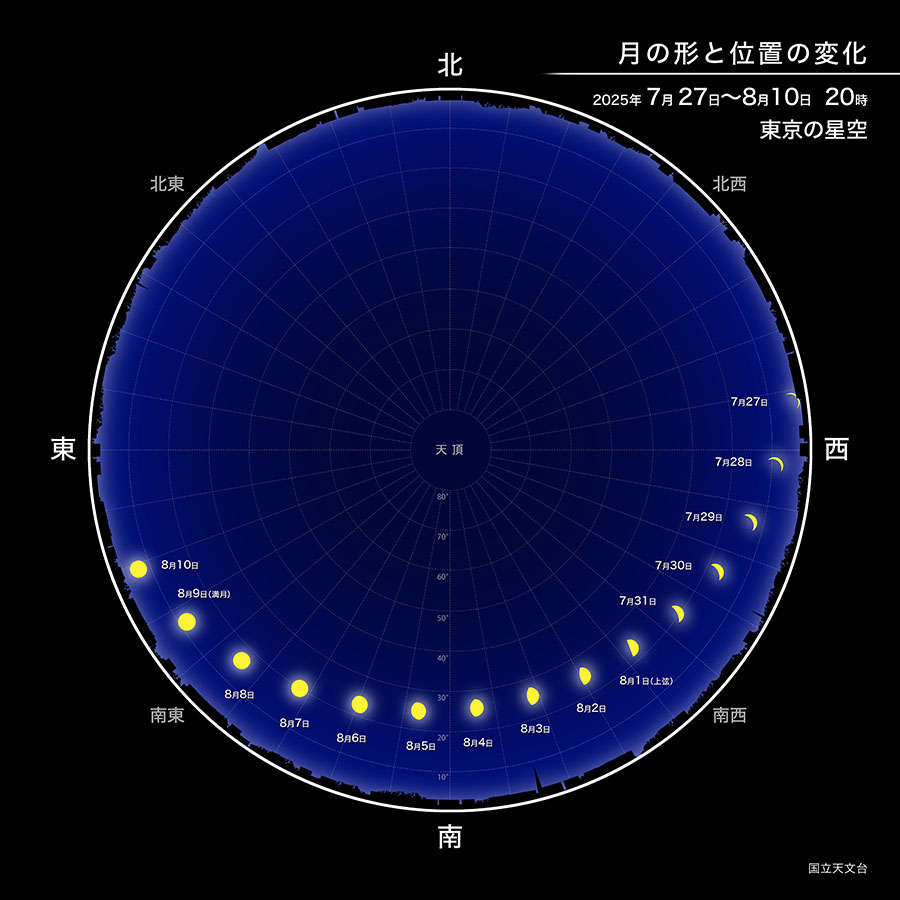

7月25日は月が太陽のある方向に位置する「新月」です。この日は太陽のある方向に月があるため、観察はできません。26日は新月から1日経った月のため、まだ太陽に近く、みかけの形がとても細くて、空が明るいため観察するのは難しいでしょう。

27日は新月から2日経った月で「三日月」と呼ばれています。細い月ですが、この日からは観察がしやすいでしょう。三日月は、朝方、東から昇り、昼頃、南の空を通り、夕方、西へと沈みます。細い月は青空の中では見つけにくいかもしれませんが、日の入り後の西の空で、細く輝く月が見られるでしょう。

8月1日が半月(上弦)です。この半月は、昼頃、東から昇り、夕方、南の空を通り、夜、西へと沈みます。青空の中でも観察しやすいでしょう。

8月9日が満月です。満月は、夕方、東から昇り、夜中、南の空を通り、朝方、西へと沈みます。

このように月の出入りは、太陽の出入りと違い複雑です。そのため、毎日同じ時刻と場所を決めて観察すると、月が日によって位置やみかけの形が変わっていることがよくわかります。月が地球に一番近い天体で、地球の周りを公転していることを実感できるでしょう。

月の動きについてもっと知りたい方は「暦wiki 」をご覧ください。

月と火星の位置関係にも注目

7月28日から29日にかけて、宵の空で月が火星に接近します。1.5等の明るさで赤く輝く火星と細い形をした月が並ぶ様子は、西の空で見つけやすいでしょう。

28日から毎日20時に西の方角を観察すると、火星に対する月の位置が1日ごとに変わっていく様子がわかるでしょう。月ほどの大きな変化はありませんが、火星も少しずつ位置が変わります。8月上旬には、20時の火星の高度が10度を下回るため、火星の観察はしにくくなります。

2025年の宵の空で、火星と月を合わせて見られる最後の機会です。ぜひ観察してみてください。

(参照)暦計算室ウェブサイト :「今日のほしぞら 」では、代表的な都市の星空の様子(惑星や星座の見え方)を簡単に調べることができます。