ほしぞら情報 2015年8月

目次

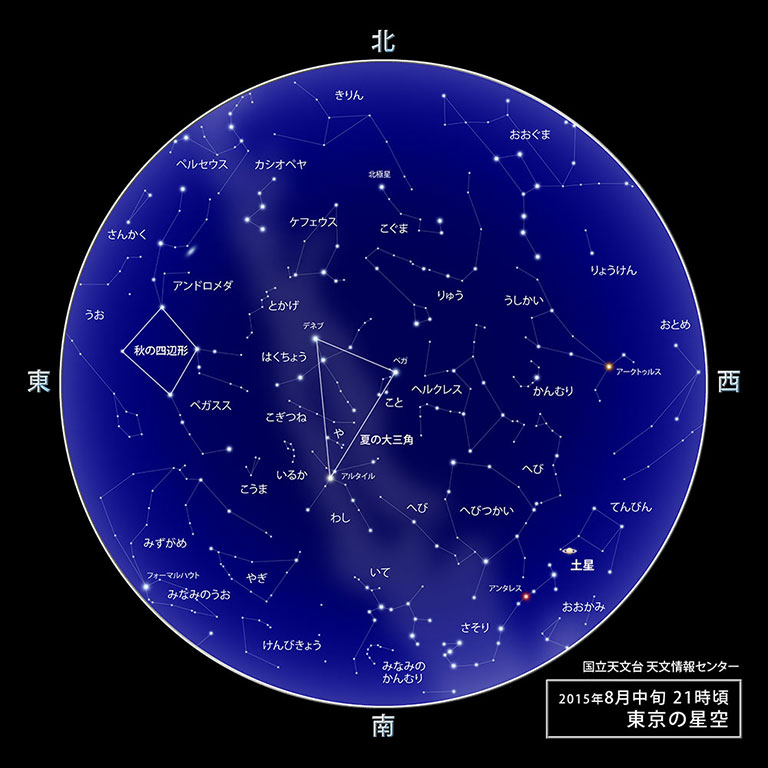

東京の星空

カレンダー(8月)

| 3日 | 土星が留 |

| 7日 | 下弦 |

| 8日 | 立秋(太陽黄経135度) |

| 13日 | 15時30分頃、ペルセウス座流星群が極大(極大は昼間だが、夜は月明かりの影響がなく、条件が良い) |

| 14日 | 新月 |

| 16日 | 金星が内合 |

| 20日 | 伝統的七夕 |

| 23日 | 上弦 / 処暑(太陽黄経150度) |

| 27日 | 木星が合 |

| 30日 | 満月 |

流星群の極大日、時刻は、IMO(International Meteor Organization / 国際流星機構)の予報をもとに掲載しています。

惑星

- 水星

- 上旬・中旬は見かけ上太陽に近く、観察は難しいでしょう。下旬は夕方の西の空で徐々に高度を上げ、9月4日に東方最大離角となりますが、高度があまり高くならないため、観察は難しいでしょう。

- 金星

- 上旬・中旬は見かけ上太陽に近く、観察は難しいでしょう。16日に内合となります。月末近くには明け方の東の空の低い位置に姿を見せるようになり、日に日に高度を上げていきます。月末の明るさはマイナス4.3等。

- 火星

- ふたご座からかに座へと移動しています。日の出前の東の低空にありますが、見かけの位置が太陽に近い上、明るさも約2等と暗く、観察は難しいでしょう。

- 木星

- しし座にあり、27日に合となります。見かけの位置が太陽に近いため、観察は難しいでしょう。

- 土星

- てんびん座にあり、日の入り後の南西の空に見えています。明るさは0.4等~0.5等。

参照:暦計算室ウェブサイト

「今日のほしぞら」では、代表的な都市の星空の様子(惑星や星座の見え方)を簡単に調べることができます。こよみ用語解説の天象の項では、最大離角、衝、合、留などの惑星現象の用語について解説しています。

トピックス

スター・ウィーク

毎年8月1日から7日は、「スター・ウィーク~星空に親しむ週間~」です。

「スター・ウィーク」は、子供から大人まで幅広く星空に親しんでもらおうというキャンペーンです。子供たちは夏休みで、少し夜更かしができる時期でもありますので、この機会に星空を眺めてみてはいかがでしょうか。

全国各地で、天体観望会などのスター・ウィーク協力イベントも開催されます。

関連リンク

ペルセウス座流星群

8月12日深夜から14日明け方にかけて、ペルセウス座流星群の活動が活発になると予想されています。

ペルセウス座流星群は毎年8月12日、13日頃を中心に活動する流星群です。

今年は、13日15時頃に活動が最も活発になる(極大)と予想されています。極大の時刻は日本の昼間にあたりますが、14日が新月のため、その前後の夜は、月明かりの影響がなく暗い流星まで見ることができます。そのため、12日深夜から13日の明け方や、13日深夜から14日の明け方にかけて、多くの流星が期待できそうです。空の暗い場所で観察すれば、1時間に30個を超える流星を見ることができるかもしれません。

今年のペルセウス座流星群に関する詳しい情報は解説ページをご覧ください。

また国立天文台では、ペルセウス座流星群を対象とした観察キャンペーン「夏の夜、流れ星を数えよう 2015」を行います。詳しくは、キャンペーンサイトをご覧ください。

伝統的七夕

「伝統的七夕」は、太陰太陽暦(いわゆる旧暦)の7月7日にちなんだ、かつての七夕のことです。この日の宵空には、七夕の星々が空高く昇り、上弦前の月が南西の空に輝きます。

現在使われている暦では伝統的七夕の日は毎年変わります。今年の伝統的七夕の日は8月20日です。

織姫星(こと座の1等星ベガ)と彦星(わし座の1等星アルタイル)、そして、空の暗い場所でしたら、天の川をさがしてみましょう。

2011年から展開されている「伝統的七夕ライトダウンキャンペーン」では、伝統的七夕の日を中心に、不要な照明を消して星空を見よう、と呼びかけています

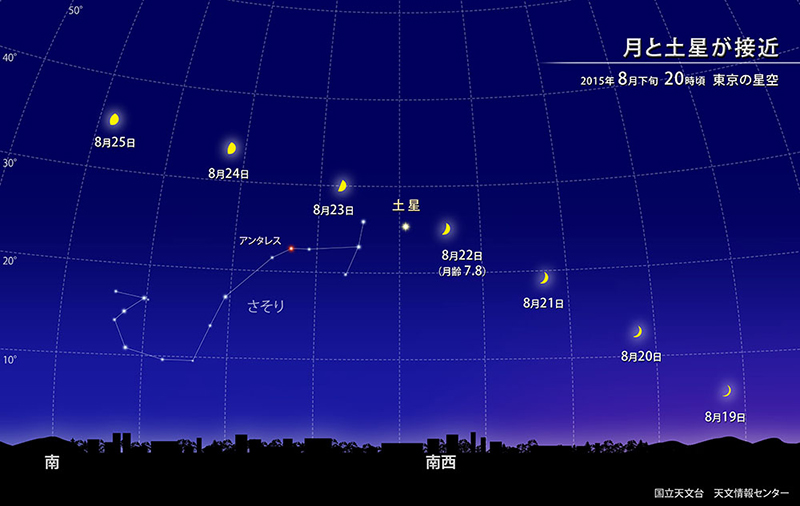

土星と月が接近

日の入り後の南西の空に土星が見えています。土星の東には、さそり座の1等星アンタレスがあります。明るさは、アンタレスが1等、土星はそれより明るい0等台です。アンタレスは赤い星で、他の星と見比べるとその赤さに気づくでしょう。

21日から24日頃にかけて、月が土星とアンタレスの近くを通り過ぎます。月が見かけ上土星に最も近づくのは22日で、23日にはアンタレスに近づきます。 月は23日が上弦のため満月ほど明るくなく、土星やアンタレスと並ぶ美しいようすを楽しむことができます。ぜひ観察してみてください。