ほしぞら情報 2015年1月

目次

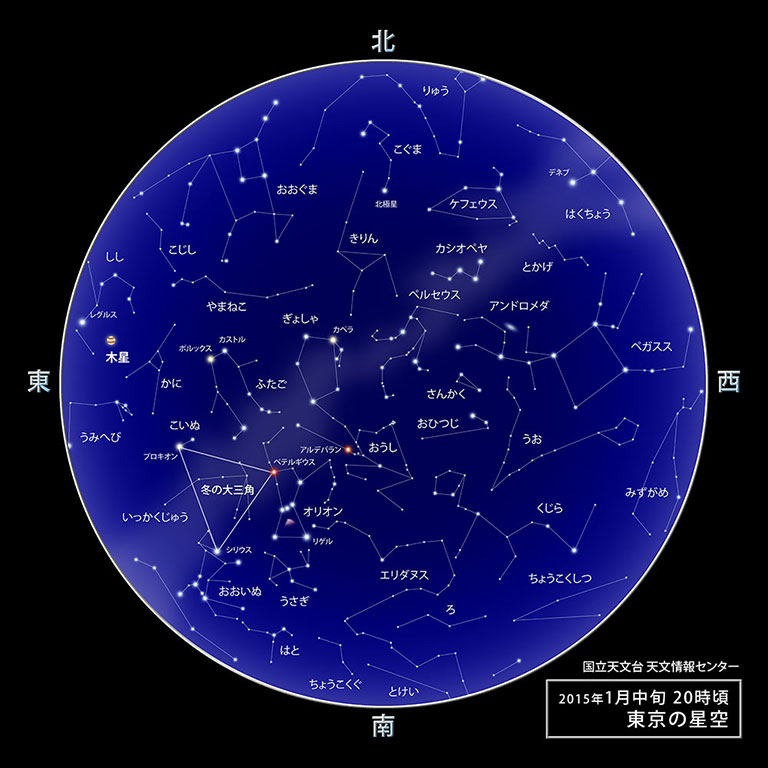

東京の星空

カレンダー(1月)

| 1日 | 元日 |

| 4日 | 地球が近日点通過 / 午前11時頃、しぶんぎ座流星群が極大(極大が昼間である上に、ほぼ一晩中月明かりの影響があるため、大出現は期待できない) |

| 5日 | 満月 |

| 6日 | 小寒(太陽黄経285度) |

| 12日 | 成人の日 |

| 13日 | 下弦 |

| 15日 | 水星が東方最大離角 |

| 17日 | 土用(太陽黄経297度) |

| 20日 | 新月 / 大寒(太陽黄経300度) |

| 21日 | 水星が留 |

| 27日 | 上弦 |

| 30日 | 水星が内合 |

流星群の極大日、時刻は、IMO(International Meteor Organization / 国際流星機構)の予報をもとに掲載しています。

惑星

- 水星

- 15日に東方最大離角となり、中旬頃は日の入り直後の西の低空に見えます。中旬の明るさは、マイナス0.8等~0.1等。このころは水星と金星が近くに見えるため、金星を目印にすると見つけやすくなります。

- 金星

- 日の入り直後の西の低空で明るく輝いています。明るさは、マイナス3.9等。中旬には近くにある水星を見つける目印になります。

- 火星

- やぎ座からみずがめ座へと移動し、明るさは1.1等~1.2等。日の入り直後の南西の低空に見え、東京では20時前に沈みます。

- 木星

- しし座にあり、明るさはマイナス2.4等~マイナス2.6等。東京では上旬は20時頃、下旬になると18時頃に東の空から昇ってきます。

- 土星

- てんびん座からさそり座へと移動し、明るさは、0.6等~0.5等。日の出前の南東の空に見えます。

参照:暦計算室ウェブサイト

「今日のほしぞら」では、代表的な都市の星空の様子(惑星や星座の見え方)を簡単に調べることができます。こよみ用語解説の天象の項では、最大離角、衝、合、留などの惑星現象の用語について解説しています。

トピックス

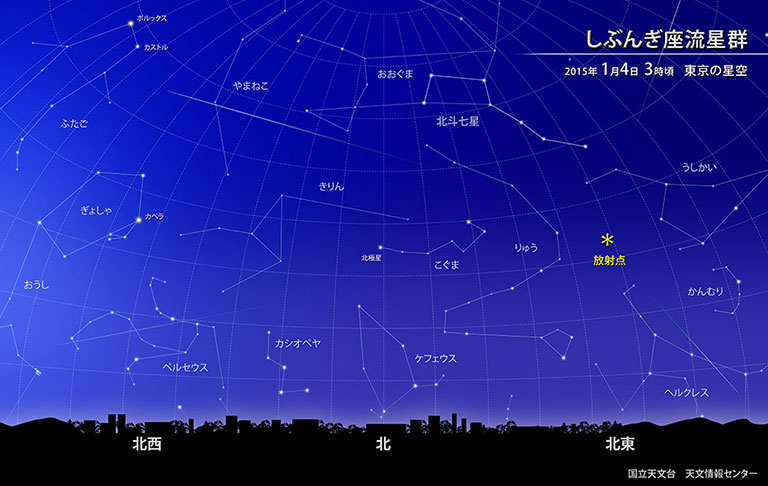

しぶんぎ座流星群

しぶんぎ座流星群(注)は、8月のペルセウス座流星群、12月のふたご座流星群とともに三大流星群と呼ばれています。 毎年安定して多くの流星を見ることができるペルセウス座流星群、ふたご座流星群と比べて、しぶんぎ座流星群は活動期間が数時間と短い上に、流星の数が年によって変化することで知られています。

今年のしぶんぎ座流星群の極大は、1月4日午前11時頃と予想されています。3日深夜から4日未明にかけて流星が出現すると思われますが、極大が昼間にあたるため大出現は期待できないでしょう。 また、満月前の明るい月がほぼ一晩中見えているため、月明かりの影響も大きく受けることになります。

注:流星群の名前に使われている「しぶんぎ座」は、現在では存在しない「壁面四分儀(へきめんしぶんぎ)座」という星座に由来しています。

関連リンク

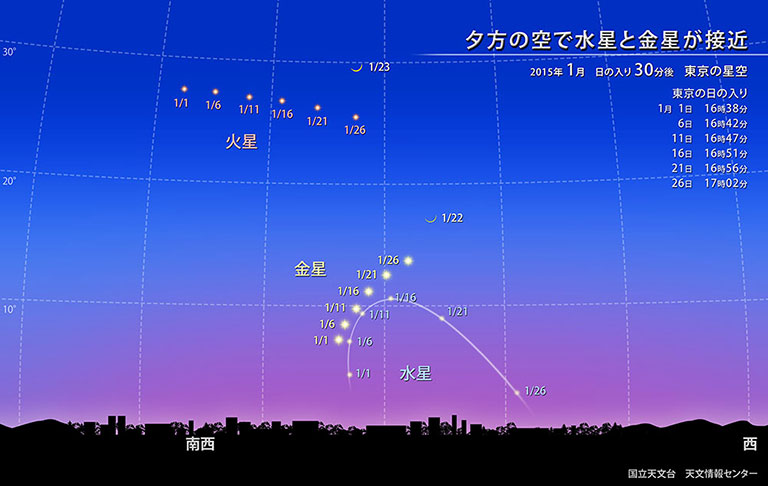

夕方の空で水星と金星が接近

夕方の西の低空には宵の明星・金星が輝いています。金星はマイナス3.9等ととても明るく、高度が低くてもよく目立ちます。 また、太陽系の惑星の中でも最も太陽に近い水星が、15日に東方最大離角となります。このころの水星の高度は日の入り30分後で10度ほどしかありませんが、金星がすぐ近くに見えているため、金星を目印に水星を探すことができます。

金星と水星が最も近づいて見えるのは、1月11日です。金星と水星の位置関係が日々変わっていくようすを観察してみてください。 また、金星の左上には火星も見えています。細い月が22日には金星、23日には火星に近づき、美しい眺めとなるでしょう。

参照:暦計算室ウェブサイト

代表的な都市での惑星や月の見え方は、国立天文台暦計算室の「今日のほしぞら」で調べることができます。

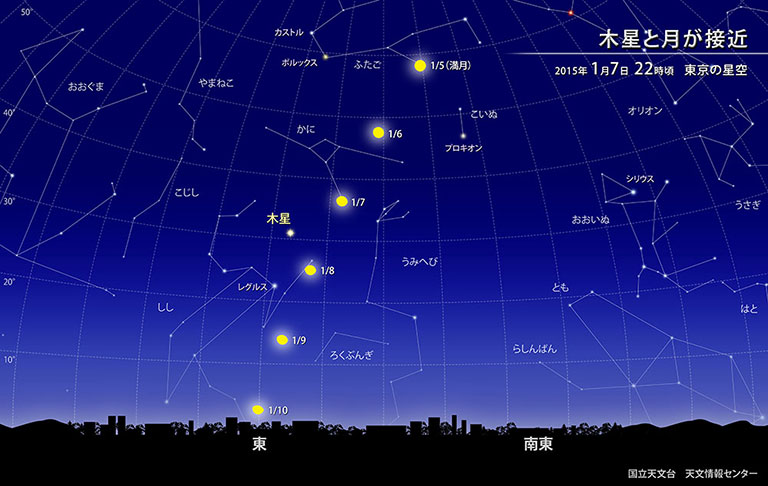

木星と月が接近

2月7日に衝となる木星が、観望の好機を迎えつつあります。 木星は日の入り後、少し時間がたってから東の空から昇り、真夜中過ぎに南中し、日の出前には西の空に見えます。 木星の近くにはしし座の1等星レグルスが見えています。マイナス2等台の木星に比べ、レグルスは1.3等なので、明るさにはかなりの違いがあることがわかります。

1月7日と8日には、満月を過ぎたばかりの明るい月が木星のすぐ近くに見えます。月明かりに負けずに堂々と輝く木星を、ぜひ、観察してみてください。

参照:暦計算室ウェブサイト

代表的な都市での惑星や月の見え方は、国立天文台暦計算室の「今日のほしぞら」で調べることができます。