ペルセウス座流星群2018

よい条件の流星群を観察しよう

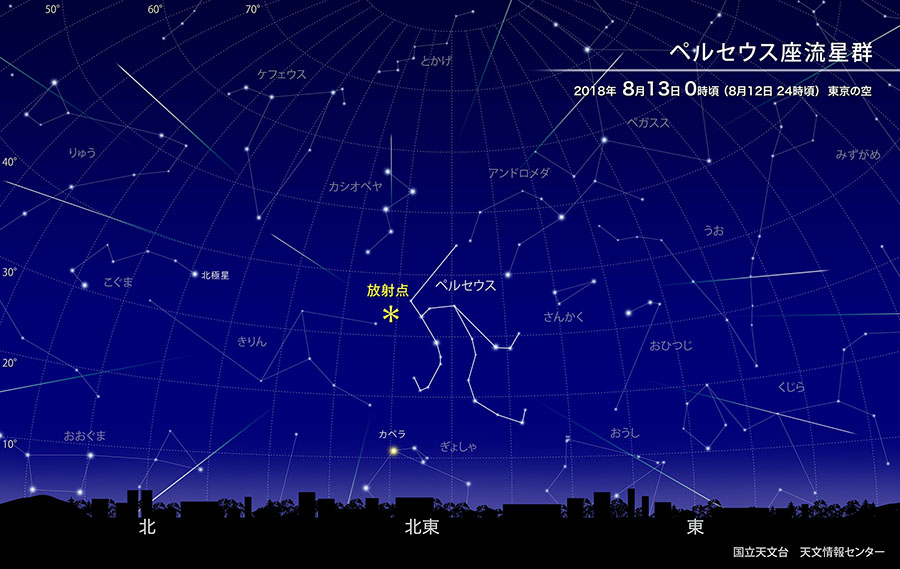

2018年のペルセウス座流星群は8月13日10時頃に極大(注)を迎えると予想されています。今年は8月11日が新月のため月明かりの影響はまったくなく、たいへんよい条件で流星を観察することができます。

多くの流星を見ることができるのは、12日の夜を中心にした3夜ほどでしょう。21時頃から流星が出現し始め、夜半を過ぎて薄明まで徐々に流星の数が増えていくと考えられます。日本でのいちばんの見頃は13日の未明だと思われます。

空の暗い場所で観察したときに見える流星の数は、最も多いときで1時間あたり40個程度と予想されます。

ペルセウス座流星群についてのさらに詳しい情報は、以下をご覧ください。

(注)流星群の活動における「極大」とは、観察場所や時刻、月の条件などは考慮せず、流星群自体の活動が最も活発になること、またはその時期をいう。本文へ戻る

ペルセウス座流星群とは

ペルセウス座流星群は毎年8月12日、13日頃を中心に活動する流星群です。

ペルセウス座流星群は、とても観察しやすい流星群です。

毎年、ほぼ確実に、たくさんの流星が出現することがその理由のひとつです。1月の「しぶんぎ座流星群」、12月の「ふたご座流星群」とともに「三大流星群」と呼ばれています。条件が良ければ最大で40個以上の流星を見ることができます。

また、流星群の活動期間が多くの方の夏休みやお盆休みに重なっているため、夜更かしをしやすかったり、星のよく見える場所に行きやすかったりすることも理由に挙げられます。

さらに、「しぶんぎ座流星群」と「ふたご座流星群」の活動は寒い冬の時期に当たりますが、ペルセウス座流星群の活動は夏の盛りに当たりますので、観察時の寒さについてあまり心配する必要がありません。

ペルセウス座流星群を観察するために

今年のペルセウス座流星群を観察するのに役立つ情報をまとめました。

観察に適した時期

観察に適した日

日本では8月12日から13日にかけての夜が最も見頃だと考えられます。

13日から14日にかけての夜、11日から12日にかけての夜も、ある程度の数の流星が出現すると考えられます。

2018年のペルセウス座流星群の極大は、日本時間の8月13日10時頃と予想されています。このとき日本は昼間のため流星を観察することはできません。日本では極大に向かう前の夜、つまり、12日から13日にかけての夜に最も見頃になると考えられます。

また、極大後の13日から14日にかけての夜も、かなりの数の流星を見ることができそうです。さらに、極大からは時間的に少し離れてしまいますが、11日から12日にかけての夜も、ある程度の数の流星が出現すると考えられます。

ただ、いつ晴れるかはわかりませんし、予想外のタイミングで流星が活発に出現する可能性もあります。上記の予想にあまりとらわれず、なるべく長い時間、そして長い期間観察を続けてみてください。長く観察すれば、それだけ流星を見るチャンスが増えることになります。

8月7日頃から15日頃までは、ペルセウス座流星群の活動が比較的活発な状態が続いているため、普段より多くの流星を見ることができると考えられます。出現する流星の数は、極大から日が離れるほど少なくなります。

また、ペルセウス座流星群の全活動期間はさらに長く、7月17日頃から8月24日頃まで続くと考えられています。

観察に適した時間帯

なるべく、夜半から未明までの間に観察するのがよいでしょう。

(流星群自体の活動が一定であれば)流星群の放射点の高度が高いほど多くの流星が出現します。ペルセウス座流星群では、時間帯ごとの流星の出現状況は、おおよそ次のようになります。

- 21時前

- 放射点がまだ地平線近くの低い位置にあるため、流星はあまり出現しません。

- 21時過ぎから夜半まで

- 放射点の高度が徐々に上がり、流星が出現し始めます

- 夜半から未明まで

- 放射点の高度は高くなり続け、未明に最も高くなります。放射点の高度が高くなるにつれて出現する流星の数も多くなっていき、空が明るくなり始める前に最も多くの流星が出現します。

月明かりの影響

今年は月明かりの影響はありません。

今年は、8月11日が新月です。出現する流星の数が多くなると考えられる13日頃を含む数日間は、月が見えなかったり、日の入り直後には細い月が見えるもののすぐに沈んでしまったりします。そのため、流星の観察への月明かりの影響はまったくありません。

見える流星の数

夜空が十分に暗い場所で観察すれば、最も多いときには、1時間当たり40個程度の流星を見ることができると考えられます。

これは、(月が出ていないときに肉眼で5.5等星まで見えるような)夜空が十分に暗い場所で観察した場合を想定しています。

街明かりの中で観察したり、極大ではない時期に観察したりした場合には、見ることのできる流星の数が何分の1かに減ってしまうことがあります。反対に、目のよい方や、流星観測の熟練者が観察した場合には、2倍以上の数の流星を観察できることがあります。

流星群の観察方法

流星群の流星はある一点を中心に放射状に出現します。中心となる点を「放射点」といい、ペルセウス座流星群の場合は、ペルセウス座のγ(ガンマ)星の近くにあります。

しかしこれは、ペルセウス座の方向だけに流星が出現するということではありません。流星は夜空のどこにでも現れます。例えば、放射点とは反対の方向を見ていても、平均すれば、放射点の方向を見たときと同じ数の流星を見ることができます。

流星群の詳しい観察方法は「流星群の観察方法」をご覧ください。

特に、以下のような点にご注意ください。

- 望遠鏡や双眼鏡などの特別な道具は必要ありません。肉眼で観察しましょう。望遠鏡や双眼鏡を使うと視野がたいへん狭くなってしまうため、流星の観察には適しません。

- 立ったままで長い時間観察をすると疲れます。レジャーシートなどを用意して、寝転がったまま観察できるよう準備をしておくとよいでしょう。

- 屋外に出てから暗さに目が慣れるまで、最低でも15分間は観察を続けるようにしましょう。

- 夜遅く屋外で行動することになりますので、事故などに十分注意してください。

- 人家の近くで大声を出したり、立入禁止の場所に入ったりしないよう、マナーを守ってください。

流星の動画

2016年8月12日に撮影された、ペルセウス座流星群の流星の動画をご覧いただけます。

キャンペーン

国立天文台では、ペルセウス座流星群を多くの方に楽しんでいただくために、「夏の夜、流れ星を数えよう 2018」キャンペーンをおこないます。キャンペーンについての詳しい情報は、キャンペーンサイトをご覧ください。

参考情報

- 流星群とは

- 流星群とはどのような現象かを解説しています。

- ペルセウス座流星群

- ペルセウス座流星群についての一般的な解説です。

- 流星群の解説動画

- パオナビ(全国プラネタリウム&公開天文台情報)

- 全国のプラネタリウム・公開天文台などの施設検索や、イベント情報の予定を集めているウェブサイトです。流星群関係のイベント情報が掲載されることもあります。

- 日本流星研究会

- 主要な流星群についての詳しい情報が掲載されています。 (各流星群の過去の出現状況は「リンク集」>「流星の部屋」>「主要流星群 出現状況」をご覧ください。)

- International Meteor Organization(英文)

- 流星観測の情報や観測結果の集計がまとめられています。

- 2017年のペルセウス座流星群の集計(英文)

- 2017年のペルセウス座流星群の観測結果を見ることができます。

- 天文現象特集・キャンペーン一覧

- これまでの、天文現象の特集ページや国立天文台が実施したキャンペーンの一覧です。