- トピックス

『星学手簡』が国の重要文化財に指定

国立天文台が所蔵する『星学手簡(せいがくしゅかん)』を国の重要文化財に指定することが、2022年11月18日の文化庁・文化審議会にて文部科学大臣あてに答申されました。国立天文台は、江戸幕府天文方が所蔵していたものを中心に、天文・暦・和算関係の古書を多数所蔵しており、『星学手簡』はその一つです。

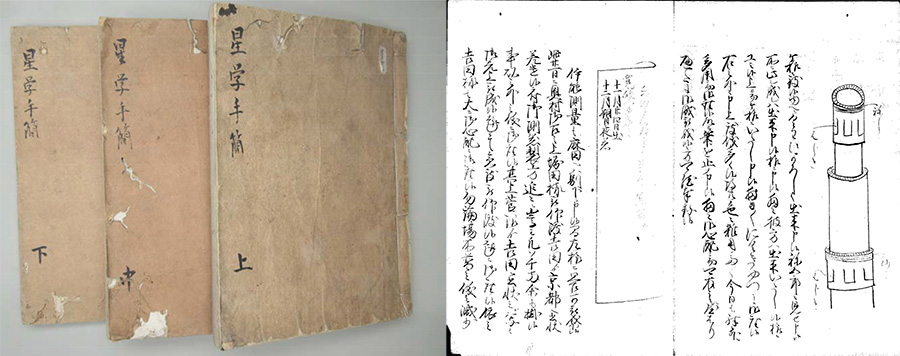

『星学手簡』は、高橋至時(たかはし よしとき)(1764-1804)と間重富(はざま しげとみ)(1756-1816)の間で交わされた書状を中心に集成された、上中下の3巻から成る書物です。編者は至時の次男である渋川景佑(しぶかわ かげすけ)(1787-1856)と推定されています。

算学に優れ西洋天文学理論への理解を深めた至時と、裕福な商家を営み天文観測装置の考案・開発に才を見せた重富は、共に江戸時代後期の天文学者・麻田剛立(あさだ ごうりゅう)(1734-1799)に師事した研究仲間でした。天文方となった至時は、幕府から改暦の任を命じられます。至時は重富の協力を得ながら、江戸、大坂、京都、長崎など全国各地で天測、測地といった準備を行い、やがて最新の理論と精度の高い観測に基づいた「寛政暦」を完成させました。至時には、伊能忠敬(いのう ただたか)(1745-1818)が弟子入りしており、後に日本地図作成に活躍していくこととなります。

至時と重富の頻繁な書状の往復をまとめた『星学手簡』は、江戸時代後期の天体観測や天文暦学研究の実態、観測・測量機器の考案および改良、寛政の改暦や忠敬の全国測量の実情等を詳細に伝えています。幕末まで渋川家に所蔵されていた本書は、明治前期に科学思想史研究家の狩野亨吉(かのう こうきち)の手に渡り、その後東京天文台に譲渡されました。

貴重資料である『星学手簡』は、マイクロフィルムに記録され閲覧利用が可能となっています。またマイクロフィルムから起こした画像は、ウェブサイトでも公開しています。

関連リンク

- 文化審議会答申 (国宝・重要文化財(美術工芸品)の指定等)(文化庁 報道発表)

- 『星学手簡』(国立天文台 図書室 和漢書目録より)

- 貴重資料展示室(国立天文台 暦計算室)

本記事の作成にあたっては次の資料を参考にしました。

- 日本の天文学の歩み~世界天文年2009によせて~(中村士)「3.西洋天文学の導入」(東京大学附属図書館 特別展示会「日本の天文学の歩み~世界天文年2009によせて~」より)