- トピックス

「ふれあい天文学」オンラインで授業を実施中

国立天文台は、天文学者が全国の小中学校へ出向いて授業を行う事業「ふれあい天文学」を2010年度より行っています。今年度は新しい試みとして、オンライン会議システムを使った遠隔授業も実施しています。

新たな試み、オンライン「ふれあい天文学」

記念すべき10周年を迎えた2020年度は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大もあり、天文学者が学校に出向いて授業を行うことが困難な状況となりました。しかし、このような状況で対面の「ふれあい」が難しくても、オンラインであれば実施できるのではないかと、遠隔授業のふれあい天文学を企画しました。さらに、オンラインなら日本国内に限らず、世界中の子供たちと天文学を通じて繋がることができると、思い切って対象を広げ、世界各地の日本人学校・補習授業校にも呼びかけました。その結果、今年度は国内の学校に加え、30校もの海外の学校でふれあい天文学を実施できることになりました。これほど多くの学校で授業ができるのは、コロナ禍という特殊な状況でもオンラインでの実施に方針転換できたこと、そしてこの方針に賛同し講師を引き受けてくれた国立天文台職員が、国内外問わずにいたためです。

海外での授業例の紹介

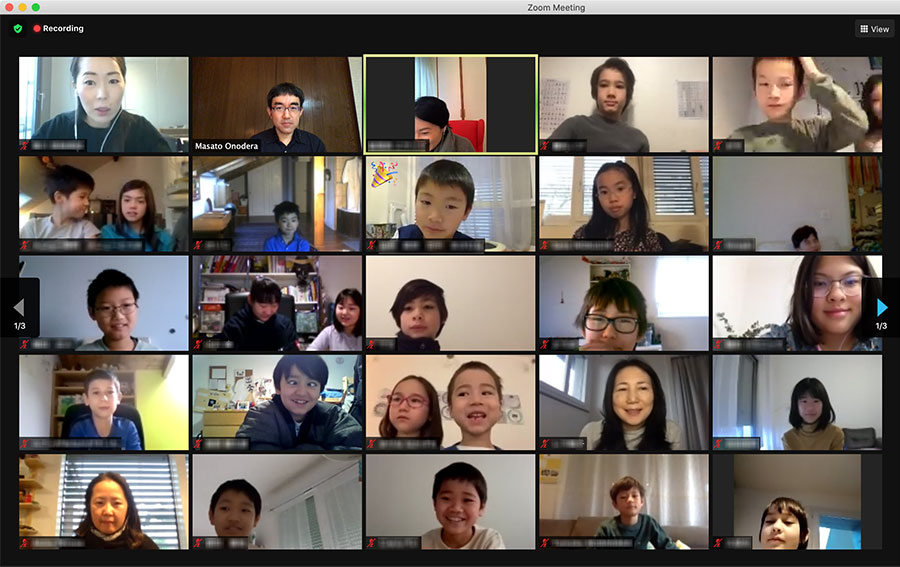

海外での「ふれあい天文学」の中の一つ、スイスのジュネーブ日本語補習学校での授業を紹介します。担当した講師はハワイ観測所の小野寺仁人(おのでら まさと)助教です。授業では講師と生徒が対話できる質問タイムや、すばる望遠鏡の観測室からの中継も行われました。以下は、講師を務めた小野寺助教による紹介です。

(「ふれあい天文学」担当 藤田登起子)

授業の紹介:わたしたちの住む地球から銀河の世界へ

- 授業タイトル

- わたしたちの住む地球から銀河の世界へ

- 実施校

- ジュネーブ日本語補習学校(2020年11月28日)

- 講師

- 小野寺仁人(国立天文台 ハワイ観測所)

ハワイ観測所に赴任する前にはスイスに住んでいたというご縁で、ジュネーブ日本語補習校でオンライン授業をしました。幼児部から中学部までという幅広い年齢の子供たちが参加していたので、授業のトピックの選定や説明の仕方を工夫しました。

授業では、「宇宙には特別な中心がない」ということと、「天文研究にはたくさんの人たちが関わっている」ということを伝えようと考えました。

はじまってみると50分の授業時間はあっという間でしたが、きれいな銀河の画像をふんだんにつかって銀河の世界について、また私が所属するハワイ観測所が運用するすばる望遠鏡のがんばりを伝えられたかと思います。楽しんでいただけたのではないでしょうか。ハイライトとして、ハワイ島マウナケア山頂のすばる望遠鏡につなぎリアルタイムで観測者にお話を聞きました。これはスイスの日中の授業時間がハワイの夜の観測時間にあたるという、時差のおかげで実現したものです。現場の臨場感が伝わっていたらいいなと思います。

授業の終了後に子供たちからのたくさんのコメントを受け取ったのですが、その中で、授業中に見てもらった銀河をスケッチしてくれた子がいました。授業の中では、「リング」、「おたまじゃくし」、「バラ」のように説明したのですが、「こま」、「へび」、「台風」と名前を付けていて、先入観に捕らわれない発想が素晴らしいなと感心しました。子供たちの素直な感想やほめはとてもうれしいです。私自身、初めてのふれあい天文学での授業でしたので、準備や子供たちの反応を通じて学ぶことも多かったです。このような機会を与えていただいたことに感謝しています。

授業後に子供たちからもらった感想を一部紹介します。

- 太陽が動いているということが興味深かったです。

- 銀河のきれいな写真がたくさんあってすごいと思いました。絶対どこかに宇宙人はいると思いました。

- ぼくは、あと2億343年で1周するのがすごいとおもいます。

- 小野寺先生の教え方がとても上手だと思いました。地球は天の川銀河にあることを初めて知りました。

- ぼくが事前に質問していた「なぜハワイの山の上でないといけないか」に答えていただいてうれしかったです。

- ぼくもゲームに挑戦して、天文学者の手伝いをしてみます!

ジュネーブ日本語補習学校の皆さん、すてきな感想をありがとうございました。

(ハワイ観測所 小野寺仁人)