- トピックス

開催報告:第23回 自然科学研究機構シンポジウム

2017年3月5日(日曜日)、東京お台場地区にある東京国際交流館(プラザ平成)内の国際交流会議場を会場に、第23回目となる自然科学研究機構シンポジウムを開催しました。

「自然科学研究機構シンポジウム」は、大学共同利用機関法人 自然科学研究機構が、2006年以降年に2回開催している一般向け講演会です。自然科学の分野を超えた融合研究を積極的におこなっている自然科学研究機構の特徴を生かしたテーマ設定でシンポジウムを開催してきました。今回は国立天文台が企画を担当したことから、天文学・宇宙科学の分野に焦点をあて、観測天文学に素粒子物理学の視点を取り入れた従来とは異なる傾向の講演を取り揃えました。

テーマは「現代天文学のフロンティア―第二の地球とダークな宇宙」。天文学でもとくにホットな2つの話題として、“太陽系外惑星探査”と“ダークマター”を採り上げました。

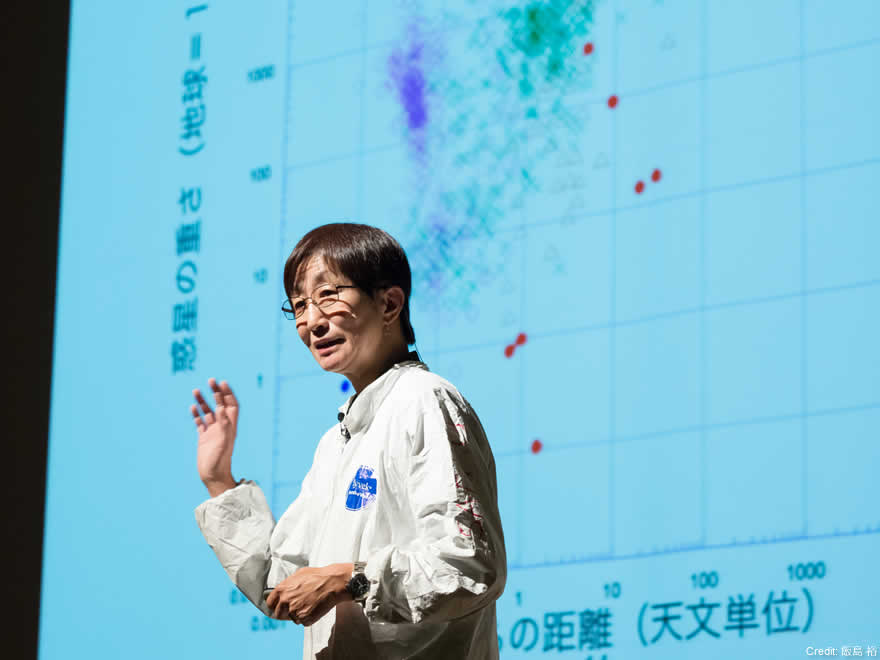

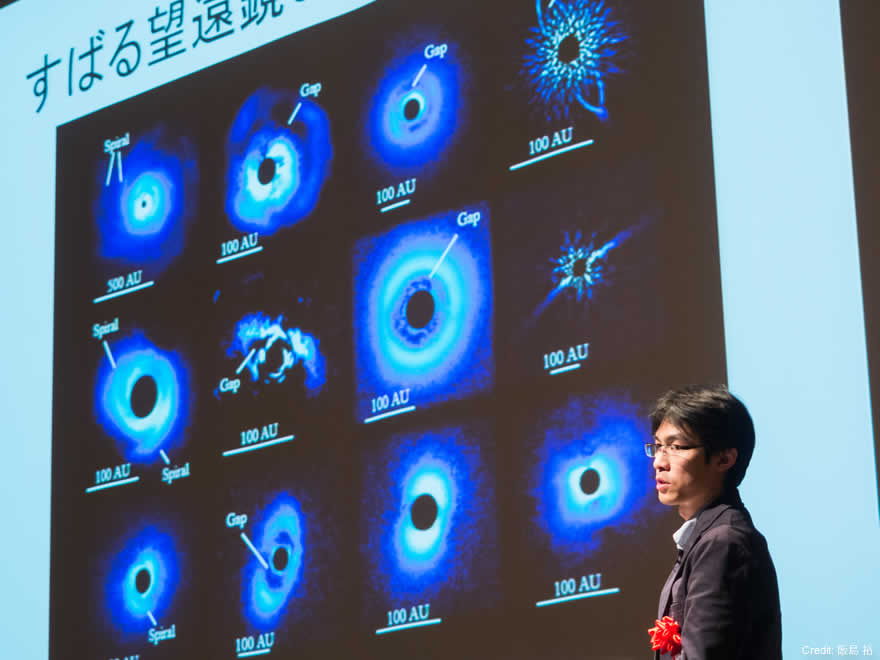

シンポジウムの前半は、国立天文台ハワイ観測所の林左絵子(はやし さえこ)准教授による「太陽系外地球型惑星を見つけよう」、工学院大学の武藤恭之(むとう たかゆき)准教授による「系外惑星誕生の現場を見つけよう」の2本の講演をおこないました。すばる望遠鏡で直接撮像された太陽系外惑星の姿、アルマ望遠鏡でとらえた形成途中の惑星系の姿を紹介する臨場感のある語り口に参加者は熱心に聞き入っていました。折しも、このシンポジウム開催10日前の2月23日に、地球から約40光年離れた場所で発見された太陽系外惑星のうちの7個が地球型惑星であるというニュースが流れたこともあり、タイムリーなこの話題に高い関心を持って来場した方も多かったことでしょう。2つの講演の後には活発な質問が会場から寄せられていました。

休憩を挟んだ後半は、ダークマターを採り上げた2本の講演です。国立天文台先端技術センターの宮崎聡(みやざき さとし)准教授による「広視野天体探査で調べるダークマターの分布」では、すばる望遠鏡に搭載した超広視野主焦点カメラ「ハイパー・シュプリーム・カム(HSC)」を用いて遠方銀河の姿を精細に写し出し、宇宙のダークマターの分布を調査する研究が紹介されました。九州大学の末原大幹(すえはら たいかん)助教による講演「ダークマターの正体を探れ ―地上実験による直接探索―」では、素粒子物理学の視点からダークマターを探すこと、未知の素粒子がダークマターの候補になっていることなどが紹介されました。この2つの講演の後も、難しいテーマながらも会場から多くの挙手があり、質問がつきない状態でした。

今回のシンポジウムは参加申し込み開始から2日あまりで定員が埋まってしまうほどの人気だったため、テーマに興味を持ちながらも参加できず、インターネットライブ配信でご覧いただいた方も多かったようです。当日会場で参加した273名のほか、YouTube、ニコニコ生放送の視聴数が600件ほどあったようです。

YouTubeのNAOJchannelではシンポジウムの録画を見ることができますので、当日参加できなかった方、もう一度講演を聴きたい方は、ぜひご活用ください。