- トピックス

出張授業「ふれあい天文学」実施校を募集中

国立天文台は、天文学者が日本全国の小中学校へ出向いて授業を行う「ふれあい天文学」を実施しています。2010年度から5年間でこの授業を通して出会った生徒・児童のみなさんの総数は25,621名にのぼります。 現在、2015年度の実施校を募集しています。あなたの学校でも天文学者の授業を行ってみませんか。

子どもたちと天文学者の出会いが生みだす可能性

「子どもたちと天文学者が直接出会う機会があったら、いろいろと楽しいことが起こるのではないだろうか」という発想から始まった「ふれあい天文学」ですが、5年の日々を経てあることがわかってきました。それは、授業の日を待ち焦がれている子、これを機会に星を見てみたいと言ってくれる子、 大きくなったら天文学者になりたいと夢を語ってくれる子、そんな子どもたち一人ひとりとの出会いが、知らず知らずのうちに講師である天文学者にも元気を与えるという隠れた効用を持っているということです。

子どもたちも講師も、お互いにコミュニケーションを取りながら授業を楽しんで元気になるという相乗効果も生んでいる「ふれあい天文学」が、今後、多くの学校で開催、発展していくことを望んでいます。

あなたの教室に天文学者を届けます!

「ふれあい天文学」では、全国の小学校(4年生以上)、中学校を対象として、45分~70分程度の天文学に関わる授業と質疑を行います。2015年度(2015年10月~2016年2月実施予定)の実施校を現在募集中です。応募締め切りは5月29日(必着)です。 申し込み方法など詳しくは「ふれあい天文学申し込み」のページをご覧ください。

授業のご紹介

これまで、理科の授業の一環として、校内のイベントとして、さまざまな「ふれあい天文学」が実施されてきました。その中から昨年度の授業例を2つご紹介致します。

授業タイトル:宇宙人の見つけ方

(学校:三鷹市立第一小学校6年生/講師:TMT推進室 鈴木竜二/実施日:2014年10月21日)

国立天文台TMT推進室の鈴木竜二助教が担当しました。最初に宇宙人のイメージ(いる、いない、どんな顔)について講師より児童のみなさんに質問がありました。続いて宇宙人の住むかも知れない惑星がこれまで2000個近く見つかっていること、その惑星を見つける方法(ドップラー法、トランジット法、コロナグラフ法)をビーチボール、ヘルメット、電球、ピンポン球、すりガラス、1円玉を使って体験してもらいました。最後に、宇宙人を見つけるにはどうすればいいかを、自分たちを外から見たらどう見えるか考えながら分かりやすく解説しました。

講師の感想:

私は日本の小学校でお話をさせていただくのは今回が初めてで、「反応が悪かったらどうしよう」とか「逆に、騒ぎすぎて収集がつかなくなったらどうしよう」とか不安がいっぱいでしたが、全くの杞憂(きゆう)でした。生徒の皆さんはとても積極的に授業に参加して、質問にはいつもたくさんの手が挙がりました。皆さんの知識にもとても感心しました。時には授業の内容を先回りする回答があることも。日本の天文学の未来は明るいなあと感じた一日でした。余談ですが、一緒に頂いた給食がとても懐かしかったです。でも、あれ、みんな足りてるのかなあ?

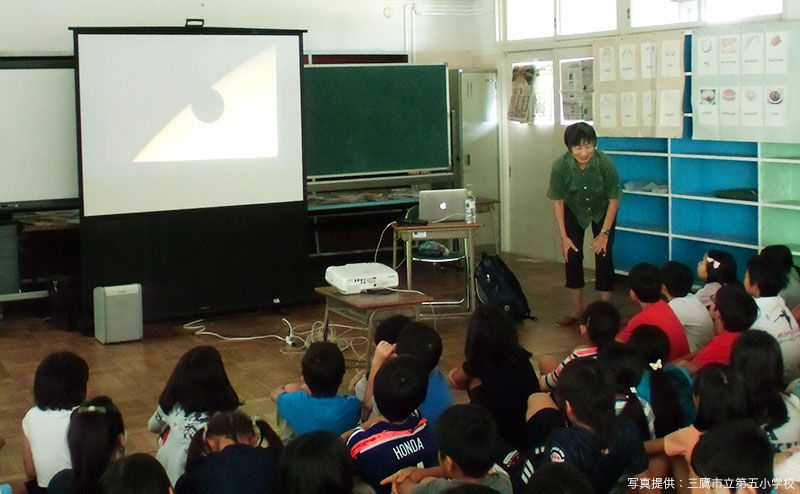

授業タイトル:すばる望遠鏡(ハワイ)で見た宇宙の姿と職場としてのすばる望遠鏡

(学校:三鷹市立第五小学校4年生/講師:ハワイ観測所 林左絵子/実施日:2014年9月19日)

国立天文台ハワイ観測所の林左絵子准教授が担当しました。ハワイ島にある国立天文台のすばる望遠鏡で太陽系以外の惑星を観測して分かったことや、太陽系天体それぞれの違いについて質問を交えながらお話をしました。また、なぜハワイ島にすばる望遠鏡を作ったのか、ハワイ島のすばる望遠鏡で一緒に働いているのはどんな人たちか、児童のみなさんに分かりやすくお話しました。

講師の感想:

三鷹市立第五小学校4年生の学年全部の児童と一緒に、この宇宙に地球みたいな惑星が他にもあるだろうか、宇宙のいろいろなところを「探検」するために、出かけないでも望遠鏡を使って調べられることがどのぐらいあるだろうか、ということを考えてみました。太陽系には、地球以外にも温度や大きさの異なる惑星があります。そしてこの広い宇宙には、もっといろいろな惑星があることがわかってきました。すばる望遠鏡で調べた惑星やその生まれる現場の様子を見ながら、海があるだろうか、地球は将来どうなるのかといったさまざまな質問が飛び交います。なんと「おおいぬ座VY(ブイワイ)星は赤色超巨星か赤色矮(わい)星か」という質問も。一緒に働いている仲間の様子を紹介すると、この学校が1年生から英語に触れることを重視しているということもあってか「英語が仕事場での共通語」に理解を示してくれました。ワクワクする職場であることを感じてくれたようです。中にはもう既に将来は天文学者になるぞと決めている人もいて、手応え十分の楽しい時間を一緒に過ごすことができました。

2013年度「ふれあい天文学」紹介ビデオ

「ふれあい天文学」ご支援のお願い

「ふれあい天文学」は、国立天文台天文学振興募金による事業の一環として、みなさまから頂いたご支援により成り立っています。天文学者を通じて、天文学の魅力を後世へ伝える取り組みの今後の継続実施のために、みなさまのご寄附をお待ちしております。寄附の詳細については「天文学振興募金」のページをご参照ください。