- 研究成果

若い惑星環境を揺るがす巨⼤フレアからの多温度のガス噴出―ハッブル宇宙望遠鏡と⽇韓地上望遠鏡で同時に検出―

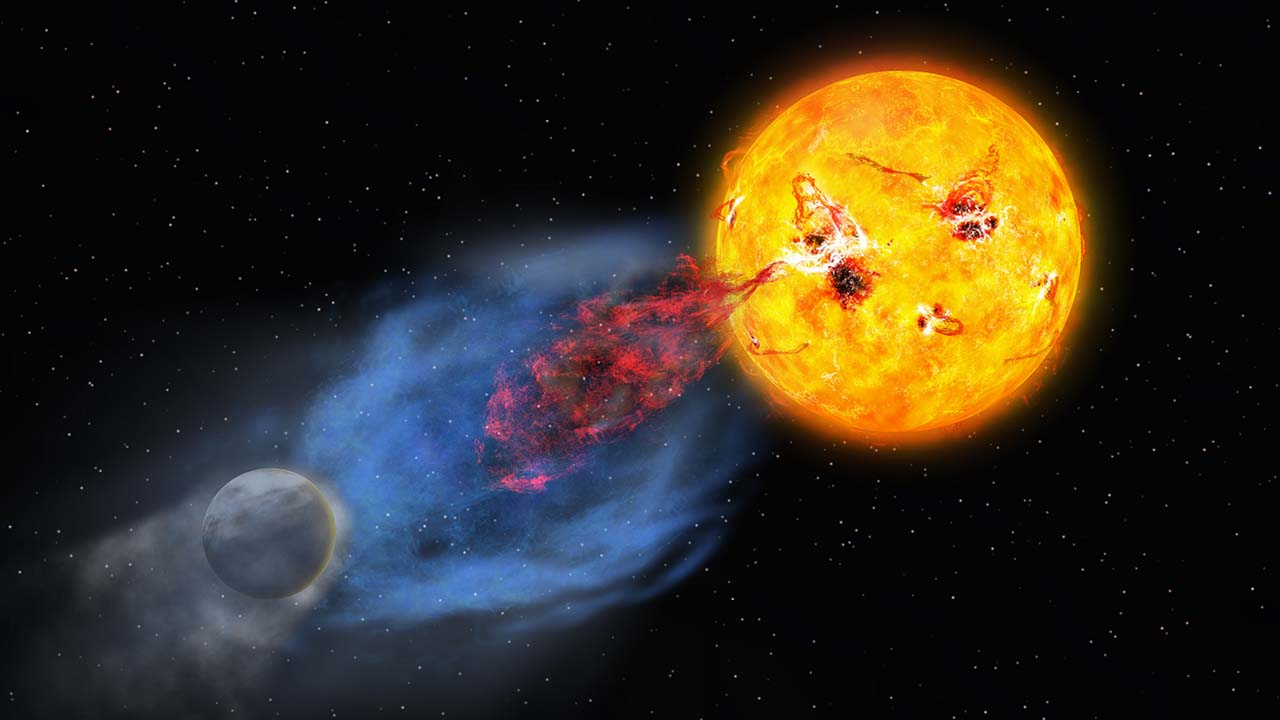

太陽と同程度の質量を持つ若い恒星での表面爆発において、高温で速いガスの噴出と、低温でゆっくりしたガスの噴出が起こっているところが捉えられました。高温ガスは、この恒星を周回する惑星における生命の誕生や進化に対して、より大きな影響を及ぼすと考えられます。

太陽の表面では、フレアと呼ばれる爆発が起き、ガスが噴出する現象が観測されています。太陽に似た恒星でも多数のフレアが捉えられており、特に生まれてから数億年の若い恒星では、フレアが大規模かつ高頻度で起こっていることが分かってきています。しかし従来の恒星フレアの観測は単一の波長にとどまり、フレアから噴出するガスの温度や速度の構造については解明されていませんでした。

京都大学や国立天文台の研究者が主導する国際研究チームは、太陽と同程度の質量を持つ年齢約1億歳の若い恒星「りゅう座EK星」を、ハッブル宇宙望遠鏡と日本・韓国の地上の望遠鏡で同時に観測しました。ハッブル宇宙望遠鏡は紫外線を、地上の望遠鏡では可視光線を捉えることができ、温度が違うガスの運動を測定することができます。

2024年3月30日(日本時)、研究チームはりゅう座EK星で巨大なフレアを捉えることに成功しました。その規模は、これまで太陽で観測された最大級のフレアに匹敵するものでした。このフレアでは、まず温度10万度にも達する高温ガスが秒速約300-550キロメートルの高速で噴出し、その約10分後に、温度1万度程度の比較的低温のガスが秒速約70キロメートルで噴出したところが捉えられました。このような多温度・多速度でのガスの噴出は、太陽では知られていましたが、恒星で直接観測されたのは初めてです。チームを主導する京都大学の行方宏介(なめかた こうすけ)特定助教は、「宇宙望遠鏡と地上の望遠鏡を駆使した国際共同観測を実施することで初めて得ることができた成果だ」と、研究の意義を強調します。

従来の可視光線観測で捉えられていた低温で低速のガス噴出に比べ、今回捉えられた高温で高速のガス噴出は、恒星を周回する惑星に与える影響がより大きくなります。今後研究チームは、ガス噴出をさらに詳細に分析するためにX線望遠鏡や電波望遠鏡、次世代の宇宙望遠鏡も加えた国際共同観測を企画し、若い恒星でのフレアが初期の惑星大気や生命誕生の環境にどのような影響を及ぼしたのかを明らかにしていきたいと考えています。

詳細記事

若い惑星環境を揺るがす巨大フレアの多温度噴出現象―ハッブル宇宙望遠鏡と日韓地上望遠鏡で同時検出―

京都大学